HOME > 施工事例 > 相模原市中央区鹿沼台にて漆喰が剥離した棟瓦の取り直し工事と雪.....

相模原市中央区鹿沼台にて漆喰が剥離した棟瓦の取り直し工事と雪止め設置工事を合わせて実施

【施工前】

【施工後】

施工内容棟瓦取り直し、雪止め設置

築年数25年

平米数45m

施工期間5日間(足場含む)

使用材料シルガード,ステンレス製雪止め

費用詳しくはお問合せください

保証保証はお付けしておりません

【お問い合わせのきっかけ】

担当:高田

相模原市中央区鹿沼台にて棟瓦の取り直し工事と雪止め設置工事を行いました

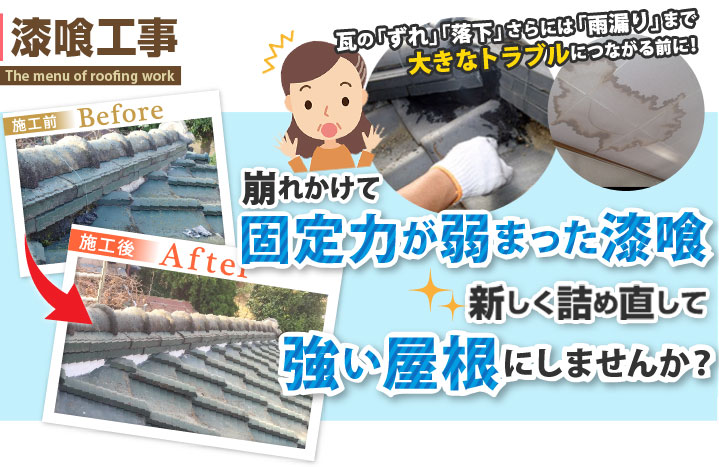

今回のお問い合わせは、屋根の上に漆喰の欠片が落ちているのを発見されたことがきっかけでした。

そこで、元の状態に戻すために棟瓦の取り直し工事を実施いたしました。

今回の棟瓦は、一般的な熨斗瓦(のしかわら)を積む工法ではなく、「7寸丸」と呼ばれる冠瓦(かんむりかわら)を使用した納め方です。

内部には芯木が通っており、冠瓦は釘で固定されています。芯木と瓦の間には漆喰が詰められており、雨水の侵入を防ぐ構造になっています。

瓦自体は非常に耐久性の高い屋根材で、何十年も持つ素材ですが、漆喰はひび割れや剥がれが起こりやすく、芯木も雨水によって腐食することがあります。

そのため、定期的なメンテナンスが不可欠です。

漆喰の剥がれを放置すると、棟瓦の崩れや瓦の下への雨水侵入が起こり、雨漏りのリスクが高まります。

今回の工事では、従来の土と漆喰による仕上げから、耐久性と施工性に優れた南蛮漆喰「シルガード」を使用しました。

また、芯木も新しく交換し、固定方法も釘からパッキン付きのビスに変更することで、従来よりも強固な固定を実現しています。

さらに、軒先には雪止めが設置されておらず、雪の影響で雨樋が曲がってしまった箇所もありました。

そのため、落雪対策としてステンレス製の後付け雪止めを取り付け、雪害による被害を防止しています。

これにより、相模原市中央区鹿沼台で行った棟瓦の取り直し工事と雪止め設置工事によって、屋根の不具合は解消され、瓦の崩れや雨漏りの心配もなくなり、安心してお過ごしいただける状態になりました。

今回のお問い合わせは、屋根の上に漆喰の欠片が落ちているのを発見されたことがきっかけでした。

そこで、元の状態に戻すために棟瓦の取り直し工事を実施いたしました。

今回の棟瓦は、一般的な熨斗瓦(のしかわら)を積む工法ではなく、「7寸丸」と呼ばれる冠瓦(かんむりかわら)を使用した納め方です。

内部には芯木が通っており、冠瓦は釘で固定されています。芯木と瓦の間には漆喰が詰められており、雨水の侵入を防ぐ構造になっています。

瓦自体は非常に耐久性の高い屋根材で、何十年も持つ素材ですが、漆喰はひび割れや剥がれが起こりやすく、芯木も雨水によって腐食することがあります。

そのため、定期的なメンテナンスが不可欠です。

漆喰の剥がれを放置すると、棟瓦の崩れや瓦の下への雨水侵入が起こり、雨漏りのリスクが高まります。

今回の工事では、従来の土と漆喰による仕上げから、耐久性と施工性に優れた南蛮漆喰「シルガード」を使用しました。

また、芯木も新しく交換し、固定方法も釘からパッキン付きのビスに変更することで、従来よりも強固な固定を実現しています。

さらに、軒先には雪止めが設置されておらず、雪の影響で雨樋が曲がってしまった箇所もありました。

そのため、落雪対策としてステンレス製の後付け雪止めを取り付け、雪害による被害を防止しています。

これにより、相模原市中央区鹿沼台で行った棟瓦の取り直し工事と雪止め設置工事によって、屋根の不具合は解消され、瓦の崩れや雨漏りの心配もなくなり、安心してお過ごしいただける状態になりました。

担当:高田

漆喰が剥離した棟瓦の点検調査

漆喰の状態を点検

お問い合わせのきっかけとなった漆喰の剥がれを確認いたしました。

棟瓦部分に詰められているのが漆喰で、今回調査した瓦屋根は「7寸丸」と呼ばれる丸い瓦が一つ乗せられた納め方になっています。

平面の屋根と棟瓦の取り合い部分の隙間には漆喰が詰められており、棟部分からの雨水の侵入を防ぐとともに、下地の土が削られるのを防止しています。

大きな屋根の状況は、ドローンを用いて確認いたしました。

屋根は2面に分かれており、それぞれ片寄せ屋根(片側が寄棟になっている形状)になっています。

斜めに設置されている隅棟部分では、固定用の釘が浮いていることが確認できました。

屋根の一番高い部分にある大棟についても確認したところ、固定用の釘が浮き上がっており、漆喰は完全に剥がれ落ちて内部が見えている状態でした。

棟瓦は、7寸丸の下に通された「芯木」という木材に、パッキン付きの釘で固定されています。

しかし、芯木が劣化すると釘が効かなくなり、瓦が浮き上がってしまいます。

芯木の周りには土を詰め、最外側に漆喰を施工していますが、劣化が進んでいる箇所では漆喰と土が剥がれ落ち、芯木が露出している部分もありました。

このような納め方の瓦屋根では、単に漆喰を詰め直すだけでは十分な補修とはなりません。

一度瓦を取り外し、芯木を新しいものに交換した上で瓦を戻す「棟瓦取り直し工事」が必要となります。

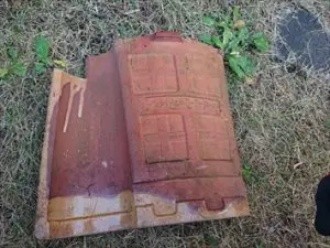

一部割れた瓦を点検

調査の結果、1か所に割れた瓦が確認されましたので、棟瓦取り直し工事に併せて、割れた瓦の差し替えも行います。

棟瓦の取り直し工事

棟瓦の撤去作業

作業を行うにあたり、建物を囲う形で足場を架設します。

安全に作業を進めるためはもちろん、棟瓦取り直し工事では剥がした漆喰や土が飛散する可能性があるため、飛散防止の観点からも足場の設置は必須です。

また、冬場の作業で特に注意が必要なのは夜露です。

夜間から明け方にかけて屋根材の表面に結露が生じ、気温によっては霜が降りたような状態になります。濡れた屋根材は滑りやすくなるため、作業前に乾燥を確認する必要があります。

日当たりの良い南面は比較的早く乾きますが、工事中は引き続き十分な注意が求められます。

工事を開始します。

まずは棟瓦の撤去作業から行います。

パッキン付きの釘が使用されていますが、芯木が劣化しているため、比較的簡単に抜くことができました。

棟瓦の固定には、パッキン付きの真鍮製スクリュー釘が使用されています。

芯木に腐食などがなければ、しっかりと固定することが可能です。

釘自体は錆びにくい素材のため問題はありませんが、雨水の侵入を防ぐゴムパッキンは硬化しており、本来の効果を十分に発揮できていませんでした。

古い下地を撤去

瓦を剥がすと内部の状態を確認することができます。

漆喰の裏側にある土は乾燥しており、ボロボロに崩れている状況でした。

漆喰の裏側には棟土が詰められており、棟の7寸丸を固定するための芯木があります。

さらに、芯木を固定するための強力な棟金物も取り付けられており、これらの構造で棟が形成されています。

棟土と漆喰によって雨水の侵入を防いでいますが、漆喰や土が崩れると雨水が棟内部や瓦の下に回り込み、雨漏りのリスクが高まります。

今回、芯木が雨水によって劣化していたため、新しい芯木への交換も併せて行います。

棟の中央を通る芯木の一部がかなり腐食していました。

この部分に釘を打ってもほとんど固定力がなく、釘が浮き上がってしまいます。

また、パッキン部分が硬化しているため、雨水の侵入を防ぐ効果も十分ではありません。

芯木を新しいものに交換することで、これらの問題は解消されます。

シルガードを用意

今回、新たに使用する漆喰は「シルガード」です。

南蛮漆喰にシリコンや不凍液が配合されており、耐久性と施工性に優れた材料のため、今回のような改修工事には最適です。

従来は土を下地として表面にのみ漆喰を塗っていましたが、改修工事では棟土部分にもシルガードを詰めるため、棟土と漆喰が剥がれてしまうといった問題も防ぐことができ、剥がれる心配がなくなります。

差し替えの瓦を用意

割れた一部瓦の部分は差し替えを行います。

同じ色の瓦が入手できなかったため、お客様が在庫として保管していた瓦を使用しました。

瓦の種類は三州瓦です。

新しい芯木の取り付け

古い漆喰、棟土、芯木、強力棟を撤去し清掃を行った後、新たに棟瓦を積んでいきます。

従来と同じ納め方で施工を行い、まず強力棟を固定した後に新しい芯木を取り付けます。

画像ではわかりにくいですが、芯木には防腐剤を浸透させた木材を使用しています。

棟土と漆喰が一体となるよう、芯木の下や周囲にシルガード(漆喰)の詰める作業をしていきます。

漆喰には黒色と白色があり、黒色の方が若干耐久性に優れています。

黒色を使用すると見た目が変わってしまうのではと心配される方もいらっしゃいますが、経年とともに白っぽく変化していくため、ほとんど違和感はありません。

実際に、白だと思っていた漆喰を剥がしてみたら黒色だった、という例もあるほどです。

7寸丸での納め方の場合、棟瓦と桟瓦との隙間が狭いため、後から鶴首などの漆喰専用コテで抑える作業が難しくなります。

そのため、棟瓦を戻す前に、両側の表面を平らに仕上げておきます。

その後、瓦を被せ、芯木にパッキン付きのビスを打ってしっかり固定していきます。

今回の屋根は大きく、棟の長さは一般的な住宅2棟分以上に及びます。

そのため、一度に全てを撤去してしまうと雨天時の雨仕舞いができなくなる可能性があります。

そこで、棟瓦の取り直し工事は、一日に施工可能な範囲だけを撤去して復旧する方法で進めていきます。

棟取り直し工事が完工

棟瓦の取り直し工事が無事に完了しました。

使用している棟瓦は以前と同じため、見た目での違いは分かりにくいですが、下地はすべて新しくなっています。

そのため、漆喰の剥がれや棟瓦のずれなどの心配もなくなり、安心してお過ごしいただけます。

漆喰は表面だけでなく内部まで一体となるように詰めてありますので、棟瓦がしっかりと固定されています。

また、芯木も新しく交換され、従来の釘の代わりにビスで固定しているため、固定力も強化されました。

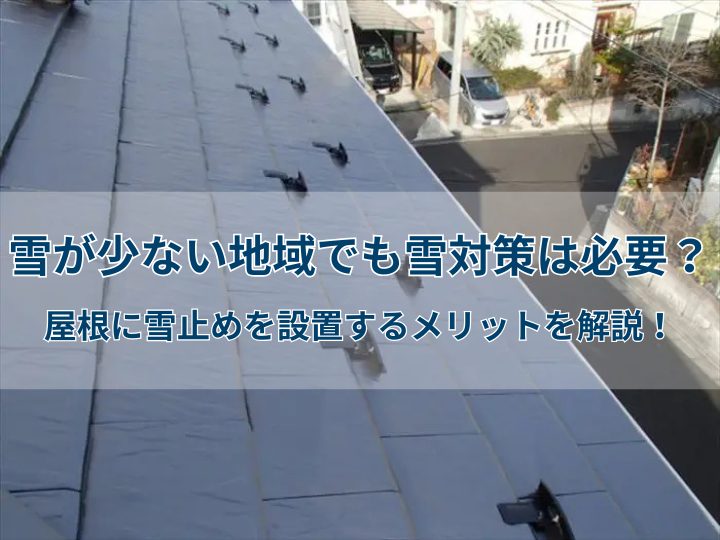

後付け雪止め工事

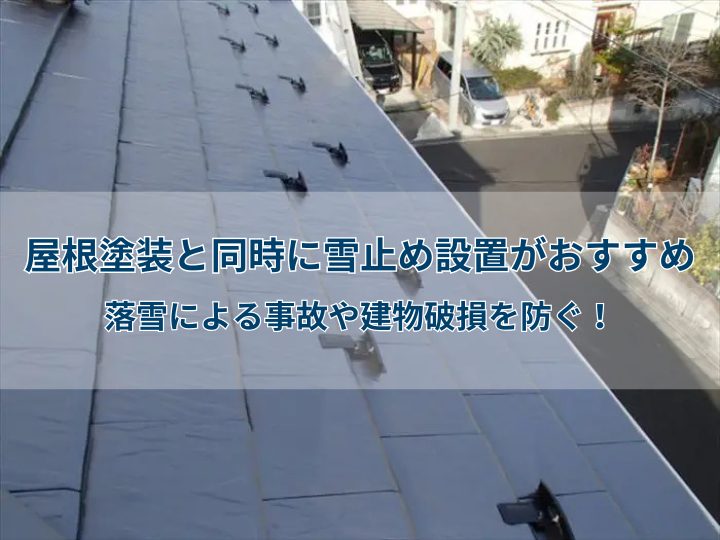

今回の棟瓦取り直し工事と併せて、雪止めの設置工事も実施しました。

軒先には従来、雪止めが設置されておらず、数年前の降雪の影響で雨樋が曲がっている箇所がありました。

雨樋の吊り金具が曲がっていただけでしたので、持ち上げて勾配を微調整したうえで、今後の落雪対策として雪止めを取り付けました。

瓦屋根専用のステンレス製雪止めを取り付けていきます。

雪止めの先端は下向きに折れ曲がっており、この部分を瓦に引っ掛けて固定します。

瓦を持ち上げ、隙間に雪止めを差し込みます。

雪止めを奥まで差し込んだ後に引き戻すと瓦に引っかかるため、持ち上げた瓦を元の位置に戻して固定します。

瓦の表面は滑りやすいため、雪が落ちやすい状態になっています。

そこで、富士型と呼ばれる富士山のような形状の雪止めを取り付けるだけでも、落雪防止には非常に効果的です。

軒先への雪止め設置が完了し、工事は無事終了しました。

先日も少量ではありましたが雪が降ったため、シーズン前に雪止めを設置できたことをお客様に大変喜んでいただきました。

記事内に記載されている金額は2025年10月23日時点での費用となります。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

相模原市中央区ではたくさんのお客様にご依頼をいただいております!

関連動画をチェック!

屋根の雪止め金具で落雪被害を防ぐ!【プロが解説!街の外壁塗装やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

漆喰の歴史は古く、約5000年前から世界中で使われています。瓦や石材の接着、目地の充填、壁の上塗りなど漆喰は様々な場面に用いられてきました。日本が世界に誇る世界遺産「姫路城」、その白鷺と形容される美しい白壁にも漆喰が用いられています。瓦屋根では瓦の固定や接着に漆喰が用いられています。この漆喰も風雨…続きを読む

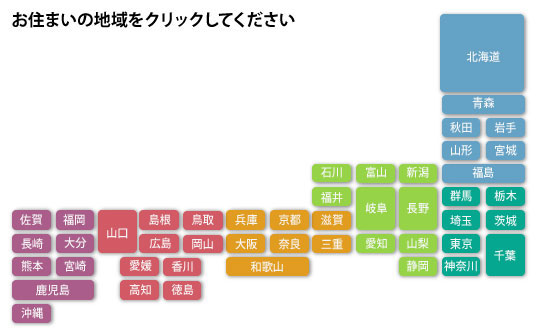

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

相模原市中央区と近隣地区の施工事例のご紹介

同じ工事のブログ一覧

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問合せ下さい!

お電話でのお問い合わせは

通話料無料

0120-989-936

8時30分~20時まで受け付け中!