HOME > 屋根の斜面を支える大切な役割を持つ「垂木」とは?サイズや基礎.....

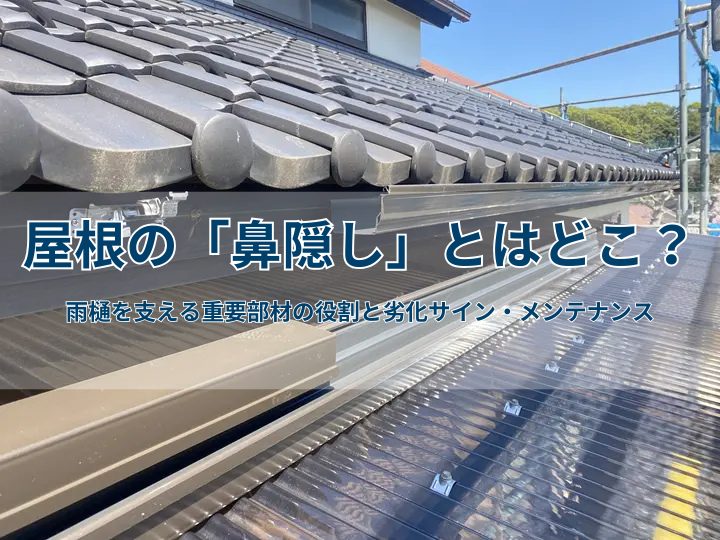

屋根の斜面を支える大切な役割を持つ「垂木」とは?サイズや基礎知識など垂木の重要性を詳しく解説します

更新日 : 2025年12月14日

更新日 : 2025年12月14日

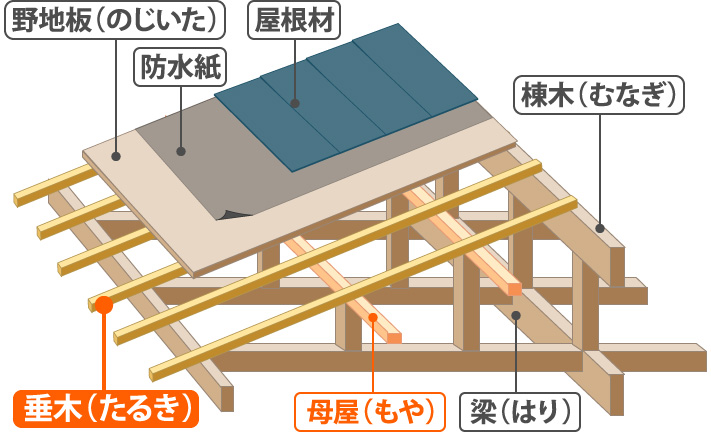

勾配のある屋根の斜面に縦向きに取り付ける木材を「垂木(たるき)」と言います。屋根を支える下地となる需要な部分で、傾斜がある屋根には必ず設置されています。

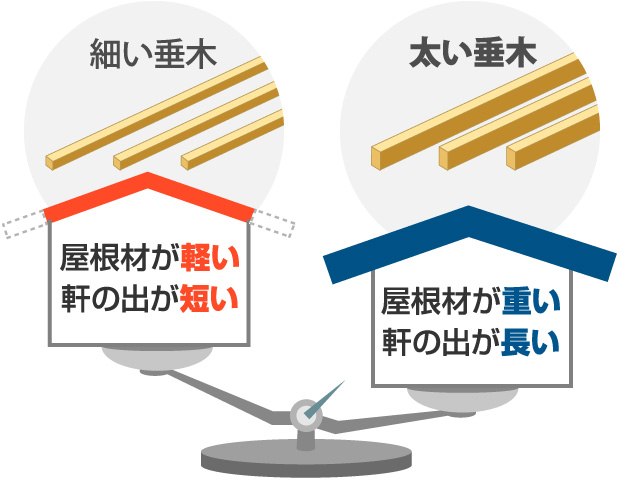

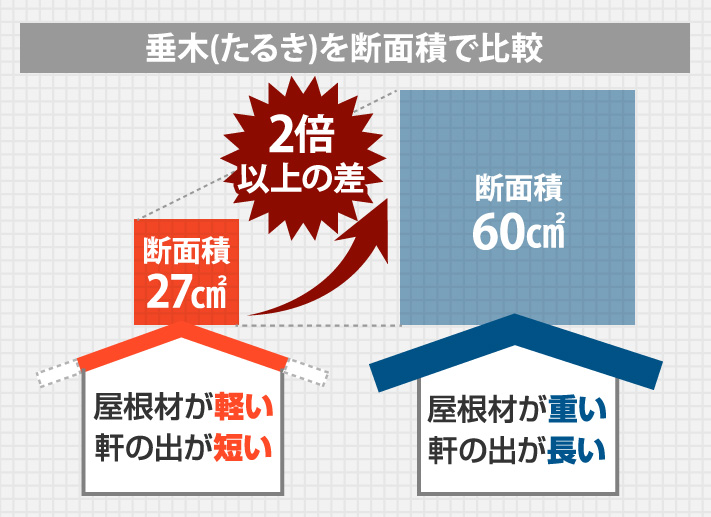

屋根にはいくつもの素材の種類があり、それぞれ重さが異なります。重い瓦もあれば、軽い金属屋根もあります。軒の出の長短もそれぞれの家で異なるでしょう。それらをすべて考慮した「屋根の重量」によって垂木のサイズを使い分けています。

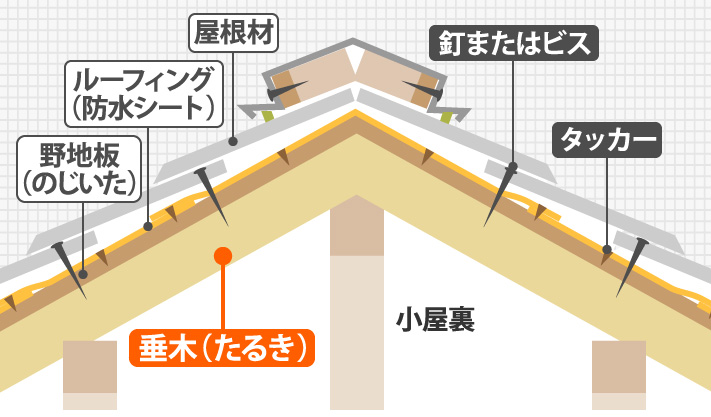

垂木の上に野地板、防水紙、そして屋根材という順序で屋根を作ります。垂木は屋根材の下にあるため、屋根材に劣化がなければあまり傷まないものです。ただ、屋根材が傷んで雨漏りを引き起こせば、野地板とともに腐食が起こるケースもあります。垂木は屋根を構成するひとつの部材ですが屋根材の下にあるため、屋根裏点検をしないかぎり、なかなか目にすることはありません。メンテナンスは頻繁にはいりませんが、家を構成する重要な部分として理解しておきたいものです。そこで、垂木の基礎知識についてじっくりと解説していきます。

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

垂木は「野地板・防水紙(防水シート)・屋根材」を屋根の下で支える重要部分

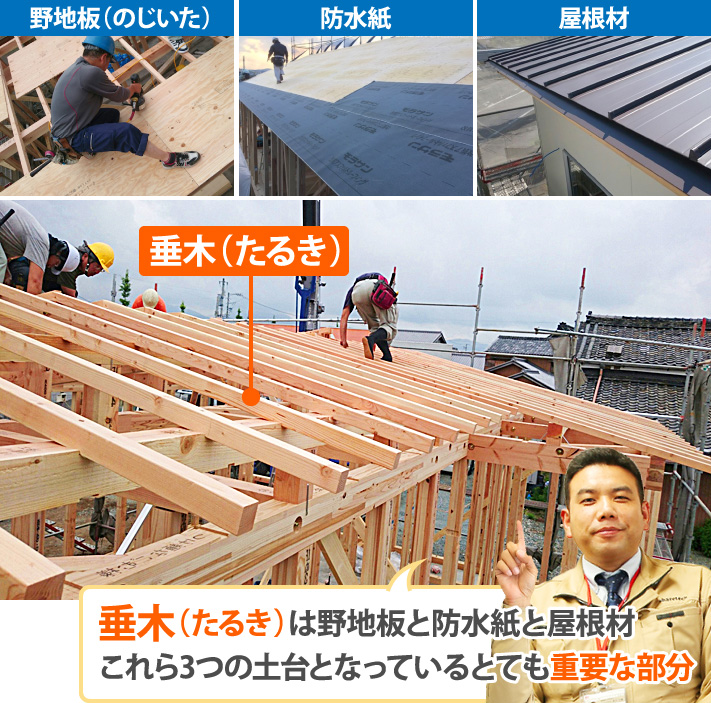

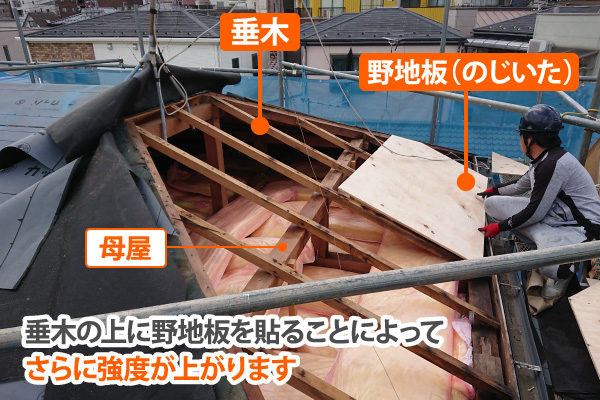

垂木は、屋根を構成する部材を張り付けるための棒状の木材です。垂木の上には、板状の野地板を取り付け、その上に防水紙を敷きます。垂木と野地板、防水紙などで「屋根の下地」となり最後に屋根材を取り付けます。

防水紙は、タッカーと呼ばれる大きなホチキスのような工具で野地板に取り付けられます。防水紙が固定される野地板は、垂木の上に釘やビスで固定されています。また、スレートや金属屋根材は、野地板に釘やビスを打ち込み、垂木の部分まで貫通させて固定します。瓦を引っ掛けている桟も、野地板の下の垂木まで到達して固定されています。

「野地板と防水紙と屋根材」という3つの屋根の主要構造の土台となっている垂木はとても重要な部分なのです。

屋根を支えるために重要な役割をしている垂木。いったいどのように取り付けられているのでしょうか。

垂木の下には、地面に対して水平な方向で取り付けられている「母屋(もや)」と呼ばれる部分があります。屋根の最も頂上にある「棟木」から、それよりも下にある「母屋」に斜めに垂れるように取り付けられているのが垂木です。

垂木が取り付けられる場所

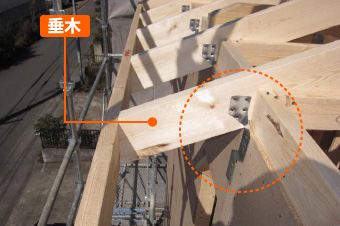

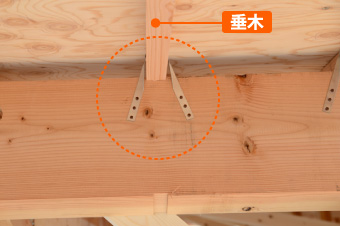

垂木は、表面にある屋根材から数えると「屋根材→防水紙→野地板→垂木」というように4番目にあります。棟木を起点とし軒先まで1本の木材で、母屋の上に寄りかかるように斜めに取り付けられています。

ひねり金物や特殊な形状の金具を使用し、釘やビスで動かないようにしっかり固定されるのが一般的です。なかには、垂木をはめこむように母屋を削って固定する場合もあります。

垂木は、横に並ぶように455mm間隔で何本も取り付けるケースが一般的です。455mm間隔は、在来工法や木造軸組工法で用いられる数値。なかには、昔の尺度となる1尺「303mm間隔」で取り付けるケースもあります。

垂木のはたらき

お伝えしてきたように、「屋根材・防水紙・野地板」を取り付けるための土台となり、屋根の構造材の一部として重要な部分です。垂木と母屋が漢字の“井”という字のように「井形」に組まれることによって、建物全体の強度も高められます。

さらに、垂木の上には野地板を固定しますから、強度も強まるでしょう。建物の強度というと、柱や梁をイメージしますが、垂木をはじめとした屋根も深く関係しているのです。

また、垂木には屋根材を取り付けやすくする役割もあります。野地板を貼れば平らになるため、屋根材の施工がしやすくなるでしょう。屋根は、家のなかでも最も上にある部分です。天候の悪い日には、かなりの強風にさらされることもあります。垂木と野地板のおかげで、強風に耐え、屋根を安定させることも可能です。

垂木の縦幅と横幅は「屋根材の種類」と「軒の長さ」で変わる

垂木の縦幅と横幅は、屋根の重みによっても異なります。軽量の屋根材で軒の出が短い場合なら「細い垂木」、重い屋根で軒の出が長い場合なら、重量を支える必要があれば安定した「太い垂木」を使います。

屋根材を張り替えるとき、重い屋根材を軽いものに変更することはできます。しかし、その逆は難しいです。軽い屋根材を支えていた細い垂木の上に、重い屋根では負担が大きいからと言えるでしょう。屋根材を受け止める垂木は、横幅よりも厚みとなる縦幅(高さ)の方が太くなることがほとんどです。

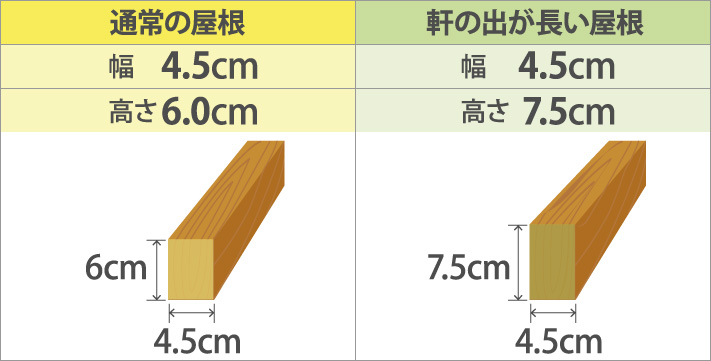

軽い屋根材、金属屋根やスレート屋根の場合

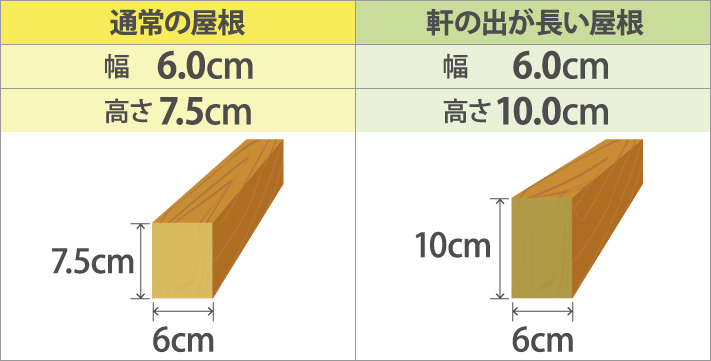

重い屋根材、瓦屋根の場合

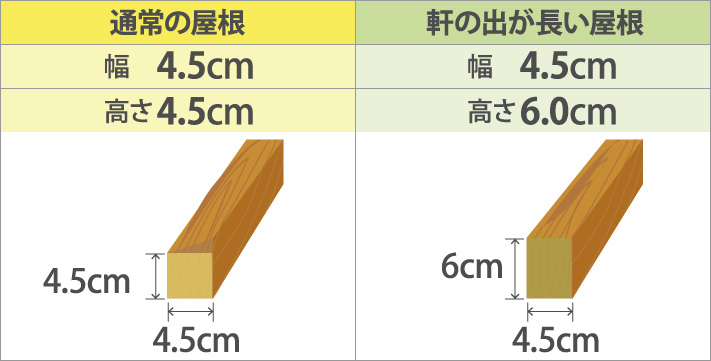

ベランダやテラスなどの軽い屋根の場合

垂木の断面積を比較してみましょう。「軽くて軒の短い屋根」と「重くて軒の長い屋根」では重い屋根断面積の方が垂木の断面積が大きいことが分かります。断面積は、屋根材が「軽い・軒が短い」と27㎠、一方「重い・軒が長い」なら60㎠と2倍以上もの開きがあります。

たとえば、1㎡の重さが56kg程度の瓦屋根。軽量の金属屋根は同じ1㎡でもわずか5kg程度です。屋根材が重いほど垂木への負担もかなりのものというイメージが掴めるのではないでしょうか。

垂木に屋根材を取り付けるとき小屋裏を確認しなくてもいい理由とは?

垂木は基本的に455mm間隔で均等に母屋に取り付けられているから(ときに303mm間隔の建物も)。

屋根材と軒の長さによって幅や厚みのサイズも決まっているから

一番外側の垂木は、外壁が取り付けられている柱の中心(壁芯)に取り付けられているため、そこから推測できるから

屋根材を垂木に取り付けるとき、特に屋根裏を確認することはありません。

屋根材の施工方法には、既存の屋根材の上から新しい屋根を乗せる「カバー工法、と既存屋根を取り払う「葺き替え」があります。葺き替えの場合、一部の防水紙を剥がせば、釘やビスの位置で確認することもできます。しかし、カバー工法では、剥がして確認は難しいです。

そのため、小屋裏を確認しなくても垂木を取り付けられる知識がとても大事です。「野地板と垂木が重なった部分」と「野地板だけの部分」では、釘やビスを打ち込んだときの感覚がまるで違います。

しかし、屋根カバー工法のとき、本来、垂木に打ちつけるべき釘やビスを野地板に適当に固定する業者も少なからずいるようです。

釘が野地板へ差し込まれるリスクは、通常の天候なら特にありません。しかし、悪天候の場合、しっかり固定されていないことで「屋根が剥がれる」「雨漏りが起こる」という問題が起こる可能性があります。野地板に刺された釘の部分から雨漏りが起こりやすくなります。また、2019年の台風15号や台風19号のとき、垂木ではなく野地板に固定されていた屋根の多くが被害を受けたようです。

屋根材は単に打ちつければいいのではなく、お客様が悪天候時に不安を抱かないため、そして被害を受けないためには垂木と野地板が重なった部分に釘を打つことが大事です。

街の屋根やさんでは必ず、野地板と垂木が重なっている部分に屋根材を固定していきます。

屋根の垂木が傷めば、「屋根材を撤去・防水紙と野地板も剥がす」などの大がかりな工事にはなるものの、交換や補修をすることもできます。

ただし、注意したい点は「瓦屋根をのぞき、屋根材の再利用はできない」ということです。そのため、垂木の交換か補修をするなら、屋根葺き替え工事(古い屋根材を撤去して新しい屋根にする)をともないます。葺き替え工事で「下地作り」という工程のなかで垂木の交換か補修をしていくことになるでしょう。

また、瓦屋根は再利用が可能ですがいったん屋根を剥がし、下地作りと同じような工程で垂木の補修が行われることになります。

垂木の補修は「屋根材を剥がす」ことで大がかりで費用がかかる工事になってしまいます。垂木まで傷まないように、ふだんから屋根のメンテナンスが大事です。

垂木が傷む2大理由は雨漏りと雪の重さ

基本的に、屋根に異常がなく、屋根本来の機能が保たれていれば垂木への影響はありません。しかし、屋根が劣化して雨漏りが起きていれば、垂木へも水分が含まれるでしょう。雨のたびに垂木へ水が浸入すれば、いずれ腐食します。

また、屋根にかかる負荷も垂木が傷む大きな原因です。積もってもすぐに消える程度の量の雪であれば問題ないですが、大雪が屋根に降り積もる場合は屋根への負担が大きいです。屋根を支えている垂木にも影響があり、重みで歪む、もしくは折れることもあります。

雪への対策で効果があるのが「雪止め」です。雪が積もったときに、塊となった雪が屋根から滑って落ちるのを防ぐ役割があります。いったん雪止めで雪を受けとめるため、柱が入った外壁の真上に付けるのが適切です。ほとんど雪が降らない地方では、いい加減な業者が適当な位置に雪止めを付けているケースもあり注意が必要です。

豪雪地域では次から次へと雪が降り積もり屋根の上で厚くなるため、雪下ろしをします。豪雪地域レベルの降雪の場合、雪止め金具はすぐに壊れます。それに、雪下ろしの際の邪魔になるため、雪止めは取り付けません。

降り積もった雪は、結構な重さになります。新雪なら1㎥あたりの重さが50~150kgほど、水分を含んで固まった雪だと500kgにも達するほどです。

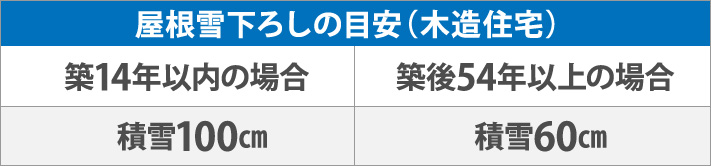

豪雪地帯でバルコニーなどに使われる高さ45mm・幅45mmの細い垂木で軒の出が約40cmあった場合なら、も雪下ろしの目安は築14年以内なら積雪が100cmほどになったらすべきと言われています。築年数が古くなるとそれよりも降雪量が少ないタイミングでの雪下ろしが必要です。築54年以上の家なら積雪60cmになったときが、雪下ろしの目安と考えられています。(※参考 金沢市公式ホームページより)。

※軒先の出の寸法約40cm・垂木寸法が4.5cm×4.5cm・垂木間隔が45cmで、

根雪の深さが20cm以内の場合

※上記の目安は、健全な状態で維持管理されている在来工法の住宅を前提にしています。

上記でお伝えした数値で考えた場合、屋根が丈夫で劣化していなければ、屋根はかなりの重さに耐えられることが分かります。ただし、雪止めの位置が悪ければ、雪の重みが集中して負担になるかもしれません。豪雪地帯は、適度に雪下ろしが必要ですが、一般的な温暖な地域であれば、屋根の雪下ろしは危険なので注意しましょう。

垂木の傷みは住まいにどんな影響を及ぼす?

屋根の斜面を支える役割のある垂木は、傷んでしまうと変形します。盛り上がりや凹みが部分的に屋根に見られることもあるでしょう。

降雪時期には、溶けずにとどまっている雪が軒先に溜まることで、ゆっくりと屋根の端部分に力が加わり、「てこの原理」で屋根の斜面が盛り上がるかもしれません。盛り上がり部分から雨漏りが発生し、それが垂木を腐らせる原因になれば、屋根の重みに耐えられず、凹むこともあるでしょう。

基本的に、屋根の勾配は部分的に変形するものではありません。屋根は平らな斜面を保つことで雨水が地面へと流す働きをしています。変形すると雨水の流れが妨げられ、特に雨漏りしやすくなってしまうでしょう。

また、屋根の斜面の変形にともない、防水紙にも影響があります。屋根の動きに引き寄せられた防水紙は、破れや裂けている可能性もあります。屋根の斜面に変形が見られた場合は、すぐにでも業者に相談することが大事です。

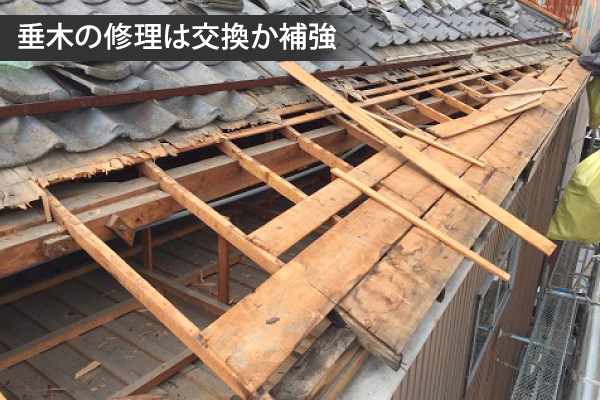

垂木の修理は「交換」「追加補強」の方法がある

垂木が傷んだ場合の修理は、「交換」か「補強」です。

ただ、母屋の同じ場所に釘やビスを打ち込んでいかなければきちんと固定されない可能性から、交換はあまり行われない方法と言えるでしょう。

垂木修理でよく採用されるのが「抱かせ」という方法です。傷んだ垂木に、新しい垂木を抱かせるように添え木します。木材を抱き合わせることで補強となる、木造のお住まいでは、垂木補修以外でも補修工事によく使われます。

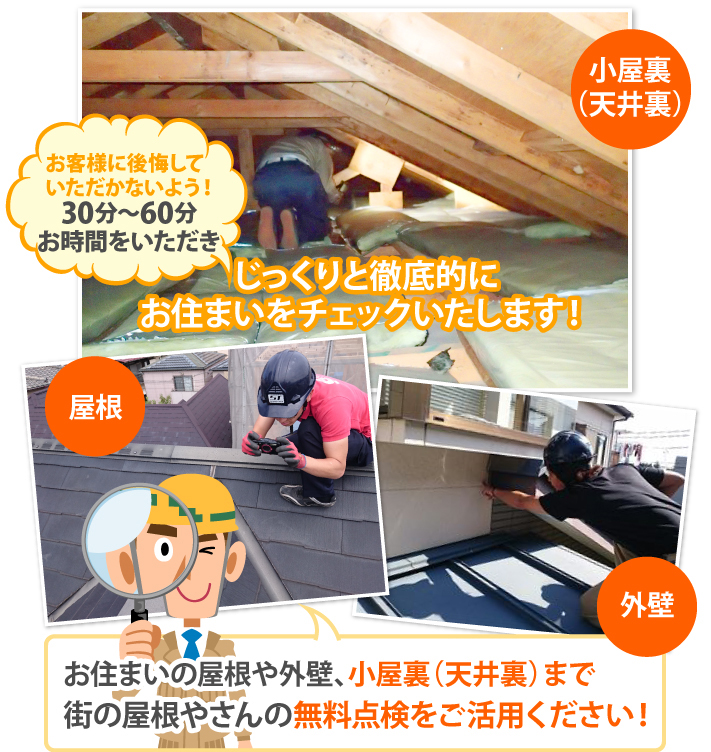

街の屋根やさんは小屋裏などの点検も無料で行っています

野地板、もしくは垂木の傷みは、実は屋根の上を歩くだけでも感覚で分かります。しかし、「野地板の傷みなのか」「垂木の傷みなのか」は、小屋裏からの確認をしなければ判断できません。街の屋根やさんでは、お客様のご希望があれば小屋裏(天井裏)まで無料で点検しております。小屋裏は、自分ではなかなか入らない場所ですし、なかなか点検する機会はないものですよね。

ぜひ、この機会にお気軽にご利用ください。

また、構造的に小屋裏に入れない家もあります。有料となりますが、天井に切り込みを入れて開閉可能な点検口を作ることもできます。点検そのものは無料で行いますので、一度ご相談ください。

垂木のまとめ

●棟から軒先までの屋根の斜面に、縦方向に取り付けるのが垂木と言われる木材です

●垂木は構造材として家の強度を保ち、野地板や屋根材を固定して屋根の斜面を平らにします

●屋根材によって垂木のサイズは決まっています

●垂木を取り付ける間隔は一般的には455mm、または303mmと決まっています。サイズの知識があれば、垂木が見えなくても屋根材を釘やビスで固定するとこができます

●垂木の補修方法は交換、または補修です。垂木の補修では既存の垂木に新しい木を添えて固定する「抱かせ」という方法があります

●街の屋根やさんは小屋裏の点検も無料です。垂木を実際に目で見て状態を確認します

垂木に関する施工事例一覧

相模原市南区旭町で屋根材エコグラーニを用いた葺き替え工事で雨漏りを解決!

![]()

![]()

【施工内容】

屋根葺き替え

【使用材料】

エコグラーニ

相模原市南区新磯野にてアパートの瓦葺き屋根に葺き直し工事を実施し雨漏りを改善

![]()

![]()

【施工内容】

【使用材料】

既存瓦再利用,シルガード

相模原市緑区城山にて令和元年房総半島の台風被害で片流れ屋根のスレートが飛散した為スーパーガルテクトを用いた屋根カバー工法で修繕

![]()

![]()

【施工内容】

【使用材料】

スーパーガルテクト

垂木に関するブログ一覧

垂木に関するお客様の声一覧!

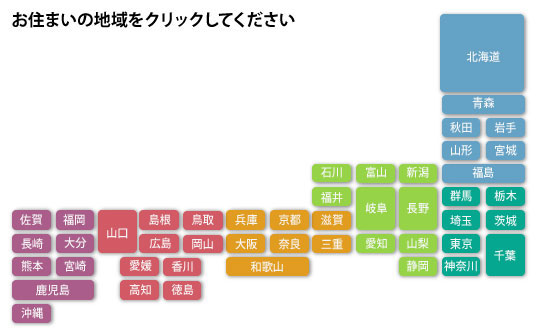

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問合せ下さい!

お電話でのお問い合わせは

通話料無料

0120-989-936

8時30分~20時まで受け付け中!