HOME > ブログ > 意外と多い笠木からの雨漏りを防ぐ方法を一挙ご紹介

意外と多い笠木からの雨漏りを防ぐ方法を一挙ご紹介

住宅は経年劣化によって屋根や外壁、バルコニーなど様々な場所から雨漏りを起こすリスクを抱えています。中には雨漏りの原因がわからず困っている、なぜかバルコニーの防水工事をしたにも関わらず雨漏りが止まらないなど解決できない雨漏りに頭を抱えていらっしゃる方もいます。実は雨漏りを起こす原因として最も高いのは屋根や屋根と外壁の取り合い部分が挙げられますが、「笠木」からの雨漏りも多くみられます。笠木ってどこのこと?笠木からの雨漏りを防ぐ方法は?などの悩みに関して解決できるようこのページでご紹介させていただきます。

1.笠木ってどこのこと?

笠木というのは住宅の至るところにあるということ、ご存じでしょうか?例えば階段の手すり上部、塀や擁壁上部に取り付けられた瓦やレンガなどの仕上げ材、内部では触る機会が多く、外部では雨水に晒されやすい上部の保護を行っている仕上げ材を総称して「笠木」と呼ばれます。ベランダやバルコニーの立ち上がり部分に取り付けられている板金等も笠木ですが、実は皆さん当たり前にあると思っており呼び方や目的を知らないという方が非常に多いですよね?

笠木の目的はまず機能性です。室内では手で触れる機会が多いことから「つかみやすい」「手触りがよい」素材が使用されます。屋外での笠木の役割はずばり防水性です。雨水に晒されやすい上部に笠木を設置することで、雨水の浸入防止・壁の劣化防止に役立ちます。またデザイン性の向上も挙げられるでしょう。白い擁壁はシンプルで清潔感も高いですが、その上部にカラフルなレンガが設置されていたらどうでしょう?一気に洋風なイメージと高級感も漂わせます。見るだけでも楽しく、且つ住宅の耐久性保持のために笠木は目立ちませんが大きな役割を果たしています。

2.笠木で雨漏りが起きる原因と対処法

雨漏りの原因となりうる笠木ですが、その原因の多くは経年劣化です。笠木の素材はアルミやガルバリウム鋼板、木材など様々ですが、近年の住宅で取り付けられている屋外の笠木にはガルバリウム鋼板が使用されていることがほとんどでしょう。ガルバリウム鋼板は錆びにくく劣化しにくい優れモノですが、バルコニーやベランダなど、長い面に対して1枚の板金では足りません。

そこで数枚を取り付けて継ぎ目にシーリング材を打設しているのですが、このシーリング材が劣化してしまえば雨水は内部に浸入してしまいます。シーリング材の耐用年数はせいぜい5年前後です。そのため笠木に高耐久の板金を使用していたとしても定期的なシーリング打ち替えを行わなくてはなりません。実はこのメンテナンスが盲点で、シーリング材の劣化によって雨漏りを起こし外壁材が腐食、室内にも雨漏りを起こしてしまったというケースが少なくありません。

また補修時にも注意点があります。

笠木の釘が抜け浮いてしまったり隙間が生じたりということは経年の中でどの住まいでも起きうることです。この際に釘やビスで固定し直すということは有効的です。しかし板金に対して真上から固定しようとすると釘穴が真上にできてしまいます。この固定方法は「脳天打ち」と呼ばれますが仕上げ材に対して行うと徐々に穴から雨水が入り込み腐食する原因になってしまいますので決して行ってはいけません。

また笠木と外壁材の間に隙間ができたからと言ってシーリング材で塞ぐといったケースも見られます。隙間は雨水の浸入口と思われがちですがその隙間があってはいけないものなのか、通気や排水のために設けられたのかを考えなくてはなりません。笠木は大量の雨水を防いではいますが外壁と笠木の間にも湿気がこもることからわずかな隙間を設け通気を行っています。この隙間をシーリング材で塞ぐとどうなるか、湿気が逃げられず外壁材と笠木両方を腐食させてしまう恐れがあります。

笠木での雨漏りや雨漏りによる腐食を起こさせないためには、まず笠木がどのように設置されているのか、どのようなメンテナンスが必要でどのような補修方法が向いているのかを考えなくてはなりません。

笠木のメンテナンス方法は継ぎ目のシーリング補修、色あせや錆の発生には塗装メンテナンス、笠木の浮きはビスや釘での再固定、歪みや錆がみられる場合は交換となります。築年数や劣化の状態に合わせて補修方法をしっかり検討していきましょう。

笠木のメンテナンス方法

・シーリング補修

笠木のつなぎ目のシーリングが劣化してきたらシーリングの補修を行いましょう。シーリングはお住まいの様々な箇所に使われており、雨水の侵入を防ぐ大切な役割を持っていますが、劣化しやすい部分でもあります。早いもので3年、長くても7年ほどで劣化してしまいます。ご自身でシーリング補修を行う際は、上記でご説明した様に、通気口を塞いでしまうことのない様に十分注意しましょう。

・笠木交換

穴が開いているなど劣化が激しい場合は笠木を新しいものと交換します。笠木が著しく劣化しているときには笠木の下地の木材も劣化していることが多いです。笠木だけ交換してもあまり意味がないので、下地の補修も必要です。また、笠木には木材、アルミ、ステンレスなど様々な材質のものがありますが、防水性の高いもの、錆に強いものなど現在より耐久性の高いものを選ぶのがおすすめです。

・塗装

外壁塗装の際に笠木も一緒に塗装するのがおすすめです。見た目がよくなるのはもちろんですが、塗膜によって防水機能も高まります。しかし、塗装では笠木の補修はできないので、劣化部分には症状にあった補修を行いましょう。

3.外壁や防水工事とまとめて笠木補修を行うことがおススメ!

笠木からの雨漏りの原因やメンテナンス方法については簡単にご紹介させていただきましたが、笠木からの雨漏りは見落とされることが多いケースです。

というのも笠木で雨漏りが起きていても実害を受けているのは外壁や防水層、そして室内に及ぶことがあり、この雨漏りの原因が外壁や防水だと勘違いされることが多いからです。外壁が腐食し始めたら「外壁の塗膜が劣化しているから?」「目地が傷んでいるから?」と思いますよね?実はこれが笠木からの雨漏りで最も注意すべき点です。外壁塗装や防水工事を定期的に行っていても笠木のメンテナンスを怠れば雨漏りを起こす危険は必ずあります。そこで外壁塗装を行うとき、防水工事を検討されているときは必ず笠木も補修の必要性があるかをチェックし、必要に応じたメンテナンスを行うよう心がけましょう。

4.雨水が侵入すると…

木造住宅にとって水分は大敵です。雨水が笠木から侵入してベランダやバルコニーの木材が水分を含むと、腐食して耐久性が下がります。また、カビの発生や最悪の場合シロアリが発生する可能性もあります。ベランダやバルコニーの下部の軒天も腐食してしまいます。最終的には笠木より侵入した雨水が下へ降りていき、室内で雨漏りが発生します。

鉄筋コンクリート住宅は耐久性が優れていますが、木造住宅同様、きちんとメンテナンスを行わないと雨漏りします。ひび割れている箇所から雨水が侵入した場合、鉄筋が酸化して錆が発生します。ひび割れや錆は鉄筋全体に広がり、どんどん劣化していきます。放置してしまうと、室内まで雨水が到達して雨漏りをします。

小さい箇所だからといって点検やメンテナンスを怠ると、のちのち軒天や外壁の補修といった大規模な工事を行わなければならない可能性があります。もちろん費用も高くなります。笠木は目につきやすいところにありますので、日ごろからチェックをする習慣をつけると雨漏りやお住まいの劣化を未然に防ぐことができます。

5.笠木に関するまとめ

笠木は普段目立たない存在ですが、実は住宅を雨漏りから守り美観性を向上させている縁の下の力持ちです。特に擁壁やバルコニー立ち上がり上部に取り付けられている笠木は雨水の浸入を防ぐ大きな役割も担っています、そのため、定期点検と劣化に応じたメンテナンスを心がける必要があります。私たち街の屋根やさんではお住まい無料点検時にお客様が気になる箇所はもちろんですが、普段目が向かない笠木等に問題がないかチェックし、不具合を起こしかねない箇所の補修はまとめてご提案させていただいております。せっかく費用をかけメンテナンスを行うのですから無駄や後悔がないよう隅々まで見直してあげましょう。

記事内に記載されている金額は2020年11月05日時点での費用となります。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

関連動画をチェック!

防水紙(ルーフィング)は雨漏り防止の要【プロが解説!アメピタ!】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

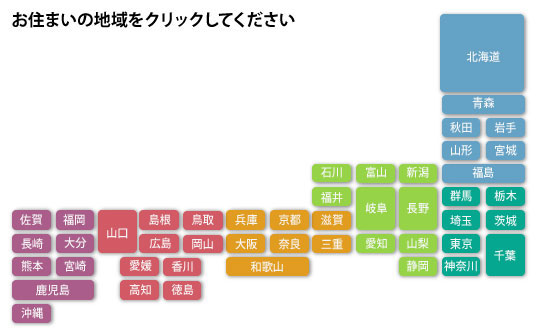

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

外壁塗装を行った現場ブログ

外壁塗装を行った施工事例

お問い合わせフォーム

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問合せ下さい!

お電話でのお問い合わせは

通話料無料

0120-989-936

8時30分~20時まで受け付け中!