HOME > ブログ > 和瓦の特徴やメリット・デメリット、さらにメンテナンス方法をご.....

和瓦の特徴やメリット・デメリット、さらにメンテナンス方法をご紹介します

和瓦(わがわら)とは屋根材の一種で、瓦の分類の中でも和風建築にマッチした瓦をいいます。和瓦という呼び名以外に日本瓦やJ形瓦、和形瓦とも言われており、純和風の建築以外に一般住宅にも広く使われています。和瓦は粘土を焼いた陶器瓦の一種で、とても耐久性が高く長持ちするのですが、やはりそれに付随したメンテナンスは必要不可欠です。

このページでは和瓦の特徴やメリット・デメリット、メンテナンス方法についてご紹介いたします。

和瓦の特徴

和瓦といえばやはり日本家屋の和風建築です。瓦自体が陶器ですので重厚感がありとても落ち着いた雰囲気があるのは和瓦の大きな特徴と言えます。和瓦の中でもさらに見た目に違いがあり、釉薬が使われている釉薬瓦と、窯で焼き上げるときに空気を遮断して燻すいぶし瓦などがあります。

釉薬瓦はガラス質の膜で覆われるので、ツヤと輝きがある華やかな印象です。それに対していぶし瓦は光沢はなくマットな仕上がりになることと、年数を重ねることでいぶした部分が変色し、独特の味わいが出るといった特等があります。他にも素焼き瓦といって釉薬もいぶす工程もないものもありますが、粘土のナチュラルな色合いで和風建築よりも洋風な建築に使われています。

和瓦のメリット・デメリット

メリット

和瓦のメリットは前項でも述べたとおり景観の良さです。和瓦は和瓦でしか出せないテイストがあるので今でも多くのお住いで使われています。また、粘土を焼いた陶器なので非常に長持ちすることから50年~100年、それ以上ももつものもあります。耐用年数が長いことに加え、塗装なども必要ないため和瓦自体のメンテナンスはほとんど必要ありません。もちろん屋根の印象を変えたいという理由から和瓦に適した塗料も販売されていますが、基本的には屋根塗装は不要です。

他にも遮音性が高く雨音なども通しにくいことや、遮熱効果も高いため夏場の屋根からの暑さが屋内に伝わりにくいといったメリットもあります。

デメリット

和瓦は屋根材としての価格が割高になり、近年よく見られるスレートという屋根材と比較すると2倍ほどの価格差異になります。また、和瓦は設置するために専門技術が必要なことと、手作業での施工なので業者選びが重要になってきます。

もう一つのデメリットとして挙げられのが重さです。陶器なので重量があり、建物も瓦の重さに耐えうる構造が必要になり、建築費も割高になります。また、屋根の重さは地震の揺れによるダメージにも繋がり、屋根は軽ければ軽いほど揺れが少なく、揺れによる被害も小さくなるのです。

和瓦の種類

一言で瓦といっても使っている材の違いがあれば、形状にも様々なものがあります。例えば和瓦の場合は粘土を焼いた陶器ですが、セメントやコンクリートなどの瓦もあります。和瓦の中でも設置する場所によって形状にも種類があります。

桟瓦(さんがわら)

屋根の平たい部分に設置されているのが桟瓦です。古くは瓦といえば平瓦と丸瓦をセットで使って屋根に設置していました。主に使われている建物は寺社仏閣が多く、一般住宅には使われていなかった状態でした。これは丸瓦と平瓦を使うことで屋根が重くなるので、それに耐えうる構造が必要なため、一般住宅に使うには施工するコストが高くなってしまうためです。

その重さを改善したものが桟瓦で、丸瓦と平瓦が一つの瓦にまとまった形状になっています。桟瓦が使われるようになったことで一般住宅にも和瓦が普及するようになったのです。

軒瓦(のきがわら)

名前の通り軒先に使われる瓦を軒瓦といいます。軒先は屋根の雨水が集まる箇所で、軒先から雨樋に流すことで雨水を地上に排水しています。実は軒先からの雨水をスムーズに雨樋に流す雨仕舞としての機能を有しています。雨仕舞が適切でないと、雨水が回り込んで軒天を濡らしたり、内部に入り込んで雨漏りを引き起こす場合もあります。

軒瓦は種類によっては模様を入れてデザイン性を高くすることもできます。中でも唐草模様がはいった「万十唐草軒瓦」や、三つ巴紋の入った「京花軒瓦」などがあります。

袖瓦(そでがわら)

切妻屋根の場合は、妻部側(屋根に対して外壁が三角形になった部分)に設置する専用の瓦があり、それが袖瓦といいます。この部分はケラバともいい軒瓦同様に雨仕舞としての機能があり、雨漏り防止に一役買っています。

袖瓦は位置的に風の影響を強く受けるため、釘やビスでしっかり固定されています。

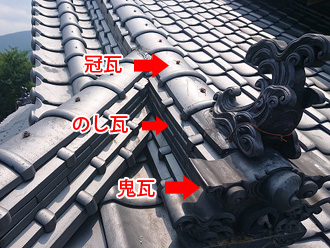

棟瓦(むねがわら)・のし瓦・冠瓦(かんむりがわら)・鬼瓦(おにがわら)

これらは棟を形成するための瓦です。棟とは屋根の頂上部や、頂上部から軒先に向かって積まれた瓦をいいます。

棟は屋根の面と面が交わる箇所で、どうしても雨水に弱い箇所ですので棟によって雨水の侵入を防いでいます。棟の構造として、土台部分に土を詰め、その上からのし瓦を設置します。漆喰で土台部分を埋め、冠瓦を設置して動線で固定します。また、軒の先端には鬼瓦を設置します。

和瓦のメンテナンスについて

和瓦の点検ポイント

・棟瓦の歪み

瓦屋根の頂点にある棟瓦が、歪みなく一直線に並んでいるか確認します。瓦を支えている漆喰が劣化してくると棟瓦が歪み、最終的には屋根が崩れてしまいます。特に台風の後は被害が出やすいので、台風後には一度点検を行いましょう。

・瓦のずれ、割れ、欠け

強風で飛んできた物がぶつかったり、アンテナが倒れた衝撃で瓦が割れてしまうことがあります。放置すると、割れた部分から雨水が侵入し、防水紙やその下の野地板の劣化、雨漏りの原因となってしまいますので瓦の不具合を見つけた場合は早めに補修をしましょう。瓦は1枚ずつ交換することができます。

・漆喰

瓦と瓦の間を埋めているのが漆喰です。経年で崩れや剥がれが発生し、瓦を支える力が弱くなりますので、棟瓦の歪みに繋がります。瓦自体の耐用年数は50年以上ととても長いですが、漆喰の耐用年数は20年ほどです。瓦が劣化していなくても20年が経過したら一度点検をすることをおすすめします。

・防水紙、野地板

瓦屋根の下には防水紙、屋根を支える木材の野地板があります。外側からは見えませんが、屋根にとって非常に重要な部分です。瓦は耐用年数が長いですが、漆喰と同様に瓦よりも先に防水紙や野地板の寿命が来てしまいます。

和瓦は耐用年数が長いといっても、不具合がまったくないわけではありません。台風などの強風時に瓦がずれたり飛散する場合もあります。また、飛来物が当たり瓦が割れてしまうケースもあり、そういった場合には補修が必要です。

瓦がずれただけであれば、正しい位置に戻す作業で済むケースもあり、また割れた場合も一部であれば数枚の瓦を差し替えするだけで元の状態に戻すことが可能です。

しかし、割れも屋根全体に及んでいたり、はたまた割れた衝撃で防水紙自体に穴があいてしまうといった場合には屋根葺き替え工事が必要です。

屋根葺き替え工事は一旦瓦をすべて取り外し、防水紙の設置、新しい屋根材の設置といった流れになります。屋根の状態によって処置やその後の工事も変わるため、街の屋根やさんでは事前に調査を行い最適な工事のご提案をさせていただきます。もちろん現地調査は無料で、工事のご提案やお見積までも無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。

また、瓦工事についてもっと詳しく知りたい方は専用ページもあわせて御覧ください。

記事内に記載されている金額は2021年01月13日時点での費用となります。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

関連動画をチェック!

防水紙(ルーフィング)は雨漏り防止の要【プロが解説!アメピタ!】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

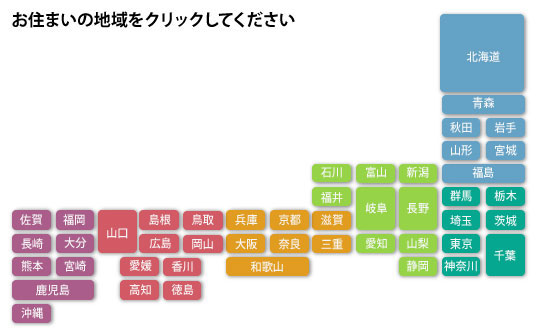

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

屋根塗装を行った現場ブログ

屋根塗装を行った施工事例

お問い合わせフォーム

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問合せ下さい!

お電話でのお問い合わせは

通話料無料

0120-989-936

8時30分~20時まで受け付け中!