HOME > ブログ > F型瓦の特徴とメンテナンス方法に関する6つのポイント

F型瓦の特徴とメンテナンス方法に関する6つのポイント

瓦と一言でいってもその種類は複数あり、形状によって呼び名も変わってきます。F型瓦はその一種で平たい形をしたタイプの瓦で、比較的に洋風のお住まいに多く使われています。この瓦を使うことで屋根がフラットになるため景観的な好みだけでなく、屋根の上に太陽光パネルを設置しやすいといった利点などもあります。

このページではF型瓦の機能やメンテナンス方法などをご紹介いたします。

F型瓦の名前の由来

F型はその形状からFLAT(フラット)のFが由来という説がありますが、フランス瓦をモチーフにされた瓦のためFranceのFからとったとも言われます。また、他の呼び名として平板瓦(へいばんかわら)とも言われますが、どれも同じ形状のF型瓦を表すものです。

F形瓦の素材

瓦というとみなさん一般的な和瓦である粘土素材をイメージすると思いますが、実は大きく分けて数種類の素材の瓦が使われいます。

・粘土瓦

粘土を窯で焼き上げる瓦です。陶器と同じ作り方なので陶器瓦とも言われます。粘土瓦にも素焼きの瓦やガラス質の釉薬処理された釉薬瓦、窯の中で燻す燻瓦などがあります。それぞれ耐久性にも違いがあり、その中でも釉薬瓦が一番耐用年数が長いですが、粘土瓦はどの種類も耐用年数が50年ほどと長いことが特徴です。塗装などが必要ないのでメンテナンスフリーという利点もあります。

・セメント瓦

名前の通りセメントが使われた瓦です。粘土瓦よりも価格が安いことや、粘土瓦よりも製造過程で破損などが少なく安定した生産ができることから広く普及していました。価格が安いメリットの反面、デメリットとして耐用年数が粘土瓦ほど長くなく、30年程度で交換時期を迎えます。また、メンテナンスとして塗装を定期的に行う必要があるなど粘土瓦よりも機能的には劣っています。

・金属瓦

金属板を加工し、F形に成型された屋根材です。金属といえば経年によってサビなどがでるイメージがありますが、近年ではガルバリウム鋼鈑などのサビに強い材が多く使われており、30年のメーカー保証がついているもの多いです。粘土瓦やセメント瓦と比較し、軽量であることも大きな利点で景観的にF型瓦が好みでも耐震のために屋根を軽くしたいといったご要望の方にはマッチしているでしょう。メンテナンスとして定期的な塗装は必要ですが、表面にストーンチップが施されているものはメンテナンスフリーです。

F型瓦のメリット

前項では材による違いをお話しましたので、形状におけるメリットについてご紹介いたします。F型瓦を使うことで屋根の凹凸が少なくなります。そのため屋根の景観がスッキリと見えるため洋風建築はもちろん、和風建築にもマッチするシンプルなデザインです。また、太陽光パネルの設置もしやすいことから、同じ瓦であってもS型瓦などよりも適していると言えます。他にも防災瓦によく使われる形状なので、オーバーラップロック構造などで固定力の強い製品も多いです。

形状がフラットなので接地面積あたりに使う瓦の枚数もS型やJ形よりも少ないため、工期が短く費用も抑えるといったメリットが挙げられます。

F型瓦のデメリット

屋根からの断熱効果で重要なのは屋根材と下地との空気層です。空気層が十分あるS型などと比較し、F型瓦はあまりスペースがないため断熱効果はや通気性は若干劣ります。また、様々な種類のF型瓦が存在する反面、生産終了になっているものも多く、瓦の部分差し替えに対応できない場合もあります。

F型瓦と防災瓦

日本は自然災害が多い国です。毎年のように訪れる台風や地震に耐えうる屋根が求められますが、その中でも自然災害に強く特化した屋根材が防災瓦です。台風や地震で特に被害が多くでるのが瓦で、強風や揺れによって瓦自体がずれてしまうケースです。粘土瓦やセメント瓦が多く使われていることから、その重さからも地震の揺れの影響を受けやすいことも原因です。

防災瓦の特徴としては、まずズレに強いロック構造になっていることです。瓦同士がしっかり結束していることに加え、ビスを使って下地に固定されているためズレが起こりにくいです。

また、軽量なものが多いので、地震の揺れによる建物が受けるダメージを軽減することもできます。防災瓦にも様々な形状がありますが、比較的F型瓦のタイプが多く見られるのは形状的にも適しているのでしょう。

F型瓦のメンテナンス

F型瓦の割れの場合は補修材を使って接着する補修があります。また、同じ瓦が入手できれば部分的な交換も可能です。防災瓦の場合は瓦同士をロックさせる必要があるので、ハンマーの柄などを使って慎重に少しずつ入れるようにします。知識がない方がやると、無理やり押し込んで瓦を割ってしまう危険がありますので、かならず専門業者に依頼するようにしましょう。

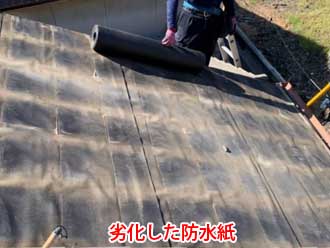

セメント瓦や金属瓦の場合は10年程度の周期で塗装を行います。下地処理として高圧洗浄をし、下塗りから中塗り、上塗りと塗装を仕上げます。粘土瓦は基本メンテナンスフリーですが、瓦の下に設置されている防水紙は10年以上経っていると経年劣化が進んでいる場合がありますので、交換が必要になります。その場合は屋根葺き替え工事なども必要になりますので、街の屋根やさんのような専門業者に現地調査をお願いし、最適な工事を提案してもらうようにしましょう。

記事内に記載されている金額は2020年12月22日時点での費用となります。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

関連動画をチェック!

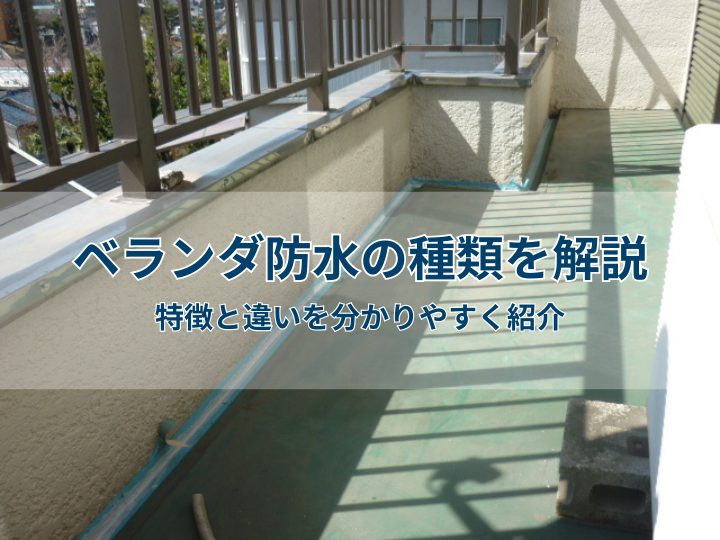

FRP防水 ルーフバルコニーの浮きを部分的に切除して補修を実施【施工事例を紹介!街の屋根やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

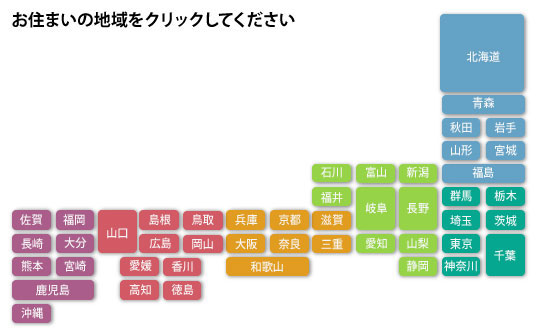

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

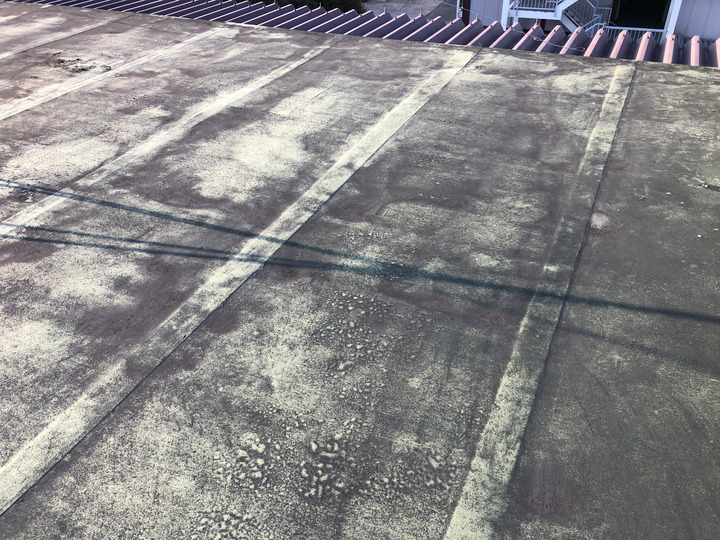

防水工事を行った現場ブログ

防水工事を行った施工事例

お問い合わせフォーム

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問合せ下さい!

お電話でのお問い合わせは

通話料無料

0120-989-936

8時30分~20時まで受け付け中!