HOME > 瓦屋根の魅力と課題を徹底解説!メリット・デメリットを総まとめ.....

瓦屋根の魅力と課題を徹底解説!メリット・デメリットを総まとめ

更新日 : 2025年03月17日

更新日 : 2025年03月17日

日本の住宅の屋根と聞くと、多くの方が思い浮かべるのが瓦屋根でしょう。

昔ながらの趣あるデザインが特徴的ですが、一方で「重量があり、地震時に不利では?」といった懸念を持つ方も少なくありません。

しかし、実は瓦屋根も進化を遂げており、見た目は従来と変わらないものの、技術の進歩によって軽量化が進んでいることをご存じでしょうか?

その背景には「耐震性の向上」が大きく関係しており、「うちの瓦屋根は地震の際に大丈夫だろうか?」と心配される方にとって、重要なポイントとなるはずです。

本記事では、新築で瓦屋根を検討されている方や、現在の屋根のリフォームを考えている方に向けて、瓦屋根のメリット・デメリットをはじめ、知っておくべきポイントを分かりやすく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、判断材料の一つにしてください。

優れた耐久性

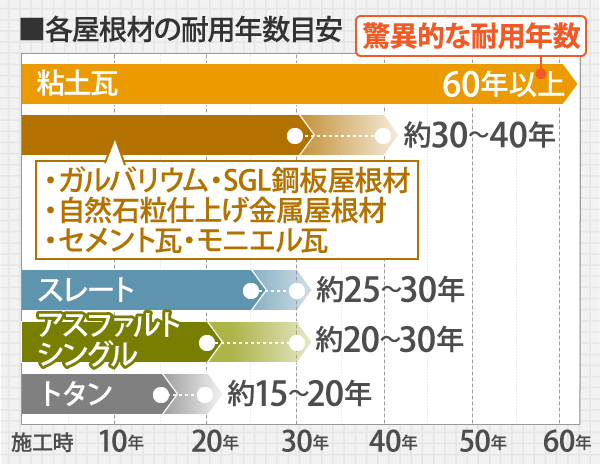

瓦屋根の最大の魅力は、60年以上もの長寿命を誇る点です。

築数十年の住宅でも、新築当時の瓦がそのまま使われているケースが多く、それほど耐久力に優れています。

瓦の主成分である粘土は無機物に分類され、雨風や紫外線、気温変化といった自然環境の影響をほとんど受けません。

塗装によるメンテナンスを施さなくても、これほどの長期間にわたって美観と機能を維持できるのが大きな特長です。

さらに、粘土瓦は耐火性・耐熱性にも優れ、色褪せしにくいため、美しい外観を長く保つことが可能です。

高い断熱性能

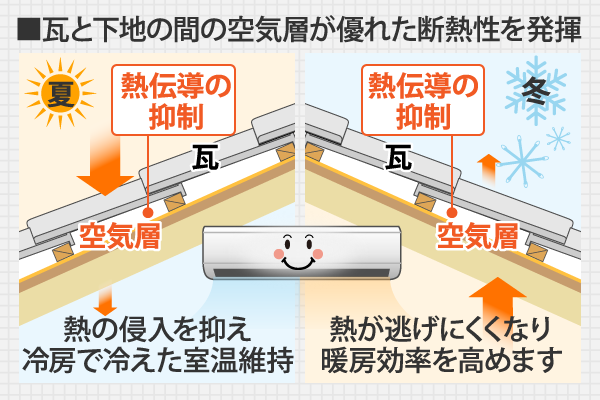

瓦屋根は施工方法として、屋根材の下に空気層を設ける構造になっています。

この空気層が断熱材の役割を果たし、熱の伝達を抑える効果を発揮してくれるのです。

屋根は建物の中で最も日差しを受けやすいため、特に夏場は屋根裏や室内が高温になりやすいのですが、瓦屋根は熱の侵入を抑えるため、冷房の効率が向上します。

また、冬場には屋内の暖房熱が屋根から逃げにくくなるため、年間を通して冷暖房の消費エネルギーを削減でき、結果として光熱費の節約にもつながります。

さらに、瓦の下の空気層は通気性も確保されており、熱がこもらずスムーズに循環するため、より快適な住環境の実現が可能です!

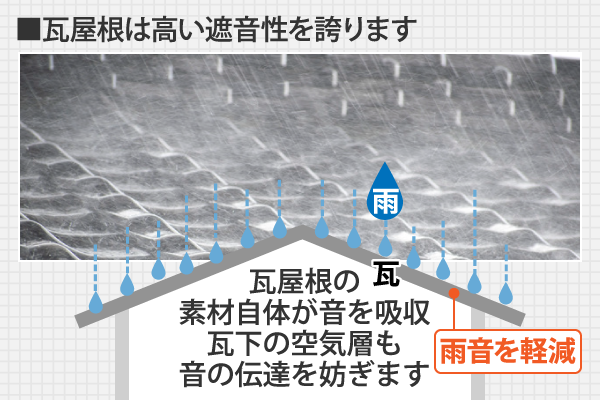

高い遮音性

瓦屋根の構造が生む空気層は、断熱効果だけでなく防音性の向上にも貢献しています。

瓦と屋根下地の間に空間があることで、外部の騒音や雨音を軽減し、室内環境をより静かに保つことができます。

さらに、粘土瓦は音を吸収しやすい特性を持ち、厚みのある屋根材であることも相まって、外部の騒音を和らげる効果を発揮してくれます。

特に、雨が降る際に屋根を叩く音が気になりがちな住宅にとって、瓦屋根の高い遮音性は大きなメリットなのです。

多彩なデザイン

瓦屋根は、伝統的な和風建築だけでなく、洋風の住宅にも適したデザインが豊富にあります。

瓦の形状やカラーは非常に多岐にわたり、釉薬を施した瓦では青・緑・グレーなどのバリエーションが選べ、建物の外観に調和させることが可能です。

また、伝統的な日本家屋に使用される瓦は、独特の重厚感と風格を演出するため、「見た目が好きだから瓦屋根を選んだ」という方も多くいらっしゃいます。

実際に屋根リフォームを検討する際も、「現在の瓦屋根の風合いをそのまま残したい」と希望されるお客様は多く、それだけデザイン面での魅力が強い屋根材だと言えます。

葺き直しによるメンテナンスが可能

瓦屋根の大きな特徴の一つが、「葺き直し工事」 によるメンテナンスができる点です。

これは既存の瓦を再利用しながら、傷んだ防水紙や野地板を交換する工事で、耐久性の高い瓦ならではのメンテナンス方法と言えます。

屋根材の廃棄コストがかからず、新しい瓦を用意する必要もないため、必要最小限のリフォームが可能になります。

▼関連ページ

また、瓦は一枚ずつ取り外しができる構造のため、スレートや金属屋根のように撤去時に破損するリスクが少なく、再利用に適しています。

ただし、新築や増築の施工では「ガイドライン工法」が義務化されており、すべての瓦が釘で固定されるため、葺き直しの際には手間と費用がかかる点に注意が必要です。

▼関連ページ

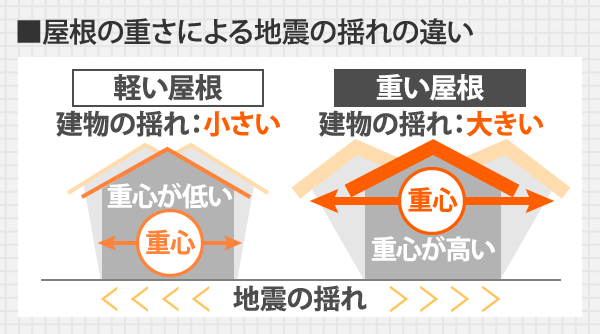

重量があるため揺れが大きくなる

瓦屋根の耐震性について不安を感じる方は少なくありません。特に、瓦は屋根材の中でも最も重量があるため、地震時に建物の揺れ幅が大きくなりやすいという特性があります。

揺れが大きくなると、屋根を支える建物全体に負担がかかり、過去の大地震では瓦屋根の住宅に被害が多く見られたことから、「地震に弱い」というイメージが広まっています。

近年、軽量な金属屋根材が市場で主流となったのも、その軽さによる耐震性の向上が大きな要因のひとつです。

▼瓦屋根と金属屋根の重量比較

| 屋根材 | 1㎡当たりの重量 |

| 瓦屋根 | 約60Kg/㎡ |

| 金属屋根(ガルバリウム鋼板) | 約5Kg/㎡ |

このように、金属屋根と比べて瓦屋根は圧倒的に重量があるため、耐震性の観点から「重い屋根は地震に不利」というイメージがさらに定着しました。

耐震性能は建物の設計基準がカギ

では、瓦屋根の重さは本当に耐震性のデメリットになるのでしょうか?

答えは、建物がどの時代の耐震基準に基づいて設計されたかによって変わります。

確かに屋根が重いと地震時の揺れ幅が大きくなりますが、それを前提に建物の構造が適切に設計されていれば問題ありません。現在の耐震基準では、瓦屋根でも十分な耐震性を確保できるようになっています。

特に、2000年以降の耐震基準に基づいて建てられた住宅であれば、瓦屋根でもしっかりとした耐震性能が備わっているはずです。

ネット上では「瓦屋根は重いからすぐに軽量屋根にリフォームすべき」という意見も見られますが、これはすべての住宅に当てはまるわけではありません。

| 耐震基準の名称 | 時期 | 求められる耐震性 |

| 旧耐震基準 | 1981年5月まで | 震度5クラスでも倒壊・崩落しない |

| 新耐震基準 | 1981年6月以降 | 震度6クラスでも倒壊・崩落しない |

| 2000年基準 | 2000年以降 | 震度7クラスでも倒壊・崩落しない |

1995年の阪神・淡路大震災では、瓦屋根の住宅に多くの被害が発生し、それを機に耐震基準がさらに強化されました。

2000年基準では、震度7クラスの地震でも耐えられるように、建物の基礎の補強や柱・梁の固定強化が義務化されています。

どれほど耐震基準が厳しく設定されていても、地震による被害を完全にゼロにすることは難しく、期待以上の耐震性向上は見込めません。重要なのは、屋根の重量だけでなく、建物全体の耐震性を考慮することです。

まずは耐震診断を!

屋根の軽量化は耐震対策の一環として有効ですが、築年数の古い住宅であれば、まずは専門家による耐震診断を受けることをおすすめします。

また、近年の瓦屋根は施工方法も改良されており、耐震性を向上させるためのガイドライン工法なども採用されています。

詳しくは、「瓦屋根の施工方法の変化」 の項目で解説していますので、そちらも参考にしてください。

※「瓦屋根の施工方法の変化」でガイドライン工法についてチェック

▼瓦屋根の耐震性についての関連ページ

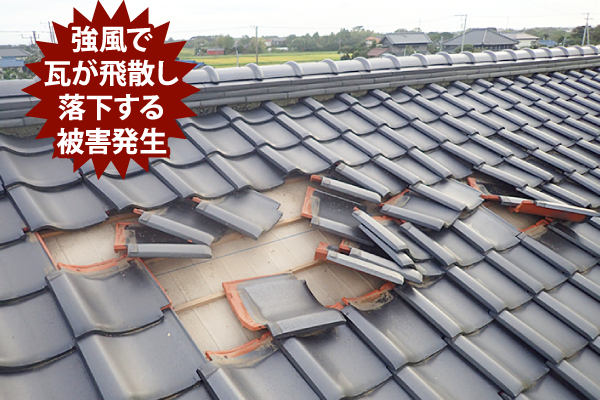

台風による瓦の飛散リスク

瓦屋根は、強風の影響を受けやすく、特に台風時には飛ばされる危険性があります。実際、2019年の「令和元年房総半島台風」では、多くの住宅で瓦の落下や飛散が確認され、大きな被害につながりました。

しかし、この問題に対しても有効な対策が進められています。例えば、「ガイドライン工法」を採用することで、瓦の固定力を高め、強風による飛散リスクを大幅に軽減できます。

さらに、近年では「防災瓦」と呼ばれる、飛びにくい構造の瓦も開発・普及が進んでいます。こうした改良を重ねることで、台風や強風による被害を最小限に抑える工夫が進められており、屋根のリフォームを検討する際にも重要なポイントとなっています。

瓦屋根はカバー工法が適用できない

一般的に、スレート屋根や金属屋根では「カバー工法」が可能ですが、瓦屋根の場合、この施工方法を採用することはできません。

カバー工法とは、既存の屋根の上に新しい屋根材を重ねる工法ですが、瓦屋根はその構造上、上から別の屋根材を被せることができず、リフォームの際には屋根の葺き替えが必要になります。

葺き替え工事は、カバー工法に比べて施工期間が長くなり、既存の瓦を撤去・処分する手間がかかるため、コストも比較的高くなる傾向にあります。

▼屋根リフォーム関連ページ

瓦屋根の施工費用が高い理由

瓦屋根の施工費用は、他の屋根材と比べて高額になる傾向があります。その理由のひとつが、瓦の製造工程の違いです。

瓦は、職人が一枚ずつ丁寧に仕上げるため、製造コストが高くなり、スレートや金属屋根に比べて材料費自体が高価になります。

▼主要な屋根材別 施工費用の比較

| 屋根材 | 1㎡当たりの施工価格 |

| ガルバリウム・SGL鋼板屋根材 | 6,000円~12,000円/㎡ |

| スレート(コロニアル・カラーベスト) | 5,000円~8,000円/㎡ |

| 粘土瓦 | 19,000円~/㎡ |

葺き替え時の撤去・処分費用も高くなる

瓦屋根の葺き替え工事では、「撤去・処分費用」も考慮する必要があります。

瓦は厚みがあり重量もあるため、廃材処分の際のコストがスレート屋根などに比べて割高になりがちです。同じ面積の屋根を葺き替える場合でも、撤去・処分費がかさむことがあるため、リフォーム時には総額の費用をしっかり確認することが重要です。

| 屋根葺き替えにおける既存屋根材の撤去・処分費用相場 | |

| スレートの撤去・処分 | 3,000円/㎡※ |

| 瓦の撤去・処分 | 3,500~5,000円/㎡ |

▼関連ページ

粘土瓦

粘土を高温で焼き固めて作られる粘土瓦は、極めて耐久性に優れた屋根材です。

一般的な耐用年数は60年以上とされ、適切なメンテナンスを施せば100年以上の寿命を持つことも珍しくありません。

日本の伝統的な和瓦も、この粘土瓦の一種に分類され、以下のような種類に分かれます。

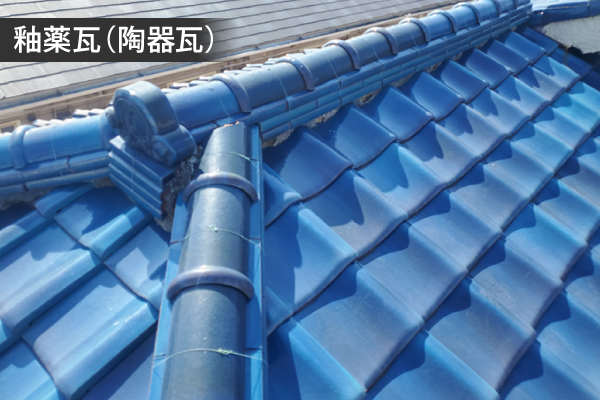

釉薬瓦(陶器瓦)

釉薬(ゆうやく)と呼ばれるガラス質のコーティングを施した瓦で、豊富なカラーバリエーションと光沢のある美しい見た目が特徴です。

例えば、キッチンで使用する陶磁器のお皿はツヤツヤとした表面をしていますが、それは釉薬によるものです。釉薬瓦も同じ原理で作られており、水分をほとんど吸収しないため、色あせが起こりにくく、耐久性が高いというメリットがあります。

また、低い吸水率により凍害(冬場の水分凍結による劣化)にも強く、寒冷地での使用にも適しているため、日本全国で広く採用されています。

無釉薬瓦(いぶし瓦)

釉薬を使用せず、焼成後に燻化(くんか)処理を施すことで、独特の銀色の風合いを持たせた瓦です。

無釉薬瓦は、時間が経過すると色合いが変化していきますが、それを「経年美化」として楽しめるのも魅力のひとつ。和風建築の屋根材として非常に人気があり、落ち着いた風格のある外観を演出できます。

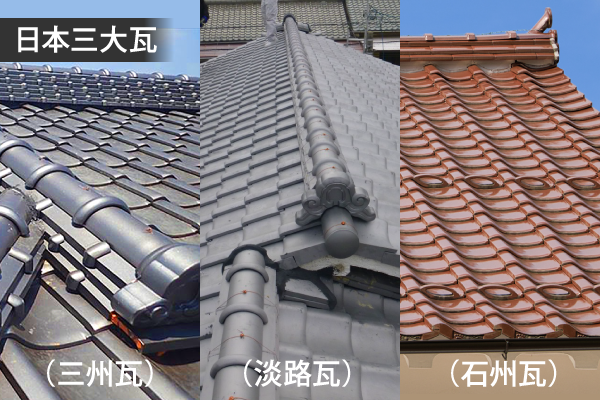

日本三大瓦とは?

日本には、代表的な3つの粘土瓦の産地があり、それぞれ「三州瓦」「淡路瓦」「石州瓦」として知られています。

| 瓦の種類 | 産地 | 特徴 |

| 三州瓦 | 愛知県 | 耐久性・防水性が高く、全国的に普及 |

| 淡路瓦 | 兵庫県 | 細かい粒子の「なめ土」を使用し、いぶし瓦として有名 |

| 石州瓦 | 島根県 | 高温焼成による高い耐久性、独自の釉薬による発色の美しさ |

どの瓦も、産地特有の土や焼成方法の違いによって個性があり、使用する地域や好みによって選ばれています。

セメント瓦

セメントと砂を主成分として成形した瓦で、外観は粘土瓦に似ていますが、製造コストが低く、比較的リーズナブルな屋根材として普及しました。

耐用年数は30~40年とされ、粘土瓦と比べるとやや短めですが、軽量であるため建物への負担が少ないのが利点です。

ただし、セメント瓦は水を吸収しやすいため、定期的な塗装メンテナンスが必須となります。また、棟部分の漆喰補修も必要になるため、維持管理の手間がかかる点が普及率の低下につながったとも言われています。

現在では、新規の製造・販売はほとんど行われておらず、既存のセメント瓦屋根は塗装や補修を中心としたメンテナンスで寿命を延ばすのが一般的です。

ハイブリッド瓦(樹脂繊維セメント瓦)

最新の技術を取り入れたハイブリッド瓦は、軽量かつ高耐久を実現した次世代の屋根材です。

特徴を一言で表すと、「粘土瓦の見た目と風合いを保ちつつ、軽くして耐震性を向上させた瓦」と言えるでしょう。

その重量は、従来の和瓦の約1/2に抑えられており、建物への負担を大幅に軽減できます。また、耐衝撃性にも優れ、台風時の飛来物による破損リスクが低いというメリットがあります。

耐用年数は粘土瓦ほど長くはありませんが、それでも約40年の寿命を持ち、長期的に安心して使用できる屋根材のひとつです。

特にケイミュー社が開発した「ROOGA(ルーガ)」は、従来の瓦屋根のデザインを維持しながら、耐震性を重視したリフォームに最適な製品として注目を集めています。

▼ハイブリッド瓦とは?

和瓦と洋瓦の違いとは?

街を歩いていると、日本の伝統的な瓦屋根とは異なり、「どことなく海外の雰囲気を感じる屋根」を見かけることはありませんか?

同じ瓦屋根でありながら、なぜ和風と洋風で印象が大きく異なるのか――その理由は、瓦の形状にあります。

和瓦(J形瓦)

日本で古くから使用されている伝統的な瓦は、「J形瓦」と呼ばれ、ゆるやかな曲線を持つデザインが特徴です。

この独特なカーブには、雨水を効率よく排水しやすくする効果や、雪が屋根に積もりにくくする工夫が施されています。

また、「J形」という名称は、「JAPAN(日本)」の頭文字から取られたものです。

洋瓦(F形瓦・S形瓦)

一方で、西洋建築によく見られる屋根材が「洋瓦」です。これには、大きく分けて F形瓦(フラットタイプ)と S形瓦(波型タイプ)の2種類があります。

・F形瓦:平坦なデザインを持ち、シンプルかつモダンな住宅にマッチする。

・S形瓦:緩やかな波状のフォルムが特徴で、スペイン瓦などの地中海風デザインに由来する。

それぞれの名称の由来は、F形が「Flat(平ら)」または「French(フレンチ)」、S形が「Spanish(スパニッシュ)」にちなんでいるとされています。

瓦を1枚だけ見ても、和瓦と洋瓦の違いはそれほど感じられないかもしれません。

しかし、屋根全体に葺いたとき、その建物が持つ「和の趣」と「洋の雰囲気」がはっきりと表れるのが大きな特徴です。

どの瓦を選ぶかによって、家の外観が大きく変わるため、建物のデザインや周囲の景観との調和を考えながら適切な瓦を選ぶことが重要ですね。

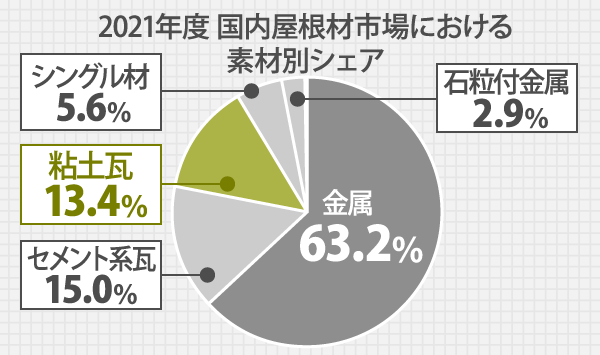

瓦屋根の普及率は大幅に減少している

日本国内における瓦屋根の採用率は年々減少傾向にあります。

特に近年では、住宅の耐震性向上が重視されるようになり、軽量な金属屋根材の人気が急速に高まっているのが現状です。

2000年代前半には、一時的に瓦屋根がスレートを超えて最も普及した時期がありました。

しかし、その後の大地震などの影響を受け、建物の安全性が見直された結果、軽量かつ耐震性に優れた金属屋根材への関心が高まりました。

現在では、瓦屋根は国内シェアで3番手の位置にとどまっており、特に新築住宅ではガルバリウム鋼板などの金属屋根が主流となっています。

従来、「金属屋根は夏場に暑くなりやすい」と言われていましたが、最近では 断熱材と一体化したガルバリウム鋼板屋根材や、表面に石粒を施したジンカリウム鋼板(石粒仕上げ金属屋根材)など、断熱性にも優れた製品が普及しています。

その結果、金属屋根=暑いというイメージが払拭され、多くの住宅で採用されるようになったのです!

▼関連ページ

瓦屋根は日本の伝統的な屋根材として長い歴史を持っていますが、現代の建築技術や防災意識の向上に伴い、施工方法も進化し続けています。

特に注目すべき変化のひとつが、「施工方法の軽量化」です。

地震や台風といった自然災害のリスクに対応するため、従来の工法からより安全性を高めた施工へと移り変わってきました。

今回は、歴史的な変遷をたどりながら、現代の標準的な工法まで詳しく解説していきます。

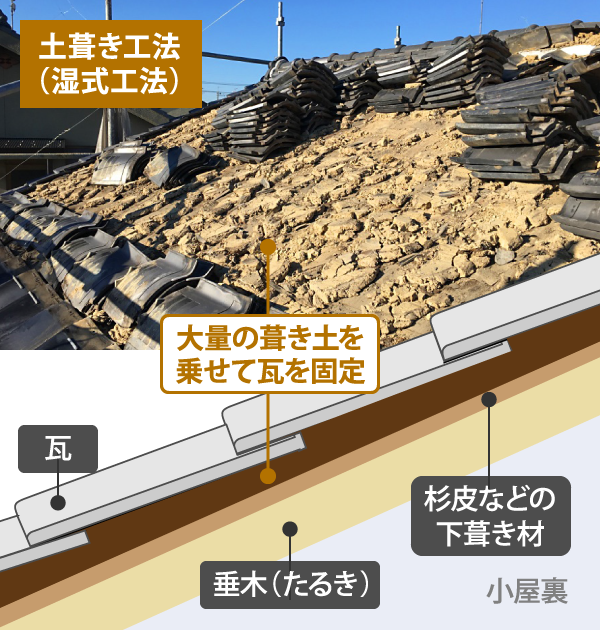

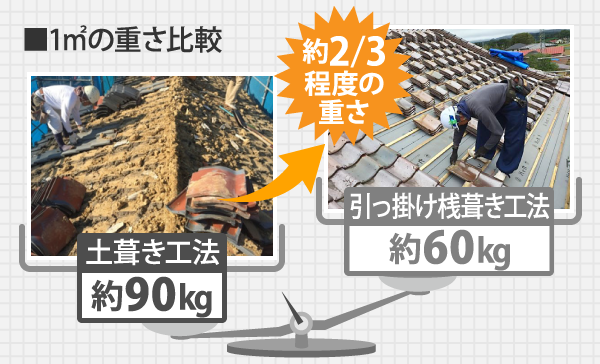

【土葺き工法(湿式工法)】— 重量のある伝統的な施工法

昭和初期までの瓦屋根は、粘土を用いて瓦を固定する「湿式工法」が一般的でした。

この工法は「土葺き工法」とも呼ばれ、屋根全体に粘り気のある土を敷き詰め、その上に瓦を並べることで、瓦の自重によって安定させる仕組みとなっていました。

土葺き工法は、屋根に乗せる土と瓦の重量が非常に大きいのが特徴です。

しかし、当時は耐震性への意識がほとんどなく、「重さによる安定」が優先されたため、この施工方法が広く採用されていました。

土葺き工法が見直される大きな転機となったのが、1923年の関東大震災です。

この震災では、多くの瓦屋根が崩壊し、土葺き工法の耐震性の低さが明らかになりました。

これを機に、瓦屋根の軽量化が進められ、粘土を使用しない新たな固定方法が主流となっていきました。

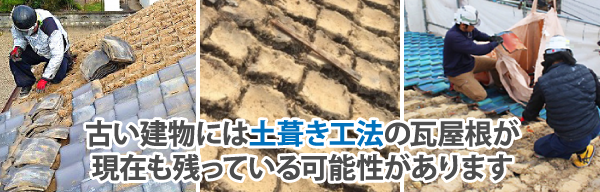

現在も残る土葺き工法の瓦屋根

関東大震災以降、関東地方では耐震性を高めるために「引っ掛け桟葺き工法」という新しい施工法が採用されるようになりました。

しかし、地震の発生が少なかった関西地方では、引き続き土葺き工法の瓦屋根が多く使われていました。

その結果、1995年の阪神・淡路大震災では多くの土葺き屋根の住宅が被害を受けたことが知られています。

瓦自体は耐久性が高く長持ちするため、地震が少ない地域では土葺き工法のまま維持されている古い建物が今も残っている可能性があります。

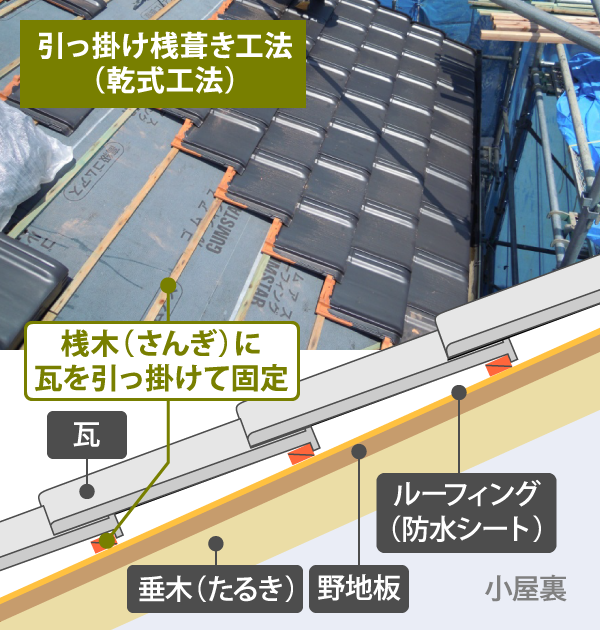

【引っ掛け桟葺き工法(乾式工法)】— 軽量化を実現した現在の主流

関東大震災後、より耐震性を向上させるために誕生したのが「引っ掛け桟葺き工法」です。

この工法では、屋根に「桟木(さんぎ)」と呼ばれる細い木材を取り付け、そこに瓦を引っ掛けるように配置します。

粘土を使用しないため、土葺き工法に比べて屋根の重量を約2/3に軽減することが可能になりました。

| 施工方法 | 1㎡当たりの屋根の重量 |

| 土葺き工法 | 約90㎏/㎡ |

| 引っ掛け桟葺き工法 | 約60㎏/㎡ |

桟木に引っ掛けることで瓦のズレを防ぎ、屋根材の下に空気層が生まれるため、断熱性や通気性が向上する点も大きなメリットです。

当初は、あえて釘やビスを使用せずに「瓦が落ちやすい」構造にしていました。

これは、大地震の際に瓦の重みで建物が倒壊するのを防ぐための考え方でしたが、現在では耐震・耐風性を高めるため、固定方法がさらに進化しています。

棟部分の施工も乾式工法へ

屋根全体の軽量化が進んでも、棟部分は長らく「葺き土」と漆喰を使用した湿式工法が続いていました。

しかし、漆喰は時間とともに劣化し、剥がれると土が流出して棟が不安定になる問題がありました。

近年では、「乾式工法」による棟の施工が増えてきました。

これにより、屋根全体の軽量化が進み、施工時間も従来の約1/4に短縮できるため、今後の標準的な工法になると考えられています。

▼関連ページ

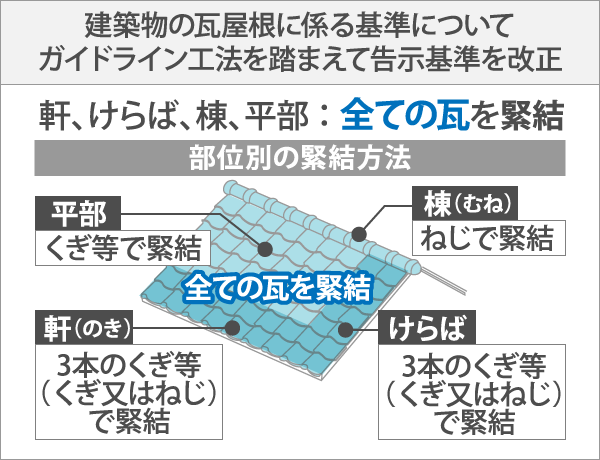

【ガイドライン工法】— 最新の耐震・耐風基準を満たす施工法

瓦屋根は耐震性の向上を重ねてきましたが、台風などの強風時に瓦が飛散するという問題が残されていました。

特に、2019年の令和元年房総半島台風では、多くの瓦屋根が被害を受けたため、耐風性能の強化が求められるようになりました。

そこで登場したのが、「ガイドライン工法」です。

【ガイドライン工法の特徴】

✅ 全ての瓦を釘やビスでしっかりと固定

✅ 最新の耐震・耐風基準を満たす

✅ 2022年以降の新築住宅では義務化

2024年の能登半島地震でも、この工法で施工された屋根が高い耐震性を発揮したことが確認されています。

今後、より多くの住宅で導入が進むでしょう。

ガイドライン工法はリフォームにも適用される?

現在のところ、既存の瓦屋根にはガイドライン工法の適用義務はありません。

そのため、リフォームの際には、特定の瓦のみを固定する部分的な補強も可能です。

しかし、新築や増築ではガイドライン工法が必須となるため、今後は瓦の交換や葺き直しの際に施工費用や工期が長くなる可能性があります。

従来の瓦屋根は「簡単に取り外せる」ことが大きなメリットでしたが、それでも安全性を考えると、リフォームの際にもガイドライン工法を採用するのが望ましいでしょう。

瓦の差し替え(税込33,000円~55,000円)

どんなに耐久性のある瓦でも、強風による飛来物の衝突などでひび割れや破損が生じることがあります。

また、寒冷地では凍害、海沿いの地域では塩害による劣化が起こりやすく、注意が必要です。

瓦の交換工事では、破損した部分のみを新しい瓦に差し替えることで、屋根全体を大掛かりに修理することなく、必要な補修が可能です。

最小限のコストで屋根の機能を維持できるため、早めの対応がオススメです。

▼関連ページ

漆喰補修(税込88,000円~330,000円)

瓦屋根の棟(むね)部分に使用される漆喰は、経年による劣化を避けられません。

そのため、適切なタイミングでのメンテナンスが重要になります。

漆喰の補修では、古くなった漆喰を撤去し、新しい漆喰を詰め直すことで、棟の強度や防水性を回復させます。

放置すると棟の崩れや雨漏りの原因にもなるため、定期的な点検・補修を検討しましょう。

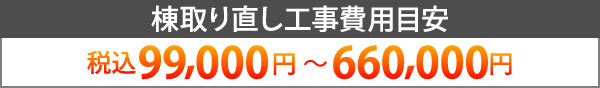

棟瓦の取り直し工事(税込99,000円~660,000円)

棟部分の瓦を一度取り外し、新たに組み直す工事です。

漆喰の劣化が進行し、棟瓦のズレや葺き土の流出が見られる場合に実施されます。

また、この工事では、従来の湿式工法から乾式工法への変更が可能となるため、屋根の軽量化を図る良い機会にもなります。

耐震性の向上も期待できるため、屋根の安全性を強化したい方には特にオススメの施工です。

雨漏りが発生してしまったら…?

屋根からの雨漏りは、防水紙の劣化が原因となっているケースがほとんどです。

この場合、補修だけでは根本的な解決が難しく、防水紙を新しく張り替えるリフォーム工事が必要になります。

方法としては、

◆「葺き直し工事」 → 既存の瓦を一時的に取り外し、下地を補修した後、元の瓦を再利用して施工(コストを抑えながら雨漏り修理が可能)

◆「葺き替え工事」 → 劣化が激しい場合は、新しい屋根材に交換して施工(より長期間の耐久性を確保)

などがあります。

「屋根の軽量化を考えていた」という方なら、これを機に軽量な金属屋根へのリフォームを検討するのも選択肢の一つです。

私たち 街の屋根やさん は、瓦屋根のメンテナンスからリフォームまで幅広く対応し、豊富な施工実績を持っています。

✅ 「今の屋根を維持しながら補修したいが、リフォームしたほうがいいのか悩んでいる」

✅ 「他の業者に金属屋根への葺き替えを勧められたが、瓦屋根を残す方法はないか?」

このようなお悩みにも、お客様の状況に合わせて最適な施工方法をご提案いたします。

どんな小さな疑問でも、お気軽にご相談ください!

瓦屋根に関する施工事例一覧

相模原市南区栄町にて築20年のセメント瓦にファインパーフェクトベストを用いた屋根塗装工事を実施

![]()

![]()

【施工内容】

屋根塗装

【使用材料】

ファインパーフェクトベスト ローマオレンジ

相模原市南区古淵にて令和元年東日本台風で損傷したコロニアル屋根に火災保険を適用して屋根補修工事を実施

![]()

![]()

【施工内容】

屋根補修工事

【使用材料】

コロニアル瓦・棟板金

相模原市緑区東橋本にて谷板金交換工事を実施して屋根からの雨漏りを改善!

![]()

![]()

【施工内容】

雨漏り修理

【使用材料】

ガルバリウム鋼板製棟板金0.35mm厚

瓦屋根に関するブログ一覧

瓦屋根に関するお客様の声一覧!

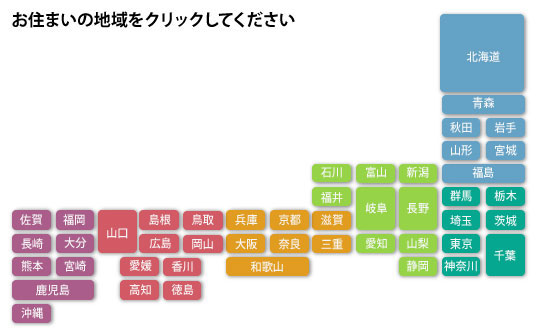

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問合せ下さい!

お電話でのお問い合わせは

通話料無料

0120-989-936

8時30分~20時まで受け付け中!