HOME > ブログ > 漆喰補修の目安年数は?劣化症状と必要なメンテナンスを徹底解説.....

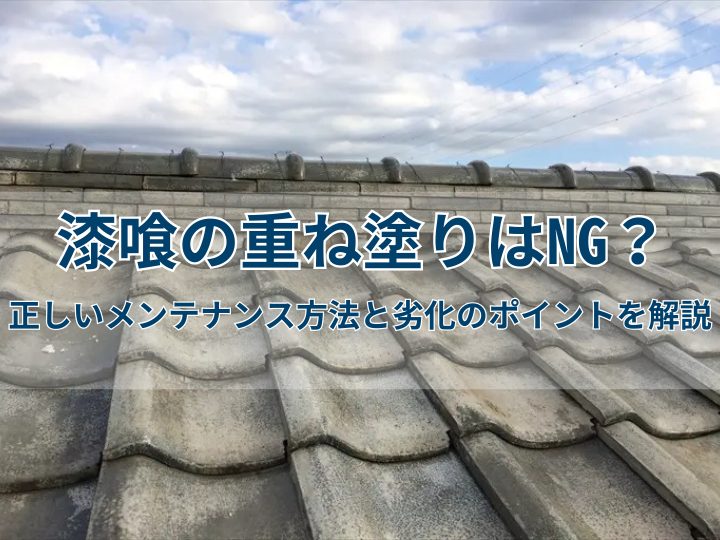

漆喰補修の目安年数は?劣化症状と必要なメンテナンスを徹底解説

瓦屋根のてっぺんにある「棟」は、屋根全体を支えるとても重要な部分。

その棟を守っているのが、白い素材の漆喰です(^^♪

しかし漆喰は風雨の影響を受けやすく、年月とともにどうしても劣化が進んでいきます。

ひび割れや剥がれを放置してしまうと、雨漏りにつながることもあるため、適切な補修が大切なんです。

この記事では、漆喰の役割から劣化症状、補修を行う目安年数まで分かりやすく解説いたします!

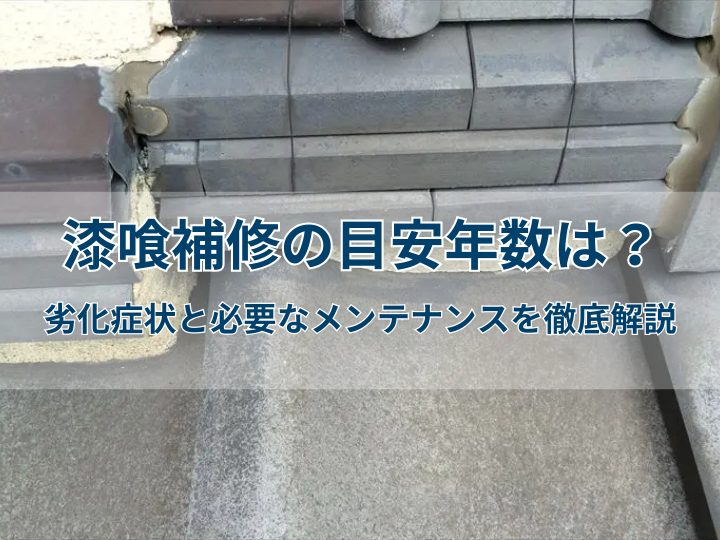

漆喰とは?瓦屋根の「棟」に使用される重要部材

瓦屋根のてっぺん部分にある「棟(むね)」は、屋根全体を安定させるとても重要な部分です。

漆喰(しっくい)はその棟を保護し、安定させる大切な役割を担っています。

漆喰は石灰を主成分とした昔ながらの建材で、吸湿性・防水性などの性質を持っています。

棟瓦においては雨風から葺き土を守り、土台の固定力を維持する役割を担っています。

漆喰がしっかりしていると棟全体が安定し、屋根の耐久性も高く保つことができます(#^^#)

漆喰が劣化するとどうなる?主な症状

漆喰は屋根の中でも特に雨風の影響を受けやすい場所にあるため、時間が経つにつれてさまざまな劣化症状が見られるようになります(>_<)

代表的な症状としては、次のようなものが挙げられます。

・ひび割れ

表面に細かいヒビが入り、隙間ができることで葺き土が露出することがあります。

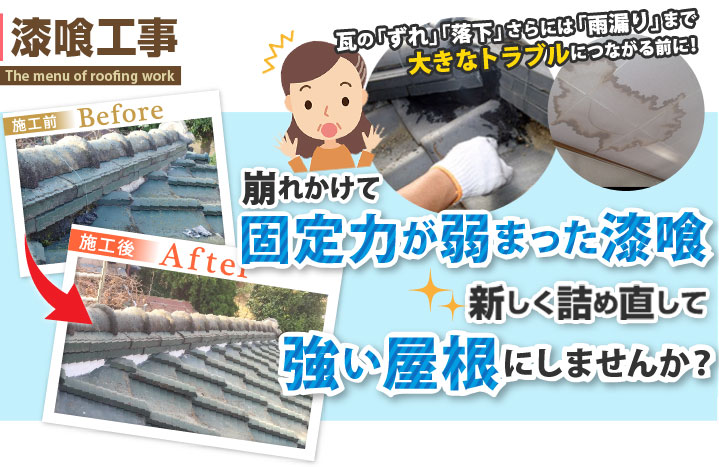

・剥がれや欠け

手で触れるだけでポロっと落ちてしまうケースもあり、棟瓦の固定力が低くなる心配があります。

・崩れによる土の流出

漆喰が大きく剥がれ落ちると、内部の葺き土が雨で流れ出してしまい、棟全体の耐久性が大きく低下します。

・棟瓦のズレ

固定力が弱くなることで棟瓦が少しずつ動き、最終的には倒壊につながるケースもあります。

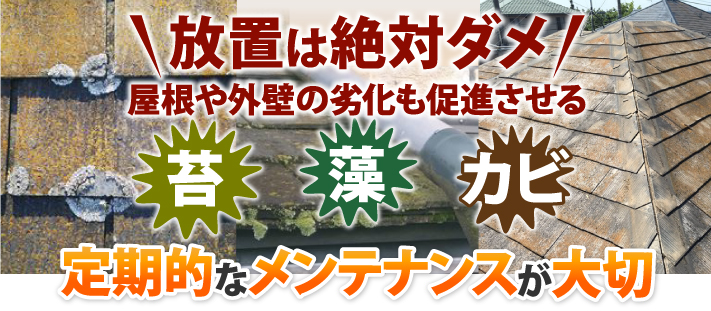

これらの症状を放置すると雨漏りの原因にもなるため、放置はおすすめできません。

屋根の上は普段見えない場所なので、気づかないうちに劣化が進むことが多い点も要注意ですね。

漆喰補修を行う目安年数について

「どれくらいで漆喰補修を考えるべき?」というご質問をいただくことが多いのですが、一般的には10年前後を目安にチェックすることがおすすめです。

地域の気候や屋根の向き、築年数によって劣化の進行スピードは変わりますが、約10年を過ぎるとひび割れや剥離が見られるケースが増えてきます(>_<)

また、大切なのは漆喰の劣化が「進む前」に補修するということです。

漆喰が崩れ、葺き土が流れ出してしまうほど悪化すると、棟の積み直しが必要になる場合もあります。

こうした大掛かりなメンテナンスを避けるためにも、早めの点検と補修がとても有効になります。

まとめ

漆喰は瓦屋根の棟を守るとても重要な建材であり、劣化が進むと雨漏りや棟瓦のズレなど深刻なトラブルを招く可能性があります(>_<)

早めに劣化に気づいて補修することで、屋根全体の耐久性をしっかり保つことができます。

築年数が10年前後になる場合や、漆喰のひび割れが見られる際は点検を検討すると安心です(^^♪

街の屋根やさんでは専門スタッフが無料点検を行わせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいね(#^^#)

記事内に記載されている金額は2025年11月27日時点での費用となります。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

関連動画をチェック!

和瓦?セメント瓦?漆喰補修や塗装などのメンテナンス【街の屋根やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

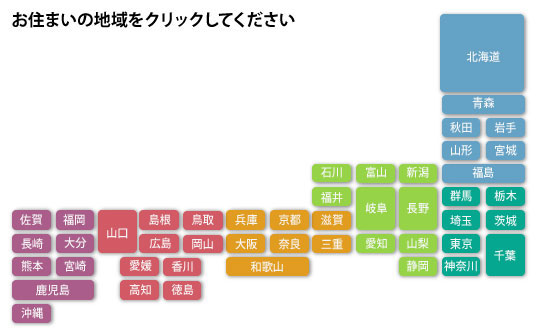

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

漆喰工事を行った現場ブログ

漆喰工事を行った施工事例

- 施工内容

- 棟瓦取り直し

- 築年数

- 42年

- 使用材料

- 南蛮漆喰シルガード(黒)

お問い合わせフォーム

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問合せ下さい!

お電話でのお問い合わせは

通話料無料

0120-989-936

8時30分~20時まで受け付け中!