HOME > ブログ > 屋根リフォームの際に耳にする下屋とは?

屋根リフォームの際に耳にする下屋とは?

屋根リフォームを検討した時や雨漏りを起こしてしまい補修を余儀なくされた際、「下屋が〇㎡で~」や「外壁と下屋の取り合いから~」など説明を受けた方もいらっしゃると思います。

下屋とはある住まいとない住まいがあるのですが、どこを指しているのか、また下屋があることによるメリット・デメリットをご紹介いたします。

1.下屋とは?

まず下屋(げや)と呼ばれる部位は母屋から差し出ている屋根のことを指し、下屋がある住まいは必然的に1階の床面積が大きい仕様になっています。この下屋、下の屋根という意味からだと思いますが簡単に説明すると1階の屋根で、【さしかけ屋根】と呼ばれることもあります。

現在のお住まいは総二階と呼ばれる1階・2階の床面積が同じという事が多く下屋がある住まいは少ないように感じられます。一方昔の住宅は家族も多く1階のリビングや寝室スペースを取るために1階の床面積が広い傾向があり、下屋が多いように感じられますね。ちなみにドラえもん、のび太君の家にも下屋がありますね。

また「げや」とも読める下家という言葉、こちらは「しもや」と読み、昔の寝殿造りなど建物の後ろにある位の低い方が住む住居や納戸として利用されていた建物を指すようですので、『下』が何を指しているのかにも違いがありますね。

2.下屋のメリット・デメリット

最近は少ない下屋ですが大きなメリットとしては屋根下の多様性です。1階住居スペースの屋根として利用するだけではなく、屋根だけの設置にすれば駐輪スペースや縁側として雨のあたらないスペースを確保することができます。また1階外壁よりも長く外側に出る下屋があることで、日除けや雨水の浸入防止に大きな役割を果たします。簡単に屋根のチェックをできるということも利点です。

方角や形状によって劣化の程度はもちろん異なりますが、漆喰が剥がれている、屋根表面の塗膜が傷んできた等の変化は簡単に確認することができ、メンテナンスの時期を決めやすくなります。

対してデメリットは建築費用です。2階の屋根だけでなく1階にも屋根を取り付けるという事は自ずと建築費用が高くなります。1階と2階の床面積が異なるほど、多目的スペースとして下屋を大きくするほど費用は高くなりますのでどの程度下屋が必要であるのかを考えなければなりません。またもう一つは雨漏りの原因となる箇所が発生するという事です。もちろん屋根の劣化で1階に雨漏りを起こす可能性もあるのですが、この後外壁との関係性をご紹介します。

3.雨漏りの原因になりやすい下屋と外壁の取り合い

下屋があるお住まいで最も注意していただきたいのは下屋と外壁の取り合いと呼ばれる接合部です。雨漏りを起こす箇所として取り合いは1位、2位を争うほどリスクが高い場所です。もちろん正しい施工を行っていれば問題ありませんが、悲しいことに施工不良での雨漏りが多いことが現状です。また経年劣化により板金に穴が開いてしまった、防水紙が傷んでしまったことで雨漏りを起こし、室内にまで及ぶことがあります。

取り合いで雨漏りが起きてしまった際一番厄介なのが「屋根と外壁、どちらが原因かがわからない」という事です。サイディングなら浮きや目地の劣化、モルタルならクラックの発生によって雨漏りが発生します。しかし同時に屋根も防水紙の劣化によって雨漏りを起こすため、どちらが原因なのかを考えたうえで補修に臨む必要があります。

もし仮に雨漏りが生じてしまった際には「散水試験」を行い雨漏りの原因を特定します。この際に注意したいのが散水試験の方法です。雨が降ったと想定するように、下側から時間を空けながら順々に散水を行わなければ結局原因が分からず誤った箇所を補修してしまうことになってしまいます。

最も一番良いのが定期的な屋根・外壁メンテナンスを行い雨漏りを起こすような状態を作らないという事です。メンテナンス方法や雨漏り調査等、お悩みや疑問がございましたらお気軽に私たち街の屋根やさんへご相談ください。

4.下屋を付けるときの注意点

下屋は機能性が高くメリットが多いとご紹介しましたが、下屋を設置する際には注意しなければならない点もあります。まずは外観です。つける位置やデザインによってはかっこ悪く見えてしまう可能性があります。道路から見えない部分につけたり、表につけたい場合は希望を細かく伝えましょう。また、雨漏りリスクが高くなることも注意です。下屋を取り付けるため、接合部が増えます。接合部からの雨漏りは多いので、必然的に雨漏りの危険性が高まります。雨漏り防ぐためには、雨水を適切に排出させる雨仕舞いを設置するなどの対策が友好的です。またこまめな点検が必要です。一番注意しなくてはいけないのが、建築基準法に違反していないかということです。下屋を増築すると建物全体の面積が増え、建築基準法に違反してしまう可能性があります。また、固定資産税の課税基準も確認しておきましょう。

下屋を付ける際には注意点を確認し、十分に計画を立ててから行動することが大事です。設置時の費用でけでなく、今後メンテナンス費がかかることも頭に入れておきましょう。

5.下屋のメンテナンス

下屋のメンテナンスは屋根材によってことなります。屋根と同時にメンテナンスをしましょう。

・スレート

スレートは10年を目安に塗装することが必要です。スレート自体が防水機能を持っておらず塗膜によって防水しているのですが、塗膜が劣化してしまうと防水効果も失われ苔やカビ、欠けなどの劣化症状が出てしまいます。また、スレートの寿命は20〜30年ほどですので寿命を迎えた場合には屋根葺き替え工事か屋根カバー工法を選ぶこととなります。

・瓦

一般的な瓦の場合、漆喰のメンテナンスを定期的に行いましょう。また、台風や地震の後は点検を行い、瓦がずれていたり落ちていないか確認をして必要であれば補修を行います。モニエル瓦やセメント瓦では、漆喰のメンテナンスに加えて塗装が必要です。

・金属屋根

金属屋根はものが当たった衝撃で凹んだり傷がつきやすいため、悪天候後には点検をおすすめします。特にトタン屋根は劣化しやすいため、塗装をして錆を防ぐことが長持ちさせるために必要です。

6.下屋とは活用方法次第で多様性に富んだ存在です

下屋は外壁より差し出された屋根のことを指しており、ほとんどの住宅では1階の屋根として存在します。しかし実際は駐輪場や雨よけとしても利用できますので、生活様式自体も変える大きな存在といいえます。しかし外壁と下屋の取り合いは雨漏りを起こす原因にもなりやすく建築時から正しい施工方法での下屋の設置が求められます。それはリフォーム時にも同じです。安いからといって適当な工事をされてしまっては元も子もありませんよね?そのようなトラブルを防ぐためにはまず信頼でき施工経験の多い屋根業者や工務店に工事をお願いすることです。施工方法についてしっかり説明をしていただき、今後経年劣化以外の原因で雨漏りが起きないよう皆さん自身もリスクを把握し工事に臨みましょう。

記事内に記載されている金額は2021年06月08日時点での費用となります。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

関連動画をチェック!

葺き替えよりリーズナブル!屋根カバー工法で雨漏り解決!【アメピタ!】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

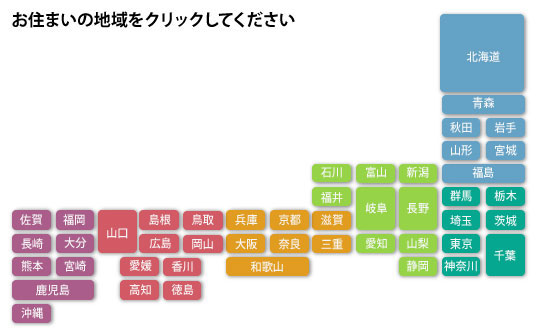

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

防水工事を行った現場ブログ

防水工事を行った施工事例

お問い合わせフォーム

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問合せ下さい!

お電話でのお問い合わせは

通話料無料

0120-989-936

8時30分~20時まで受け付け中!