HOME > ブログ > 瓦屋根の歴史と変わりつつある補修方法について一挙ご紹介

瓦屋根の歴史と変わりつつある補修方法について一挙ご紹介

皆さんの知る瓦屋根は他の屋根材よりも「落ちる」「ずれる」イメージが多いのではないでしょうか?確かに少し前は土葺きと呼ばれる工法で瓦自体固定がされていない状態でした。そのため地震があればすぐに瓦が落ちる設計だったのですが、建物全体を崩壊させない為の手段だったようです。現在は建物構造もしっかりしており、あえて瓦を落とすという施工方法は行わないのですが、瓦自体が重たい分少しの劣化が落下や破損に繋がる可能性が他の屋根材よりも高いのも確かです。

塗装も必要ない瓦屋根は長く使用し続けられる便利な屋根材ですが、補修を怠ればせっかくの瓦が使用できなくなってしまいます。そのためまずは瓦屋根の構造とメンテナンス方法を知るべきです。瓦屋根の施工方法に関しては日々進化しており、昔の印象とは大きく変わってきています。瓦屋根で大きな被害が生じたり、再補修が必要となったりといった二度手間とならないようしっかり施工方法を把握し工事に臨みましょう。

1.瓦屋根の歴史

瓦屋根というと日本の文化のようにも感じられますが、諸説では588年ころに朝鮮半島から瓦職人が渡り伝えたという話があるようです。仏教の普及でお寺も増え瓦が使用され始めたようですが、そのころにはまだ瓦は一般住宅には使用されていなかったようです。安土桃山時代から江戸自体にわたって今の丸瓦と平瓦がセットになった【桟瓦】が発明されたことで一般住宅にも普及されたようです。しかしそのころは火事でも隣家ごと壊すような対応しかできず、現代の「一生で一度の買い物」というよりは「壊れたら建て直せば良い」といった感覚が家にあったようです。これと同様に地震や台風といった際にも重たい瓦を落下させることで家全体を守る考えがあったことから、土葺きが主流だったのでしょう。また雨漏りを起こしてもすぐに乾かせるよう野地板に隙間を作ったりと、杜撰な考えにも聞こえますが非常に合理的とも感じます。

現在はというと瓦が落ちることで近隣住民にも被害を与えてしまうため、桟木と呼ばれる下地に対し瓦を釘止めし簡単には落下しない施工方法を取っています。しかしこの施工方法でもやはり瓦の落下が相次ぎました。というのも瓦は1枚1枚を差し替えることができるようすべてを釘止めせずずらせるように施工されていました。そのため1枚が浮けば周囲がめくれあがってしまい被害が広がってしまったのです。

2.瓦屋根が破損を受けないような補修を

では現在の瓦屋根はどのようになっているかというと、施工方法自体は変わらず桟木に釘止めを行っています。しかし桟木の木材は経年劣化で腐食してしまう恐れがあることから樹脂製に交換するケースも徐々に増えています。また近年の台風や地震は甚大な被害を及ぼす威力ですので、瓦は1枚ずつ固定し簡単に外れないようになっています。更に瓦屋根の中でも最も印象的な棟は、段数を少なくし耐震性を重視しています。ただ棟は漆喰や土を使い積むことから瓦だけではない重量がかかります。

そのため漆喰や土を使わずに棟を形成する方法も普及し始めました。

・乾式工法

今まで主流になっていた漆喰や土を使い形成する棟は【湿式工法】と呼ばれています。対して漆喰や土の代わりに乾式面戸シートや金具を使用して形成する棟は【乾式工法】と呼ばれており、湿式工法に較べ非常に軽く仕上げることが可能です。

今まで主流になっていた漆喰や土を使い形成する棟は【湿式工法】と呼ばれています。対して漆喰や土の代わりに乾式面戸シートや金具を使用して形成する棟は【乾式工法】と呼ばれており、湿式工法に較べ非常に軽く仕上げることが可能です。

通常漆喰が剥がれた場合、漆喰詰め直し工事で既存漆喰を取り除き新たに漆喰を施工していくのですが、棟全体が崩れてしまうと漆喰詰め直し工事では対処しきれません。そのため棟の取り直し工事で再形成する必要があります。棟取り直し工事では土台を作るにあたって土や漆喰を盛ります。その後瓦の破片を置きながらのし瓦や冠瓦を積み固定していきます。乾式工法はその土台を木材に替え、金具でしっかり固定します。その土台に対し乾式面戸シートをかぶせ雨水の浸入をブロックした後、冠瓦を被せ木材に対し固定します。この間に漆喰等は一切使用していないため、補修の必要もなく軽量に仕上げることができるのです。

3.瓦屋根の劣化症状と補修方法

瓦屋根は耐用年数が長く、メンテナンスフリーとも言われていますが、長持ちさせるためにはメンテナンスは必要不可欠です。劣化症状に合った補修を行うことが重要です。

・瓦のズレ、割れ

現在、瓦は釘で固定されています。しかし台風などの強風時には飛散物がぶつかった衝撃で瓦がずれたり、割れる可能性があります。瓦は部分交換ができるので、被害を受けた部分のみを補修することができます。

・漆喰

漆喰は棟瓦を支えている部分です。そのため、漆喰が劣化すると棟部分が崩れてしまいます。漆喰の劣化が軽度な場合は漆喰を足す「漆喰詰め直し工事」を、劣化が激しい場合は現在の漆喰を全て撤去し新たに詰め直す「漆喰詰め直し工事」を行います。

・防水紙

防水紙とは、屋根材の下に敷かれている雨水の侵入を防ぐシートです。瓦自体は50年以上も長持ちするものがあるほど超寿命な屋根材ですが、瓦より先に防水紙の寿命がきてしまいます。防水紙は見えない部分であまり気になさらない方が多いと思いますが、お住まいにとって非常に大切な部分ですので、点検をおすすめします。

・野地板

防水紙の下にある、屋根を支えている部分です。野地板も防水紙と同様に瓦より先に寿命がきてしまいますので瓦屋根のお住まいの方は注意が必要です。野地板交換の際には、屋根材を新しくする「屋根葺き替え工事」や野地板交換後に再び瓦を積み直す「屋根葺き直し工事」の選択肢もあります。

自分でできる瓦の補修方法

・防水テープを使って割れた部分を補修

まずは補修が必要な箇所やその周りを綺麗に掃除します。汚れがついているとテープがうまく貼れずに剥がれてしまいますので必ず掃除をしましょう。その後防水テープを貼ります。耐久性を高めるために二重三重と重ねて貼るのも効果的です。テープが目立ってしまうのが気になるという場合は、瓦と同じような色のスプレーを使うと良いと思います。

・パテを使って補修

防水テープと同じように保守箇所の汚れを落とします。ヒビがしっかりと埋まるようにパテを塗り、ヘラなどを使って平にします。凹凸があると割れやすくなってしまいますので注意しましょう。またはみ出した部分は雑巾などを使って拭き取ります。パテのみだと強度が心配なのでアルミニウム鋼板で支えを作ります。パテを使った補修方法は、防水テープよりも手順が多いため慣れていない方には難しい作業かもしれません。

上記では、ご自身でできる瓦の補修方法をご紹介しましたが、屋根の上は大変危険です。1階であっても死亡事故が発生してしまうこともあります。絶対に無理をなさらず、私たち屋根の専門家にお任せください。

4.軽量な瓦もあります

元来重量がネックとなっていた瓦屋根ですが、近年瓦の重厚感はそのままに軽量にした製品が登場しつつあります。KMEWからはROOGA(ルーガ)雅・鉄平が販売されておりますが、従来の瓦の約1/2と非常に軽い仕上がりになりました。これは塗装が必要といわれているセメント瓦ではありますが特殊なコーティングによって色あせや劣化が長期にわたって起こらず塗装が必要ないといわれている瓦です。また非常に硬くハンマーでたたいても割れない、つまり飛来物によって破損しないためメンテナンス回数が極端に減る優れものです。

屋根が軽くなればその分住宅への負担は軽減、そして地震による揺れも最小限に抑えることができます。瓦はその人気の高いデザイン・雰囲気からまだまだ人気の高い屋根材ですので今後も更なる進化が期待できるでしょう。昔のイメージは置いておき、現代の瓦がどれほど魅力的なのかをしっかり確認してから屋根リフォームに臨むのがお薦めです。

5.瓦屋根の補修に関するまとめ

重さ、メンテナンス性から少しずつ疎遠になりつつある瓦屋根ですが、その魅力は健在です。瓦屋根を長く使用するためには定期点検・メンテナンスとともに、外れにくい施工方法、軽量な瓦屋根を使用したリフォームが非常に重要です。私たち街の屋根やさんでは認可されている業者しか施工できないROOGAの施工も可能です。点検・見積は無料ですので現状瓦に関して不安を持っている、リフォーム費用が気になる等お悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

記事内に記載されている金額は2021年06月25日時点での費用となります。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

関連動画をチェック!

防水紙(ルーフィング)は雨漏り防止の要【プロが解説!アメピタ!】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

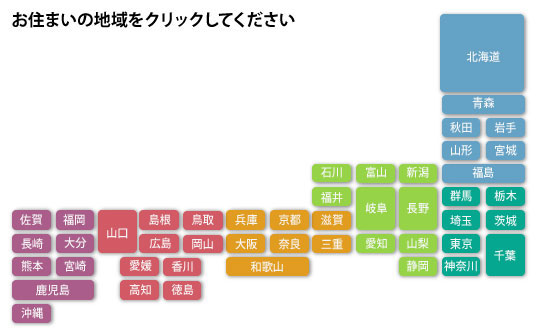

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

防水工事を行った現場ブログ

防水工事を行った施工事例

お問い合わせフォーム

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問合せ下さい!

お電話でのお問い合わせは

通話料無料

0120-989-936

8時30分~20時まで受け付け中!