HOME > ブログ > 棟積み直し工事が必要な症状と棟に関わる工事をご紹介

棟積み直し工事が必要な症状と棟に関わる工事をご紹介

棟とは屋根の頂点部分もしくは屋根の面が付き合わさった部分をいいます。ここから雨水が入らないように瓦や板金などを設置していますが、経年によってずれたり破損することがあります。棟積み直しとは、棟瓦を一旦外して再度積み直す工事をいい、数種ある棟の工事の一つです。

このページでは棟積み直しだけでなく、棟に使われている漆喰補修など棟に関わる工事全般についてご紹介いたします。

棟積み直し工事とは

瓦が使われたお住まいの棟に見られる棟瓦、入母屋などでは棟部分に高く棟瓦が積み上げられとても映えるのが棟瓦です。この棟瓦が様々な要因によって歪んだり、場合によっては崩れるといった問題が発生するため、それを改善するために棟積み直し工事を行います。

それでは棟積み直し工事が必要な場面を見ていきましょう

・地震の被害

地震の揺れは地上から高ければ高いほど大きく揺れます。わかりやすい例として、何十階もある高層マンションでは高層階になればなるほど地震によって揺れを感じると聞いたことがあるのではないでしょうか。それは一般的なお住まいにおいても同じで、特に屋根は建物で一番高い場所であるため、それだけ揺れやすく、地震によって被害を受けやすい場所です。

棟瓦は土台に土を詰め、漆喰で硬めて銅線でしっかりと固定していますが、それでも揺れによって棟が曲がったり崩れることがあります。

・台風などの強風被害

地震同様に屋根は建物のどの部位よりも風の影響を強く受けます。それは高所であることや、周りの建物の影響を受けにくいといった要因からで、特に風速が25m/毎秒以上の強風では瓦が飛散すると言われています。その場合は風で棟がずれたり崩れることだけでなく、風による飛来物によって棟がダメージを受けるといったこともあります。

・経年による場合

新築時や屋根のリフォームを行ってから年数が経つと様々な箇所に問題が発生してきます。例えば漆喰ですが10年以上が経つと変色から始まり、剥がれ、さらには漆喰の奥に詰められた土が出てきてしまい、土台部分から崩れるケースもあります。他にも固定用の銅線が緩んだり切れてしまうなどもあります。

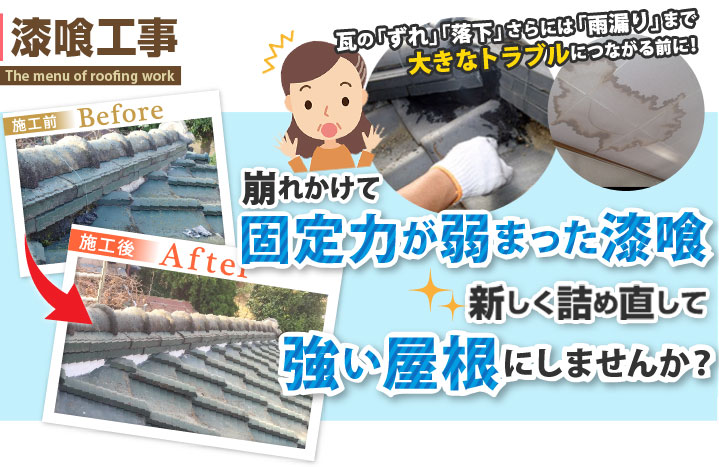

棟の漆喰工事について

瓦は何十年も持つため、よく「メンテナンスフリー」と言われますが、屋根は瓦だけで構成されているわけではないので瓦はメンテナンスフリーでも、土台部分を塗り固める漆喰は10年以上経っている場合は交換が必要です。漆喰工事には古い漆喰を除去して新しい漆喰を詰め直す「漆喰詰め直し工事」と、古い漆喰の上から新しい漆喰を塗る「漆喰塗り直し工事」がありますが、古い漆喰は剥がれやすいため基本的には漆喰詰め直し工事を行うケースが多いです。

棟のメンテナンスのサイン

それではどのような症状が見られた場合は棟のメンテナンスが必要になるのかご紹介いたします。

・棟の歪み

地震や台風、経年による漆喰剥がれなどで棟が歪んでいる場合は棟取り直し工事が必要です。基本的に棟は真っ直ぐですが、真っ直ぐなっていないだけでなく、波状に歪んでいるケースなど見た目による変化でわかります。

・漆喰の変色・剥がれ等

漆喰が傷んでくると、まずは変色が見られ、さらに時間が経過するとひび割れ、さらに剥がれと問題が進んでいきます。他にも漆喰部分に苔や藻などが繁殖することもありますので、これらの問題が見られた場合は漆喰補修が必要です。

・瓦の割れ

棟は数種類の瓦で構成されています。一番下の土台にはのし瓦という平たい板状の瓦が使われています。その上に半月状の冠瓦が乗っています。どちらもそう簡単に割れることはありませんが、強風などで飛来物が当たったり、棟の固定が弱くずれ落ちて割れるといったこともあります。

・銅線の外れや切れ

棟に積まれた瓦は銅線で固定されていますが、銅線も何十年も持つものではないので定期的に交換が必要です。緩みや切れが発生すると、いずれ瓦がずれ、最終席には棟が崩れてしまいます。

実際の棟積み直し工事の流れ

棟積み直し工事の流れを、実際の施工時写真を用いてご紹介いたします。

・既存の棟瓦を撤去

ズレや漆喰の劣化が発生した既存の棟を解体します。頂上部の冠瓦(かんむりかわら)を外すと、内部に盛られていた土が姿を現します。この土を撤去し、積み上げられた熨斗瓦(のしかわら)も解体していきます。土は完全に撤去してしまいますが、瓦は再利用をするため丁寧に保存致します。

すべての熨斗瓦を外すと、既存の棟の解体は完了です。

・新たな土の盛り込み

いよいよ積み直し作業に入ります。

新たな土を用意して棟瓦を形成していきますが、最近ではシルガードと呼ばれる黒色の南蛮漆喰を代わりに使用することが多いです。シルガードは従来の盛り土よりも耐久性や防水性に優れており、強固な棟の土台となることができる素材のため、積み直し工事には非常にお勧めです。

・棟瓦の積み直し

形成した土台に保存しておいた熨斗瓦を戻し、ズレが無いよう慎重に重ね合わせていきます。曲がらないよう熨斗瓦を設置し終えたら、またシルガードを盛って冠瓦を被せます。

熨斗瓦は積み上げる段数が高いほど雨水が浸入しにくくなりますが、代わりに風の影響を強く受けるようにもなります。

積み直した棟に漆喰を詰め、新たな銅線で補強を施せば工事は完了です。

棟は瓦屋根の中でも雨漏りの原因となりやすい部位ですので、必要に応じて漆喰の補強やご紹介した棟積み直しによる対策が重要となります。

棟瓦積み直し工事をご検討中の方へ

棟瓦積み直し工事は棟工事としては大掛かりな部類になります。そして、棟瓦積み直し工事に至るまでに前兆となる漆喰の剥がれや銅線の緩みなどが見られることがほとんどです。このような早期に棟の状態が分かってメンテナンスをすれば、棟瓦積み直し工事ではなく銅線の交換だけや漆喰工事など工期も費用もそれほどかからない工事で済むようになります。

お住まいは自然災害でなくても年数が建てば悪い箇所が出てくるものです。問題がなくとも定期的な点検を専門業者に依頼することで、状態を悪化させる前に補修することができるのです。

私達街の屋根やさんではお住いの無料点検を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

記事内に記載されている金額は2021年09月17日時点での費用となります。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

関連動画をチェック!

防水紙(ルーフィング)は雨漏り防止の要【プロが解説!アメピタ!】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

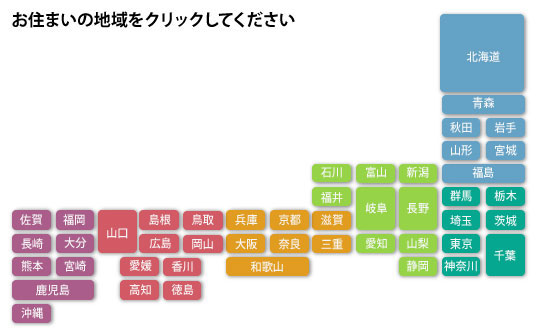

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

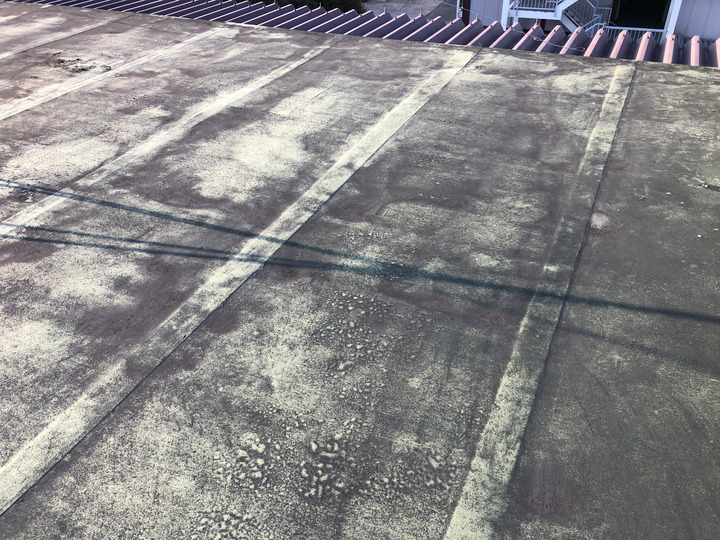

防水工事を行った現場ブログ

防水工事を行った施工事例

お問い合わせフォーム

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問合せ下さい!

お電話でのお問い合わせは

通話料無料

0120-989-936

8時30分~20時まで受け付け中!