HOME > ブログ > 棟瓦のメンテナンス時に知っておきたい瓦の積み方

棟瓦のメンテナンス時に知っておきたい瓦の積み方

棟瓦とは屋根の棟部分に積まれた瓦を言います。棟は屋根の面と面が付き合わさる部分で、雨漏りなどをさせないために瓦を積んで棟を作っていますが、このページでは棟の工事における棟瓦の積み方や漆喰補修、棟のトラブル事例などをご紹介いたします。

棟瓦の積み方と使われる瓦の種類

棟瓦と一言でいっても数種類の瓦によって棟を構成しています。使われるのはまず土台に熨斗瓦、その上にかまぼこ型の冠瓦、棟の端には鬼瓦が使われます。

棟瓦の積み方として、まず土台部分に土を詰め、熨斗瓦を上に設置します。熨斗瓦の上に冠瓦を取り付け銅線で固定、鬼瓦も同様に設置し漆喰で塗り固めます。土台部分にも詰めた土が出土しないように漆喰を塗って工事は完了となります。

棟瓦積み直し工事の様子

それでは実際の工事様子をご紹介していきます。工事のきっかけは台風によって棟瓦が飛散してしまったためで、実は2019年の令和元年東日本台風の影響によるものでした。この台風によって棟の被害だけでも相当数街の屋根やさんに補修の相談がありましたが、今回のお施主様は馴染みの瓦やさんに依頼していたそうです。しかし、この時は瓦の供給が追いつかず、結局お断りされてしまった経緯で私達街の屋根やさんにご連絡をいただきました。

まず現地を確認させていただきましたが、棟瓦が飛散しているため雨漏りさせないようブルーシートと土嚢袋で仮養生している状態でした。

最初に仮養生を撤去し、棟瓦が飛散している棟を一旦解体します(左写真)。棟に使われていた土なども土嚢袋に入れて、きれいに清掃をしてから新しい棟を作っていきます。

右写真のように熨斗瓦を設置し、その中には葺き土ではなく南蛮漆喰のシルガードを詰めていきます。南蛮漆喰は葺き土の代わりになるもので、通常葺き土には粘土や砂利などをまぜるなどで使用しますが、南蛮漆喰にも同様の効果があるだけでなく葺き土よりも高い防水性能があることが特徴です。

熨斗瓦を高く積むことで、棟の防水性はより向上します。また、熨斗瓦の積む段数が高ければそれだけ見た目も立派になる反面、地震や台風による被害も受けやすくなるため、施工スタッフの技術の見せ所でもあります。

熨斗瓦の上から冠瓦を取り付け、銅線で固定すれば棟瓦取り直し工事は完了です。

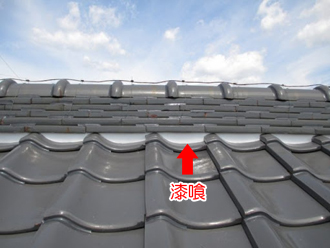

漆喰交換(漆喰詰め替え工事)

棟に使われている漆喰は10数年で劣化が進み、最初は変色やひび割れ、さらに進行が進むと剥がれ落ちて中の土が出てきてしまうといった問題に発展します。棟の土台に使われていることから、中の土が出てくると棟を支えられなくなり、歪んだり、しまいには崩れてしまうため、漆喰に異常が見られた場合は速やかに補修するようにしましょう。

今回は古くなった漆喰を剥がして新しい漆喰を詰め直す漆喰詰め直し工事を行います。

まずは古い漆喰は剥がします(左写真)。古い漆喰が残っていると、その上から新しい漆喰を詰めても剥がれやすくなるため、剥がしたあとは清掃を行ってから漆喰を詰めていきます(右写真)

使用した漆喰は南蛮漆喰の水シャットです。シリコンが使われていることから水をよく弾き水の浸水を防ぐ漆喰です。

青いテープはマスキングテープです。施工を行う箇所を予めテープで印を付けて作業を進めていきます。(左写真)数日で行う作業の場合は、このように一日ですすめる箇所をマークし、作業を翌日に持ち越すというケースもあります。

漆喰を丁寧に詰め、表面をきれいに仕上げれば工事は完了です。

棟瓦のメンテナンスのサイン

上記の様な工事を行う上で、実は事前に問題が発生しているサインによって早めに対応することができます。屋根はに風雨にさらされる箇所です。また、夏場は非常に高温になりますが冬は氷点下まで下がるといった過酷な環境ですので、それだけ外的要因による劣化が進みやすいのです。そのため、健全な状態であるならまだしも、ちょっとした不具合箇所が発生しただけでそこから被害が大きくなるというケースも珍しくありません。問題が発生したらなるべく早く対応することが被害を最小にするために重要になってくるのです。

まずは漆喰の変色や剥がれです。瓦は数十年〜100年などもつとても耐久性が高い屋根材です。しかし漆喰はそこまで長持ちしないため10年ほどで交換をする必要があります。その目安として漆喰の変色や剥がれが見られたら、漆喰交換時期と判断できます。

他にも瓦の割れというケースもあります。多くの場合は瓦は自然に割れるよりも、地震の揺れや強風による飛来物があたったことで割れが発生します。瓦が割れればそこから雨水が侵入し雨漏りにも繋がりますので注意が必要です。

棟においては本来まっすぐになっていますが、曲がっていたりしている場合も補修が必要になります。

街の屋根やさんでは屋根の状態を確認するにあたり、可能であれば屋根に上って目視による調査を行います。また屋根の勾配が急であったり屋根材の劣化が激しく乗ると割れてしまうような屋根に上れない状況であれば、はしごをから見える範囲での点検やドローンを使っての調査を行います。これから棟の工事をお考えの方は点検・お見積り無料の街の屋根やさんにお気軽にご相談ください。

記事内に記載されている金額は2021年05月10日時点での費用となります。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

関連動画をチェック!

防水紙(ルーフィング)は雨漏り防止の要【プロが解説!アメピタ!】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

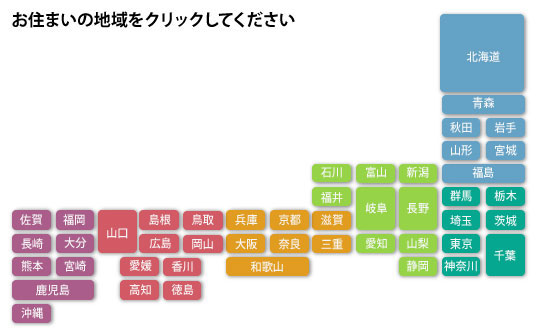

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

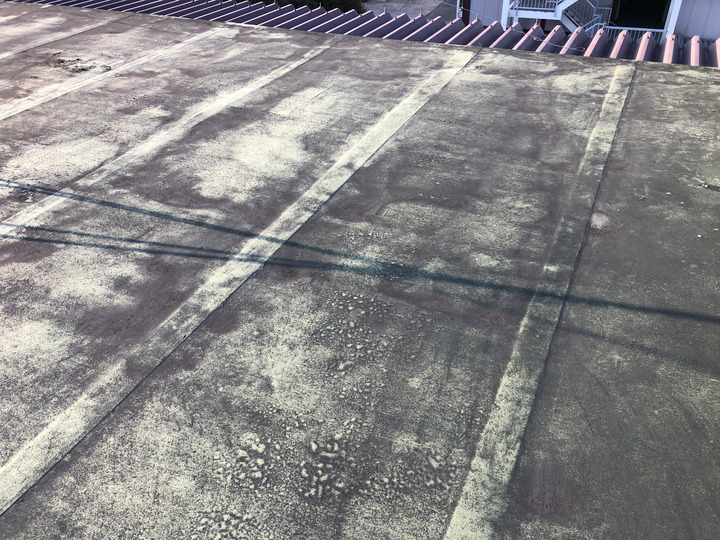

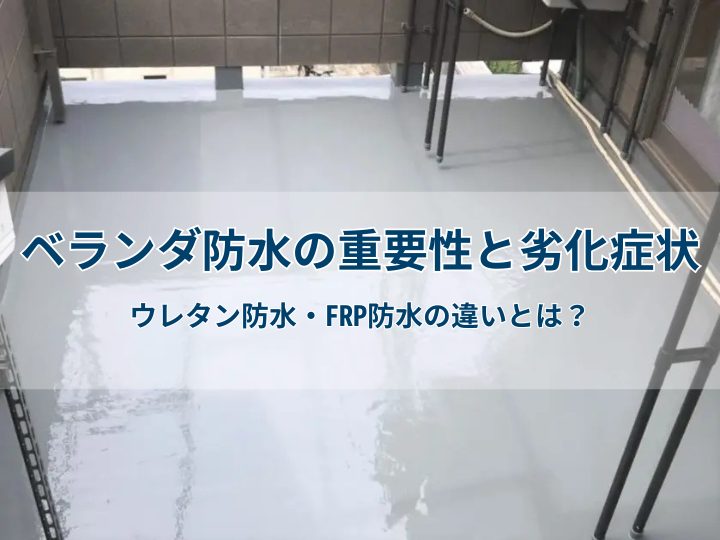

防水工事を行った現場ブログ

防水工事を行った施工事例

お問い合わせフォーム

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問合せ下さい!

お電話でのお問い合わせは

通話料無料

0120-989-936

8時30分~20時まで受け付け中!