HOME > 施工事例 > 横浜市旭区二俣川にて築40年経った奴葺き屋根を軽くて強いハイ.....

横浜市旭区二俣川にて築40年経った奴葺き屋根を軽くて強いハイブリッド瓦ROOGA鉄平へ葺き替え工事

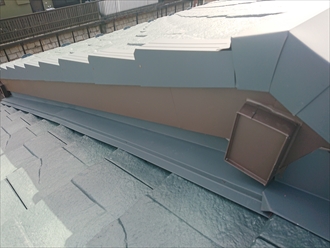

【施工前】

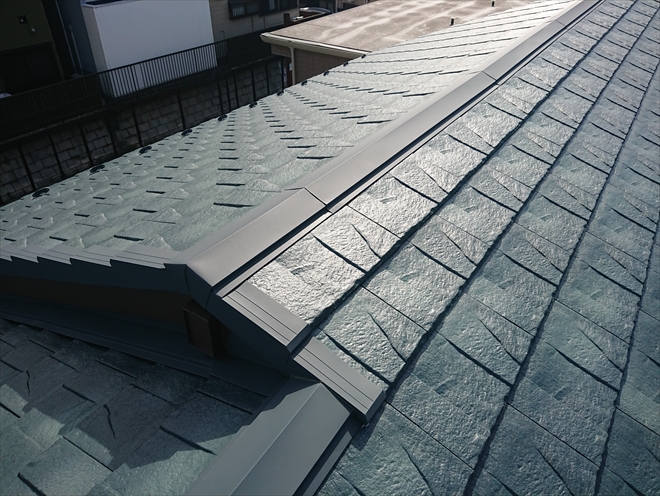

【施工後】

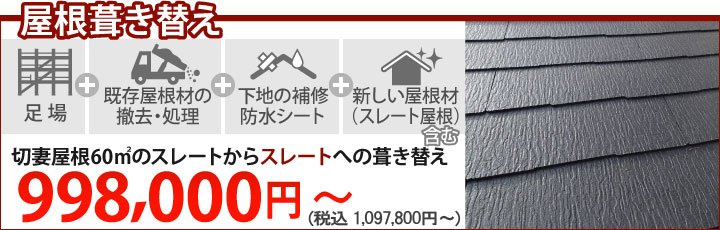

施工内容屋根葺き替え

築年数40年

平米数119.8㎡

施工期間10日間

使用材料ROOGA鉄平(ストーングリーン)

保証10年

ハウスメーカーハウスメーカー不明

【お問い合わせのきっかけ】

担当:新海

横浜市旭区二俣川で葺き替え工事をおこなう事になったきっかけは、A様宅の下屋にあります雨押えの熨斗瓦の一部が風が強く雨が降った翌日、建物脇の道路へ落ち粉々になっていたことでした。すぐに古くから付き合いのある大工さんへ補修を依頼しましたが、まともな修繕がされていないようだと素人目で見ても分かったらしく、また同じように瓦が落ちて今度は道路ではなく車や人などへ当たってしまい、二次被害が起きたら大変だと思われたのがきっかけでした。

また築年数も40年を経過しているが、今まで屋根のメンテナンスは一度も行っていなかったというのも一因となったようです。

瓦は長持ちというイメージでご主人様が気に入られていた瓦を綺麗に奴葺き(瓦の周りや軒に鋼板を使って葺いた屋根)されており、瓦はまだまだ使えそうでしたが、それを支える土台である漆喰の劣化が進んでおり、まともに支え切れていませんでした。また鋼板部分も3年程前に外壁塗装を行った時にできる範囲で補修した程度との事でした。これからご子息様も同居するかもしれないこと、また今回みたいに瓦が落ちて何かしらご迷惑になるかもしれないとの不安を解消する為に、粘土瓦であるデメリットを解消したハイブリッド瓦ROOGAで葺き替えを行う運びとなりました。ROOGAは表面を長期間メンテナンスの必要がないグラッサコートで塗装されており、地震大国日本にも耐えうる強度や軽さを備えています。ROOGAはA様の要望を全て叶えてくれる屋根材で、色は落ち着いたストーングリーンをお選びいただきました。今までの和風の落ち着いた雰囲気を活かしつつ、少し明るいイメージに変えたいとのことでした。その完成が楽しみです。

また築年数も40年を経過しているが、今まで屋根のメンテナンスは一度も行っていなかったというのも一因となったようです。

瓦は長持ちというイメージでご主人様が気に入られていた瓦を綺麗に奴葺き(瓦の周りや軒に鋼板を使って葺いた屋根)されており、瓦はまだまだ使えそうでしたが、それを支える土台である漆喰の劣化が進んでおり、まともに支え切れていませんでした。また鋼板部分も3年程前に外壁塗装を行った時にできる範囲で補修した程度との事でした。これからご子息様も同居するかもしれないこと、また今回みたいに瓦が落ちて何かしらご迷惑になるかもしれないとの不安を解消する為に、粘土瓦であるデメリットを解消したハイブリッド瓦ROOGAで葺き替えを行う運びとなりました。ROOGAは表面を長期間メンテナンスの必要がないグラッサコートで塗装されており、地震大国日本にも耐えうる強度や軽さを備えています。ROOGAはA様の要望を全て叶えてくれる屋根材で、色は落ち着いたストーングリーンをお選びいただきました。今までの和風の落ち着いた雰囲気を活かしつつ、少し明るいイメージに変えたいとのことでした。その完成が楽しみです。

担当:新海

「調査時の屋根の様子」

写真左がお問合せのきっかけにもなった道路に落ちて割れて粉々になった瓦です。こちらはA様がすぐに拾い集めてありました。こちらを一部新しい物に差し替えたと言われていたようですが、ちょっと建物から離れて見てみると何か違和感があったそうです。瓦の隙間に何か白い物が入ったのがすぐにわかったそうです。

実際に屋根に上がらせて頂き違和感がある箇所を見つけました。写真左の赤丸の部分です。どうみても瓦が新しく設置されたようには見えません。

これを剥がしてみると中は空洞。何も修繕はされていませんでした。また瓦の隙間に意味もなくコーキングが打たれておりました。

(屋根のメンテナンスの必要性についてはこちらをご覧ください。)

よく瓦止めなどにコーキング用いてズレを防ぐなど効果的なものもありますが、これは瓦屋根の知識がなくても誰でも簡単に行える点が怖い所でもあり弊害も多くあります。雨水の流れをせき止めてしまったり、逆に雨漏りの原因になったりもします。

大屋根に上がって見ます。まずすぐ目に入りましたのは棟違いになっている所の破風板です。経年で水を吸いすぎて腐食してしまい、トタン屋根を固定する為に母屋に打たれている釘も腐食し外れている状態でした。台風が来たら鋼板部が全て捲れてしまうのでは、と思う程です。また漆喰も写真の様に化粧もとれ中も指でつつくと軽く動いてしまう程でした。

写真左の棟を抑える針金も切れている箇所が多く、冠瓦が力を入れなくても動いてしまいます。早急な補修工事が必要と分かります。

ランダムに桟瓦もめくって下地の様子も見てみましたが、指で触ると沈み込むところが多く、瓦を引っ掛ける桟木も腐食している箇所が多く見受けられました。

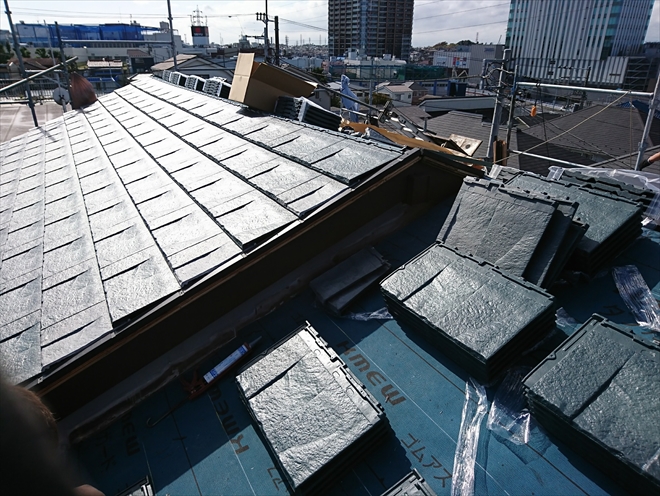

【施工開始】

まずはこの奴葺きの瓦と鋼板部分を全てめくっていきます。瓦は棟から順に一枚ずつめくり、それを写真右の様にのせていきます。

無造作に置いてしまうと作業もしにくいですし、施工精度も落ちてしまいます。一面ずつめくり終わったら昇降機を使って既存の瓦を地上に降ろします。

めくっていきますと泥や瓦の欠片、下葺き材が見えてきます。葺き替え現場でいつも思う事が瓦屋根は思っているよりも屋根の上に屋根材も含めて重心があるのが分かるほど色々な物がのっているのがわかりますね。瓦を一列めくったら現場で使うゴミ袋、ガラ袋へ掃除をしながら廃材を入れていきます。

こちらは南面をめくり終えた所で一枚撮影したところです。こちらを書いている私もこの工事期間中はいい天気に恵まれたおかげもあり良い汗をかきました。

これからこの瓦を昇降機を使って順に降ろしていきつつ、逆側の瓦もめくっていきます。

葺き替えでは、めくり終わっても新しい屋根材を葺く前の下葺きまで行っておかないと、急な雨が降った時に全て野地板が水を吸い込んでしまいますので、この後新たに野地板を貼り下葺き、ルーフィングまでは気が抜けません。

あまりに大きな屋根ですと区切って行う事もあり、その時に下葺きまで行えなかった時などはブルーシートで養生をしてから現場を去ります。

めくっていくと全体の下地、野地板の状態が分かるようになりますが、写真左の様にルーフィングの表面が波打っている所の多くは踏むと絨毯の様に沈み込むところが多くありました。元々屋根の手入れをしていなかったという事は、棟の漆喰なども建てた当時のままという事になります。土台が曲がっている棟はどこかしらに必ず隙間が生まれそこから雨水が侵入してしまいます。いくら換気が取れていようとも経年で小屋裏の湿気なども吸ってしまう為に、メンテナンスをしていない野地板は葺き替え工事を行うと、その傷み具合がよく分かります。職人さんも気を付けながら施工を行っています。

だんだんと反対側の北側もめくっていき、写真右は棟違いになっている箇所も含め全て大屋根の瓦をめくり終わったところですね。

少し高台に建っているのもあり、景色がもの凄くいいです。これから棟を崩していき、鋼板をめくって残っている桟木などを取り除いていきます。

棟を崩し熨斗瓦や冠瓦も撤去していくとこんな風に多くの土が出ますので、取り除いていくのもかなりの時間を要します。

これから残りの木材や鋼板部分を取り除いて下葺きをする準備をしていきます。

昇降機で瓦を降ろしながら平行して鋼板部分もめくっていきます。写真右の職人さんがのっている箇所の真下の黒い部分は、下葺き材です。

一部剥がれて下地の木材が見えていますね。年数が経ってくると下葺き材、ルーフィングも屋根同様に傷みが出てきます。

特に鋼板は熱を集めやすい為に経年で溶けて剥がすときに一緒に下地から剥がれてしまう事が多くあります。

瓦も鋼板も全てめくり、昇降機で降ろし残った廃材や桟木を外している様子です。こうやってみると鋼板部分の下葺きは半分以上剥がした時に一緒にくっついてなくなってしまって下地である野地板が見えているのが分かります。さすがに築40年ですと、下地も所々傷みがありますので下葺きする前に補修をかけてから下葺きを行います。屋根材を新しく葺き始めてから段差が出ない様下地造りは重要です。

【野地板貼り・下葺き】

既存の屋根材を全て撤去し、清掃が終わったら次は新しく野地板を重ね張りしていきます。

既存の野地板で交換が必要な程の傷みはなかったので、そのまま重ね張りし、その上にルーフィング施工致します。

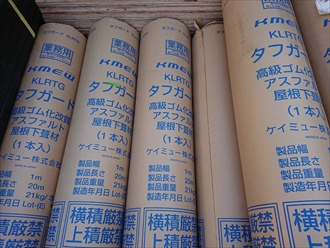

野地板は規格品の12㎜の物、下葺きはROOGAを販売している同じケイミュー製のタフガードを使用します。

下葺きにも粘着性の物や防水性能の高い物、遮熱性能をもっている物など、予算に合わせて色々お選びいただけます。

ただし、こちらの写真の様に水を吸ってしまっている跡が見られ、負荷をかけると明らかに沈む場所は、新しく屋根材を葺いていく時の仕上がりに影響しますので剥がして新しくするなど、補強をしてから重ね張りを致します。指で押しても軽く沈んでしまうような場所は補強は必ず行う必要があります。

まずは野地板を重ね張りする前にどこに納めるかの基準となる線を書きます。これを「墨出し」と呼びます。きちんと釘を打ち込む位置を確認し、垂木に釘を打ち込んで野地板を固定していきます。古いルーフィングの上から野地板を張っていきますが、せっかく今までA様邸を守ってくれていたルーフィング。この上に新しい野地板と新しいルーフィングを敷設することで2重構造になり、微妙な隙間が空気層になり断熱効果も上がり雨漏りにも強く、より安心な屋根に生まれ変わります。

軒先、雨樋が設置してある屋根の端から棟、屋根の一番高い所へ向けて順番に野地板を設置します。もし万が一釘を打ち込んだ時うまく釘が効かない場合などは、打つ場所を替え、一度打ち込んで穴が開いた場所はコーキング処理をし、先々雨水がどこかしらからか伝わっても大丈夫なように後処理をしておきます。

ご覧の様に野地板の重ね張りが終わり次はいよいよ下葺き、ルーフィング施工です。A様邸は下屋もありますので、大屋根と同じく瓦を撤去した後に同じく野地板重ね張りをしております。こちらも意匠性の高い奴葺きでした。

下葺きです。幅1m長さ20mほどあります。これが1巻きずつ梱包されているので屋根に挙げてころがすように敷いていきます。

固定は釘ではなく「タッカー」と呼ばれる簡単に言うとホチキスの様なもので野地板に固定していきます。

大屋根と下屋の下葺きまで完了です。初日に多く人数を割いたおかげで写真を見ると分かる通りもうすぐ日も暮れてしまう時間になりましたが、雨が降っても大丈夫なように既存屋根材の撤去から野地板張り、そして下葺きまで終わりました。100平米以上もあるような大きな屋根ですと大人数を入れて一気に下葺きまでやっておかないと、現場を離れる時養生はしておきますが、雨水の侵入が気になってしまうので下葺きまでやっておくと、安心です。

ではいよいよ本葺き、ROOGAを葺いていきます。

【本葺きはROOGA鉄平】

まずは屋根材を全て上げる瓦上げです。ROOGAはガルバリウム鋼板とまでは行きませんが、軽量屋根材に分類される軽量瓦です。

1坪当たり約140㎏ほどになる昔ながらの日本陶器瓦に比べ、ROOGAは68㎏程と、約半分の軽さです。ですが、昇降機があるとはいえそれなりに重さがありますので、ここまで並べるのには小一時間はかかります。ですが並べ終わった景色は壮観ですね。

(軒先水切りやケラバなど役物の設置)

軒先やケラバに水切りなどの役物をまずは設置していきます。木ではなく今回は樹脂製の「タフモック」と呼ばれる素材を使用しています。

いい屋根材を使うならば見えない所にも耐久性の高い物をおすすめ致します。

役物を設置し終えた後は、軒から棟へとROOGAを葺いていきます。陶器瓦は桟木と呼ばれる横に流してある木材に引っ掛けて固定していますが、ROOGAは全て釘を2箇所打ち込んで固定していきます。ですので以前設置してあった桟木などは設けなくても直接野地板に固定できる分、台風などに強い屋根材となっています。また軽量という事もあり自然災害に強い屋根材がROOGAです。厚みも25mmあり、重厚感は陶器瓦と変わりませんが中身は繊維と気泡で強度も瓦より強く、割れにくい、風に強いと日本の風土に適した屋根材となり、陶器瓦から葺き替えをお考えの方にはおすすめの屋根材です。

棟まで葺きあがった様子です。まだ手前の棟違いになっている箇所は少しだけ残っていますがここまでで半日で終わっています。

ROOGA自体、販売元のケイミューで研修を受け認定を受けているROOGAの知識が豊富な職人で施工しておりますので施工スピードも速く納まります。

ROOGAを葺き終えたら最後の納まりとして棟や雨押えなどの板金を設置します。せっかく今まで丁寧に施工してきてここで油断していると元も子もありません。

棟は雨から建物を守ってくれる重要な役物になりますので、きちんと確認を怠らない様に設置していきます。棟板金を固定する為に設置する貫板は、多くは木材が使われると思いますが、ここも今回樹脂製の貫板タフモックを使用します。板金の重なりなどは同じく隙間ができますので写真右にありますようにコーキング処理も忘れずに行っておきます。この後板金を納めて屋根工事の完了となります。

【ROOGA 鉄平 本葺き完了】

全て終わったこの日はもうすぐ日が暮れる一歩前でした。夕日が北面に当たり輝いていますね!

ROOGAは屋根材そのものの性能もさることながら、美観も備えた屋根材です。表面もランダムの削りだした石の模様で重厚感もあり、洋風・和風関わらずどんな建物にもマッチします。今回はストーングリーンで施工致しました。塗装した後の様に瑞々しい様子がお分かりいただけると思います。

【施工前と施工完了時の比較】

今回は屋根工事と同時に、破風板の傷みがひどく以前からお悩みだったA様。数年前の塗装時にも、塗装以外の補修方法は知らなかったとの事で塗装をしてもらったそうですが、さすがに木材の腐食が進みすぎていて塗装が1年もたずに剥がれてしまっていたそうです。調査時の様子が写真左ですね。こちらを今回ガルバリウム鋼板を用いて被せて巻く「破風板板金巻き工事」を行い全ての破風板を下屋も含めて板金施工しました。色も選べましたがあまり濃い色は好みではないとの事でこちらの落ち着きました。母屋と呼ばれる垂木を支える建物の重要な役割の部分が腐食したままでは屋根を葺き替えた意味も薄まります。軒に一番近い所を母屋鼻と呼びますがこちらも板金で加工できますので、一緒に施工致しました。板金は施工したままだと隙間ができますので、周りはコーキング処理をしておきます。

こちらは大屋根です。以前の瓦も綺麗に葺かれていていましたが、今回使用したROOGAも負けていません。

完成後の写真をお気に入りになられ、A様には大変喜ばれました。

下屋も同じく綺麗に納まりました。壁と屋根がぶつかる部分の雨押えもしっかりと行いました。

今後は漆喰のメンテナンスはいらないので、A様邸すぐ横の道路に瓦が落ちる心配もなくなりました。

また写真に雨樋が見えますが、這樋(はいどい)と言います。竪樋からの落としを下屋の軒樋に流しています。こちらがカバー工事や葺き替え工事で屋根に高さが出ると以前のままだと雨樋がうまく納まりません。竪樋を途中でカットして屋根材が納まるように調整し、再設置してあります。

せっかく屋根を新しくしても雨樋に雨水が流れなくなるのは問題です。屋根工事をする時は特に下屋もある時は気を付けて事前に調べておかなくてはなりません。

今回は陶器瓦からの葺き替え工事としてケイミューさんのROOGA鉄平を使用しました。

表面のデザインもランダムに施されており飽きが来ないデザインです。完成後や施工中の写真を見てい頂きA様には感謝の言葉を頂きました。

今回使いましたのはその中のストーングリーンです。

他にはストーンブラック、ストーンブラウン、ストーンオレンジ、ストーンオーク、ストーンシルバーと計6色からお選びいただけます。洋瓦からでもコロニアルからでも和瓦からでも対応できるラインアップです。

瓦の良い所を考えぬき、災害が多い日本の屋根に合うように開発された軽量性・耐風性・防水性に優れたROOGAはこれから葺き替えをお考えの方にはおすすめの屋根材の一つです。軽くなるという事は耐震性にも優れていることになりますので、今までの屋根よりも自然災害にも強くなり不安を感じる事はありません。施工保証も10年あり、工事後も定期点検でお伺いしますのでご安心ください。

この度はご利用頂きまして誠にありがとうございました。

記事内に記載されている金額は2021年10月13日時点での費用となります。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

工事を行ったA様のご感想をご紹介いたします

A様のアンケート

【工事前】

【工事後】

A様のアンケートを詳しく見る→

関連動画をチェック!

【屋根葺き替え】屋根のお悩みを一新できる屋根葺き替え工事!【街の外壁塗装やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

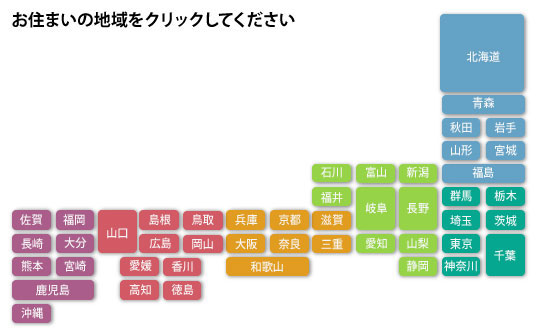

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

横浜市旭区二俣川と近隣地区の施工事例のご紹介

同じ工事のブログ一覧

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問合せ下さい!

お電話でのお問い合わせは

通話料無料

0120-989-936

8時30分~20時まで受け付け中!