HOME > ブログ > 安定感のある寄棟屋根のメリット・デメリット、その構造について.....

安定感のある寄棟屋根のメリット・デメリット、その構造についてご紹介

住宅の印象は、屋根や外壁によって大きく変わってきます。そして、屋根の形状にも様々な種類があることをご存じでしょうか?屋根の形状によって、それぞれメリットやデメリットは異なります。今回は、複数ある中から寄棟屋根についてご紹介します。今後、屋根のメンテナンスを検討した際に、知識を知っているのと知らないのとでは違ってくると思います。

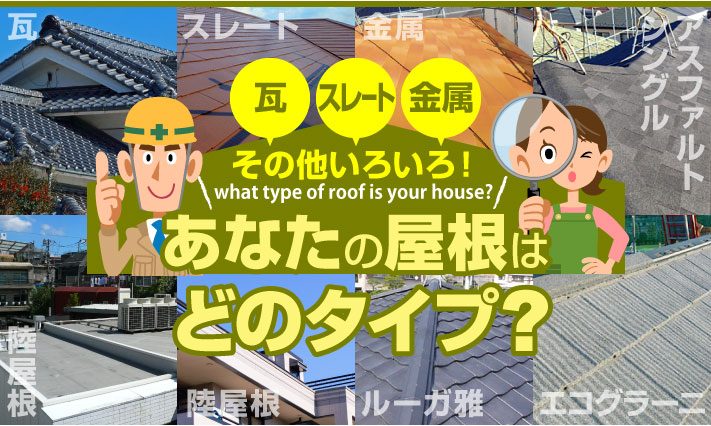

1.寄棟屋根ってどんな屋根?

棟(屋根の頂上部)から屋根面が4方向に広がっている形状の屋根を寄棟屋根と言います。平側は台形、妻側は三角形で構成されています。方形屋根も似た造りをしていますが、頂上部に棟が無く、ピラミッドのような形をしていますので区別が可能です。安定感のある寄棟屋根のメリットとデメリットについてご紹介します。

(写真:寄棟屋根 方形屋根)

メリット

優れた耐風性・耐久性

寄棟屋根には、突風や強風に強いといった特徴があります。片流れ屋根や切妻屋根といった傾斜している屋根は側面が生まれます。それに対して寄棟屋根は、4方向に広がる屋根面が、どの方向からの風に対しても受け流せるような形状をしています。また、4方向に軒がある為、日差しや雨・風から外壁をしっかりと守ります。外壁の劣化も抑制することができますので、住宅を長持ちさせることにもつながります。

落ち着いた印象の外観

寄棟屋根にすることで、落ち着いた雰囲気の外観にすることができます。毎日生活する住宅ですので、安らぎや安心感を求める方も多いのではないでしょうか。どの方向から見ても重厚感と安定感がある為、どこか懐かしさを感じさせてくれる安心感があります。

デメリット

他の形状の屋根と比べてメンテナンスコストが掛かる

4方向に屋根面がある為、棟や雨樋といった部分が多く存在します。その分、メンテナンスコストが掛かる場合があります。また、切妻屋根などのシンプルな屋根と比べると、複雑な形状をしていますので、それもコストに関係してきます。

太陽光パネルの設置に不向き

近年では太陽光パネルを設置する住宅が増えてきました。しかし、寄棟屋根は太陽光パネルの設置にはあまり向いていない形状です。屋根面が4つあるので、日差しが当たりやすい南側に設置できる利点もあるのですが、面積が小さく三角形の面もある為、設置できる太陽光パネルの数が制限されてしまいます。

屋根裏が小さい

切妻屋根の構造上、屋根裏を大きく確保することは困難となります。屋根裏を収納スペースとして考えたり、居室として利用したい場合には、あまり大きな空間にならないことを頭に入れておきましょう。

寄棟屋根には、上記で記述したようなメリット・デメリットがあります。それをふまえた上で、屋根の形状を決めることが大切です。後のメンテナンスにも関係してきますので、慎重に決めましょう。

2.寄棟屋根と並んで代表的な切妻屋根

寄棟屋根と並んで代表的なのが切妻屋根です。切妻屋根とは、屋根の頂点から軒先へ2方向に傾斜がついている屋根です。三角屋根と言われる形です。切妻屋根は、シンプルな形なので施工が比較的簡単で費用を抑えることができます。寄棟屋根よりも棟や雨樋が少ないため、初期費用だけでなく将来かかるメンテナンス費も他の形状の屋根より低めです。また、雨漏りがしにくいといったメリットもあります。複雑な形状の屋根は屋根材と屋根材のつなぎ目が多く存在します。切妻屋根はつなぎ目が少なく、雨漏りリスクは低いです。屋根裏を確保できるので換気しやすいのも特徴です。湿気を外に逃すことによって結露による屋根裏の劣化を抑えることができ、お住まいの寿命を伸ばすことができます。

一方、妻側と呼ばれる、屋根が三角に見える面が劣化しやすくなります。屋根がかかっていないので太陽光や雨風が直接外壁に当たるのが原因です。妻側だけメンテナンス頻度が高くなる可能性もあります。切妻屋根は多くのお家で使用されている形状です。そのため個性を出しにくいといったデメリットもあります。しかし、デザインだけで屋根を選ぶのはお勧めできません。

寄棟屋根と切妻屋根にはそれぞれ良い点・悪い点があります。地域の気候やお住まいの悩みに合わせて屋根を選ぶことが重要です。

3.屋根で雨漏りしやすい場所

寄棟屋根や切妻屋根以外にも屋根の形はたくさんあります。寄棟屋根のようにシンプルなものから複雑な形のものまでありますが、形が複雑になればなるほど雨漏りリスクは高まります。屋根で雨漏りしやすい場所についてご紹介いたします。

・谷板金

屋根の凹んだ部分にある板金を谷板金といいます。実は谷板金は、屋根の中で最も雨漏りしやすい場所と言われており、注意が必要です。谷状になっているため雨水やゴミ、落ち葉が集まりやすく、劣化しやすいため雨漏りが発生してしまいます。雨漏りを防ぐためには定期的なメンテナンスが欠かせません。

・軒先の短い、軒先がない屋根

近年よく見かける軒先の短いお家、軒先自体がないお家はスタイリッシュな印象を与えます。しかし軒先がない分、雨が外壁に当たりやすく雨漏りしやすく、軒先の長いお住まいに比べて雨漏りリスクは約5倍とも言われています。軒先の短いお住まいでは10年を目安に点検をし、こまめにメンテナンスをすることで雨漏りを防ぐことができます。

お住まいにとって雨漏りは大敵です。雨漏りを防ぐためには、寄棟屋根や切妻屋根のような新ピルナ形状の屋根をおすすめします。

4.寄棟屋根の構造

屋根は、様々なパーツを組み合わせることによって構成されています。そして、各部分にはそれぞれちゃんと名称や役割があります。専門的なことですが、屋根の知識を身に付けておくことで、屋根の不具合にも気づきやすくなるでしょう。さて、ここからは寄棟屋根の各部位の名称と役割についてご紹介していきたいと思います。

大棟

屋根の頂上部(水平な部分)を言います。寄棟屋根に限らず、三角形の屋根であれば必ず存在する棟です。接合部分で、隙間が発生すると雨漏りのリスクも高まる為、熨斗瓦や鬼瓦で覆われています。スレート屋根の場合には、棟板金と呼ばれる金属板で保護されています。頂上部に位置し、最も風雨の影響を受けやすいので、劣化による雨漏りに注意が必要です。屋根の調査で、棟板金の浮きや漆喰の剥がれが原因で、雨漏りが発生してしまっているケースも決して少なくはありません。

隅棟

大棟から隅先に向かって伸びており、台形の屋根面と三角形の屋根面が合わさる接合部分になります。基本的な寄棟屋根は、計4本の隅棟で形成されています。大棟と同様、雨漏りリスクのある接合部分ですので、瓦や板金で保護されています。

軒天

外壁から外側に出ている部分を軒先と言い、軒先の裏側である天井部分が軒天です。軒天材には、木材系の他にも、不燃材・金属系といったものがあります。湿気や汚れが原因で劣化しやすいのですが、上記で説明した棟と違って、目視で確認ができる箇所です。腐食にお困りの方は、不燃材や金属系への張り替えがお薦めです。

軒天のように目視で確認ができる部分ですと、劣化症状や異変にも気づくことができます。しかし、大棟や隅棟といった屋根の上に位置する部分の確認は非常に困難です。屋根の耐久性や美観を維持する為には、定期的に点検・メンテナンスを行うことが大切です。私たち街の屋根やさんでは、住宅の無料点検を実施しています。屋根の劣化が気になる方・メンテナンスを検討している方はお気軽にお問い合わせください。

記事内に記載されている金額は2021年06月01日時点での費用となります。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

関連動画をチェック!

雨樋が原因で発生する雨漏り、その理由と対策【アメピタ!】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

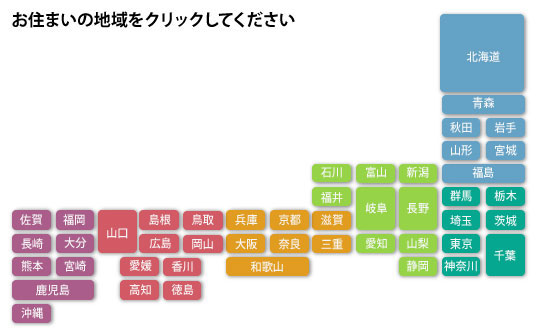

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

漆喰工事を行った現場ブログ

漆喰工事を行った施工事例

- 施工内容

- 棟瓦取り直し

- 築年数

- 42年

- 使用材料

- 南蛮漆喰シルガード(黒)

お問い合わせフォーム

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問合せ下さい!

お電話でのお問い合わせは

通話料無料

0120-989-936

8時30分~20時まで受け付け中!