HOME > ブログ > 日本家屋に見られる瓦屋根の4つのポイント

日本家屋に見られる瓦屋根の4つのポイント

日本家屋は古くから日本に受け継がれる独特の構造のお住まいを言います。現在においてはモダンなお住まいも多く見られますが、やはり古くから日本でしたしまれる日本家屋は、なんといっても日本の風土や気候にマッチしていることから、暮らしやすさという面でもメリットがあります。日本には四季があるため、夏場の暑さを和らげたり、冬の寒さを軽減するといった工夫が建物にも取り入れられています。また、日本家屋で屋根といえば瓦屋根です。このページでは日本家屋で使用される瓦の種類や特徴についてご紹介いたします。

日本家屋に使われる瓦屋根

瓦といっても実は大きく分けて粘土を窯で焼いて作られる粘土瓦、他にもセメントを主としたセメント瓦、コンクリート瓦などがありますが、日本家屋で多く使われているのは粘土瓦ですので、ここでは粘土瓦の種類についてお話いたします。

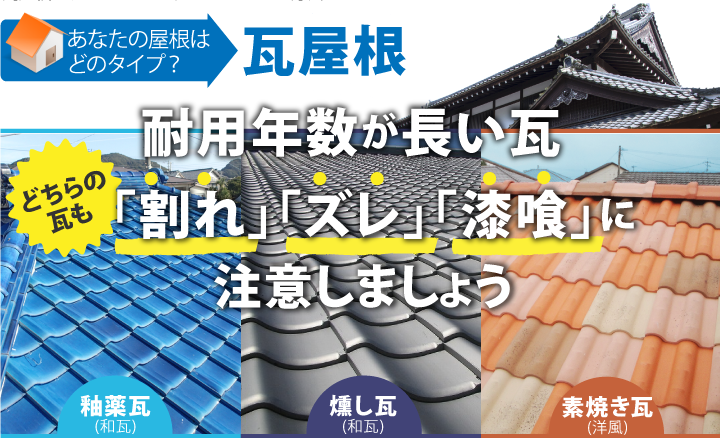

まず粘土瓦は粘土を焼いて作られることから、陶器瓦とも言われます。この状態の瓦を素焼きといいますが、ここから更に燻したり、釉薬処理などをすることで大きく印象が変わります。

・釉薬瓦

素焼きの状態から表面にガラス質の膜を作っているのが釉薬瓦です。素焼きの状態は表面がに光沢がありませんが、釉薬瓦は自然な光沢があり見た目的にきらびやかな印象を与えます。釉薬を使うことで様々ないろを出せることも特徴で、お住いやお好みに合わせて瓦の色もチョイスできることも釉薬瓦の特徴といえます。

景観の違いだけでなく汚れがつきにくいことや吸水性が少ないため長持ちしやすいといった特徴もあります。もともと粘土瓦はとても長持ちですが、釉薬瓦はその中でも特に長年キレイで長持ちするといった特性があります。

・無釉薬瓦

釉薬が使われない瓦は総して無釉薬瓦と言われます。無釉薬のなかでもさらに種類があり、いぶし瓦、素焼き瓦があります。特に日本家屋で使われるのはいぶし瓦で、窯で焼き上げた瓦を更にむし焼き(燻化)にし、表面に炭素膜を施しています。灰色ですが光が当たると色合いが変わって見える独特の景観が人気で、瓦の中でも釉薬瓦に次いで多く使われています。いぶし瓦は年数が経つと、表面の炭素膜が変化し色ムラが出てきます。好みにもよりますが、年数による色ムラはこれまた独特の雰囲気があり、日本家屋の趣ともマッチしていると言えるでしょう。

瓦の耐用年数

粘土瓦はとても長持ちといいますが、実際に釉薬瓦については60年以上、無釉薬のいぶし瓦などは50年ほどの耐用年数があります。一般的に瓦はメンテナンスフリーと言われるのは、このように50年、60年と長い年月において、特別メンテナンスをしなくても問題ないためです。スレートや金属などの他の屋根材であれば、10数年程度で塗装を行う必要がありますが、もしこのメンテナンスを怠ってしまうと時間が経てば経つほど屋根材は劣化し、スレートであれば割れや欠け、金属でしたら錆による穴あきなどに発展します。

同じ「瓦」であっても粘土ではなくセメントやモニエル瓦は耐用年数は10年~20年ほどで、その間も定期的な塗装によるメンテナンスが必要です。

これらを総評すると、やはり粘土瓦は飛び抜けて耐用年数が長いことがおわかりいただけるでしょう。

瓦のデメリット

見た目も美しく耐用年数も長いという瓦ですが、やはりデメリットもあります。それは重さです。瓦屋根の㎡当たりの重さは約40kg、それに対してスレートは半分の20kgで、金属屋根においては5Kgとか笑は圧倒的に重いことがわかります。

重さは建物への負荷になりますので、その分柱や梁などには太くて丈夫なものを使う必要があります。それによって建材費も高くなることや、地震による揺れも屋根が重いほど揺れの幅が大きくなり、建物へのダメージもそれだけ大きくなります。

瓦屋根のトラブル時について

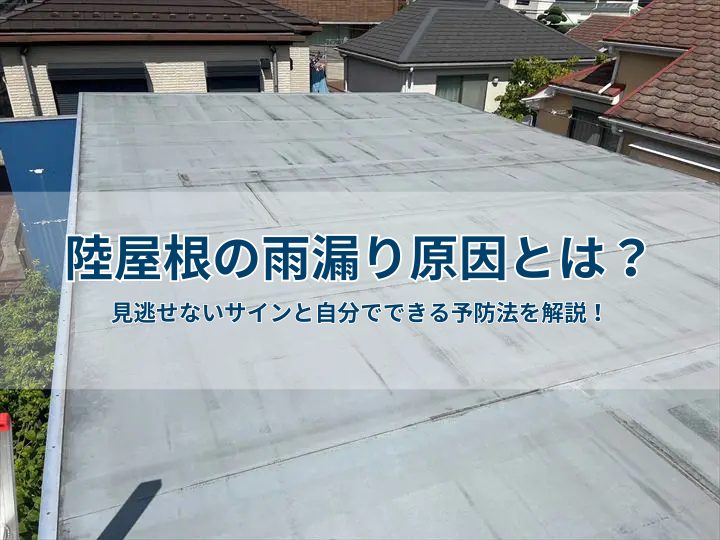

耐用年数が長くメンテナンスフリーの瓦屋根にトラブルは少ないと思われますが、実は屋根材以外の部位でのトラブルが発生するケースがあります。例えば漆喰です。瓦屋根には漆喰が使われているケースが多く、漆喰自体は10年程度で交換が必要になる部分です。漆喰の耐用年数が大幅に超えてしまうと最初は変色から、徐々に剥がれなどによって雨漏りに発展します。

漆喰以外に谷部、鼻隠しなどの板金が腐食してしまったり、棟の固定用の銅線が切れてしまうということもあります。

これらは経年劣化によるものですので、定期的に屋根の点検をすることで早めに問題を解消することができますが、台風や地震などの自然災害によって瓦が割れたりずれるということもあります。

劣化症状ごとのメンテナンス方法

劣化症状に合わせた瓦屋根の主なメンテナンス方法をご紹介したいと思います。

・漆喰の補修

上記にもトラブル例として挙がった漆喰についてです。漆喰が劣化して剥がれると棟の土台となっている葺き土が露出してしまい、雨水を吸い込んでしまうことで雨漏りの原因となります。また、土台になっている葺き土が流出してしまうと棟が崩れる恐れもあるため、必ずメンテナンスが必要となってきます。

漆喰の補修方法には詰め直しや棟瓦取り直し工事などがあります。棟瓦取り直し工事では、葺き土の代わりにシルガードと呼ばれる防水性に優れた南蛮漆喰を用いることで、雨漏りの原因となりにくい棟を形成することが可能です。

・屋根葺き替え・葺き直し工事

粘土瓦や釉薬瓦は非常に耐久性の高い屋根材ですが、屋根下地である防水紙や野地板が劣化して寿命を迎えていた場合には葺き替え工事などが必要となります。

耐震性を考慮して軽い金属屋根材に葺き替えという場合もありますが、下地だけのメンテナンスであれば既存の瓦を再利用する屋根葺き直し工事も選択肢となります。スレートと違い、屋根材を再利用できることが瓦屋根の大きなメリットです。瓦の葺き直しでは棟瓦の漆喰メンテナンスも合わせて行います。

私達街の屋根やさんでは自然災害における屋根の補修などに精通しておりますので、火災保険を使った工事などもお気軽にお問い合わせください。

記事内に記載されている金額は2021年12月14日時点での費用となります。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

関連動画をチェック!

防水紙(ルーフィング)は雨漏り防止の要【プロが解説!アメピタ!】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

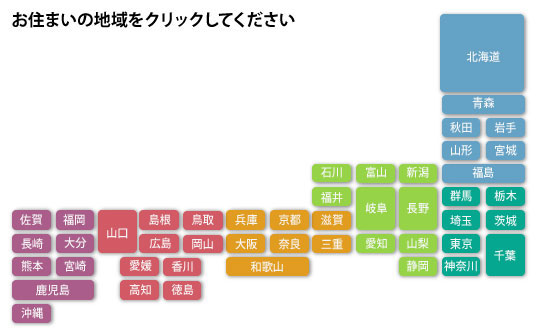

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

防水工事を行った現場ブログ

防水工事を行った施工事例

お問い合わせフォーム

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問合せ下さい!

お電話でのお問い合わせは

通話料無料

0120-989-936

8時30分~20時まで受け付け中!