HOME > 施工事例 > 平塚市四之宮にて腐食した玄関庇を撤去しリクシルのクリアルーフ.....

平塚市四之宮にて腐食した玄関庇を撤去しリクシルのクリアルーフでスッキリとした玄関へ

【施工前】

【施工後】

施工内容部分塗装、庇工事、瓦屋根から金属屋根へ屋根葺き替え、屋根新設

築年数40年

施工期間2日

使用材料LIXIL クリアルーフ

費用46万円

ハウスメーカーパナホーム

【お問い合わせのきっかけ】

担当:新海

平塚市四之宮にお住まいのH様より「玄関の庇が崩れ落ちてきそうなので、何かいい方法はないか見てほしい。」とご相談を頂きました。築30年以上経過しているとの事でしたが、特に玄関廻りは何も手をかけていないとの事です。

さっそく現地にてまず庇が崩れてしまいそうになっている原因を探ってみますと、どうやら経年で溜まった汚れにより排水がうまく行われておらず、庇に被せてある笠木から庇内部へ雨水が入り込んで腐食させてしまっているのが原因でした。

庇を下から見上げると腐食が相当広がってしまっており、手の施しようがありませんでした。腐食した原因をお伝えし、今後どのようにしたいかなどのお話をお伺いし、既存の庇は全て撤去しモダンな庇に交換したいとのご要望がございましたので、LIXILさんの後付け庇「クリアルーフ」をご提案させて頂き、ご用命頂きました。

後付けと言いましてもどんなお住まいでも設置できるわけではございません。それなりに重量もありますのでしっかりと下地の補強が可能かどうかの見極めも重要になります。

シンプルかつスタイリッシュな玄関廻りになりました。その様子をご覧ください。

さっそく現地にてまず庇が崩れてしまいそうになっている原因を探ってみますと、どうやら経年で溜まった汚れにより排水がうまく行われておらず、庇に被せてある笠木から庇内部へ雨水が入り込んで腐食させてしまっているのが原因でした。

庇を下から見上げると腐食が相当広がってしまっており、手の施しようがありませんでした。腐食した原因をお伝えし、今後どのようにしたいかなどのお話をお伺いし、既存の庇は全て撤去しモダンな庇に交換したいとのご要望がございましたので、LIXILさんの後付け庇「クリアルーフ」をご提案させて頂き、ご用命頂きました。

後付けと言いましてもどんなお住まいでも設置できるわけではございません。それなりに重量もありますのでしっかりと下地の補強が可能かどうかの見極めも重要になります。

シンプルかつスタイリッシュな玄関廻りになりました。その様子をご覧ください。

担当:新海

【調査時の様子】

現地にお伺いするとすぐにすぐに庇が腐食している様子がわかりました。庇などを見上げる時に見える場所、天井を上裏と言いますが、その部分から下りている竪樋近辺が腐食しきってしまいボロボロです。

庇も屋根です。雨漏りしてしまうには理由がありますので、脚立で庇の上側がどのような状態になっているか調べてみます。

排水口廻りに大量の落ち葉や汚れが溜まっていました。これでは雨が降った時に雨水が流れず庇上に溜まってしまいます。写真左は「笠木」と呼ばれる部分です。こちらにその溜まりすぎて行き場を失った雨水が笠木部分から庇内部へ浸入してしまいました。つまりは雨漏りです。庇の腐食の原因になっていたと思われます。

雨水が排水口に流れるように庇も勾配がつけてありますので、そこに落ち葉や汚れが溜まり排水口を塞いでしまっていてはその近辺から雨水が入りこんでしまいますね。

腐食した上裏の部分です。雨樋は塩ビ製なので腐食はしませんが、その他は全て木材です。雨水を吸い込みすぎればもちろん腐食してしまいますし、庇としての機能も果たせなくなってしまいます。白カビも見え相当前からこの様な状態が続いていると思われます。H様も正直いつからこの状態になっているか覚えていないとの事でした。

また支柱内部も木材ですが、雨水を吸ってしまっていました。土間に繋がる取合いも穴が開いている所も確認できます。

この様な状態では下手に直そうとしても全く意味のない工事になってしまいますので、撤去し全て新しくするお話にまとまりました。

ただ新しくしてもせっかく交換するならデザインも良いものを設置したいとのご要望がありましたので、職人と現地打合せを重ねた結果後付けできるかどうかの確認をしポリカーボネート製屋根材を用いたLIXILさんのクリアルーフを使用し、また機能面では雨が降っても玄関廻りは傘を差さなくても問題ないよう奥行と幅があるものを選択致しました。

【施工の様子】

まずは設置する為に腐食している既存の庇を支柱含め全て撤去する作業から始まります。写真はちょうど全て庇を撤去し終わった所です。

見立てどおり、庇と外壁の取合い部分から室内へ雨漏りしている箇所はありませんでした。築年数を考えますとこのまま釣るタイプの圧付け庇を設置するには下地の強度が心配です。

今回は外壁を一部開口し、下地を補強してからクリアルーフを吊る流れで段取り致しました。

こちらは撤去した残材です。トタンなどの金属部分は錆が多く出ておりました。撤去するのには電動工具等も使用しますので、木くずや板金なども飛散してしまう可能性があります。

次の作業に入る前にしっかりと清掃をしておきます。今回は事前にお隣様へどのような工事をするかご説明し、作業のために敷地内へ入らせて頂きました。

こちらが解体したものを集めた工事現場で出るごみを入れるガラ袋を集めた所です。玄関の庇だけですが多くの廃材が出てしまいます。

木材だけでなく金属や釘やビスなども出てしまいます。道路にいったん出しておかないと施工できなかった為に、こちらも綺麗に清掃しておき近隣のご迷惑にならないようにしておきます。

職人さんと見て驚いたのが、シロアリに食べられてしまっていた木材です。ちょうどこの部分は支柱にあたります。

この角材の中に多く段差が出来ているように見えるのは、シロアリが食べて進んだ跡で蟻道(ぎどう)と言うそうです。

これがもしお住まいの内部で起こっていたとしたら恐ろしいです。雨漏りを放置し腐食させているとこうなってしまいます。雨漏りしたらできる限り早く修繕が必要と感じます。

【寸法取り、墨出し】

まずは下地を補強しないとクリアルーフが設置できない為に、寸法を取り開口部を必要最低限になるように寸法を測っておきます。

少しわかりにくいのですが、化粧として一階と二階部分を分けるために幕板があります。ちょうど今回設置するクリアルーフを吊る為の役物を取り付けるためには幕板までで納めませんと見栄えが極端に悪くなってしまうために慎重に行います。

寸法を測った後は電動工具で開口します。写真の矢印は「墨出し」の線です。墨つぼと呼ばれる工具を使用し墨出しを行います。

糸にチョークの粉のようなものを塗してあり、それを弾いて線を引いて置くことを墨出しと呼びます。

今回はこの線に沿って外壁に開口部分を造ります。大工さんには必須の工具です。

【外壁開口、下地補強】

電動工具を用いていよいよ実際に開口します。写真だけ見ると外壁材は窯業系のサイディングに見えるかもしれませんが、こちらはスレートが使用されておりました。

図面も何もなく、この開口する部分の内側はどうなっているかわからない状態で開口しますので、慎重に作業します。

写真右は無事作業を終えた所です。断熱材がみっちりと入っているのが確認できます。幕板の裏に梁がありましたが、想定以上の厚みがあり今回はそこへ木材を加工したものを引っ掛けるように下地を作る事にしました。外壁、梁、加工した下地木となるようにしビスで固定、強固な下地になるよう施工するように致しました。

まずは何種類も用意した角材から最適を見つけ、測った寸法通りに職人さんが木材を加工していきます。

今回使用するクリアルーフはポリカーボネート製ですが、吊り金物や本体全体を考慮するとそれなりの重量になりますので、この下地の補強が今回の施工の最重要ポイントになります。

何度かやり直した後にようやく新しい下地を入れ補強致しました。

加工した木材の上端を梁の段差に合わせてうまく加工し、梁の内側に来るようにしましたので、梁が崩れない限りは下地木としてしっかりと機能致します。

これで今回の工事の八割は完成といった所です。設置するクリアルーフは当初間口1920mm、出幅600mmのものを設置する予定でしたが雨の日でも玄関前で傘を差さなくてもいいようにと、出幅900mmのものを取り付けることになりました。

クリアルーフも間口と出幅がそれぞれ3タイプずつあるので、お客様の要望に合わせて組み換えが可能です。

間口は1010mm、1465mm、1920mmから、出幅は600mm、900mm、1200mmから選べるようになっておりますので様々な玄関に後付けで設置できるようになっております。

クリアルーフ設置のためにはまず開口部を納めなくてはなりません。今回はこの道50年の大工さんの提案でケイカル板を使用する事になりました。

色々な選択肢がありましたが、お客様のご要望や予算、今後どれくらいこちらにお住まいになりたいかなどで変わってくると思いますが、ケイカル板を設置しさらに外壁用塗料で保護するという施工方法で新たな外壁を作成致します。

幕板が近い為にきちんと寸法を出し、板をカットし鉋で角を取っておきます。

カットしたケイカル板を設置している所です。長めのビスを用いて補強した下地に向け板を固定してゆきます。

またこのタイミングで吊る為の役物を設置しておきます。また屋根材であるポリカーボネートを受けるレールもこのタイミングでの設置です。

板や役物などを外壁に設置するとどうしても隙間が生じますので全てコーキングを打ち、雨水が入らぬようにしておきます。

【仕上げに塗装で保護】

仕上げとして、今回はお客様に確認してもらいながら現地で塗装職人さんに調色してもらい、一部分だけ塗装を致しました。

ポリカーボネートや金物に養生をし塗装をしていきます。通常の外壁塗装と同じく下塗りを行った後に仕上げに中塗り・上塗りの二回仕上げです。

使用致しました塗料は日本ペイントさんのパーフェクトトップです。

【クリアルーフ設置後のビフォーアフター】

無事設置し終わり、既存庇がついていた所からとクリアルーフ設置後で撮影してみました。

他に門扉や新たに手すりを設置するなど、玄関廻りのリフォームとなりましたが、シンプルにまとまりました。

平塚市四之宮H様邸の玄関庇工事が無事完了致しました。もう築が40年近いのでお住まい全体のリフォームはどうするか検討している最中、まずは腐食して落ちそうになっていたという玄関庇をどうにかしたいとのご要望から、完成後のこちらをご覧いただいた時は大変きれいになり満足ですと、感謝の言葉を頂きました。

今回使用した後付け庇はLIXILさんのクリアルーフです。厚さ10mmのポリカーボネート製の屋根材を使用し色は透明のガラスクリアと、半透明のクリアマットをお選びいただけます。そのポリカーボネートを吊る本体はシャイングレー、ブラック、ナチュラルシルバーからお選びいただけます。下地の状況によっては取り付けが不可能な場合もございますが、街の屋根やさんでは調査時に全て判断が可能となっております。

こちらの庇は雨水を落とすのに雨樋もいらずシンプルな構造になっておりますので、玄関廻りを一新しスマートにしたい方にお勧めです。

この度はご利用頂きまして誠にありがとうございました。

記事内に記載されている金額は2020年05月27日時点での費用となります。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

工事を行ったH様のご感想をご紹介いたします

H様のアンケート

【工事前】

インターネット

Q3.当社を知りすぐにお問合せをされましたか?もし悩まれたとしたらどんなことがご不安でしたか?

内容を見させていただいて良いと思ったのでお願いしました

H様のアンケートを詳しく見る→

関連動画をチェック!

庇(霧除け)はあると便利?実は有能な庇の塗装・修理についてプロが解説!【プロが解説!街の屋根やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

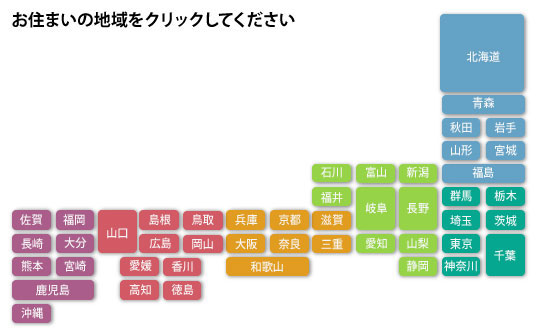

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

平塚市と近隣地区の施工事例のご紹介

同じ工事のブログ一覧

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問合せ下さい!

お電話でのお問い合わせは

通話料無料

0120-989-936

8時30分~20時まで受け付け中!