HOME > ブログ > 横浜市中区本郷町にて屋根の隅棟(差し棟仕様)の飛散調査

横浜市中区本郷町にて屋根の隅棟(差し棟仕様)の飛散調査

夏は台風シーズン、年々猛威を振るう台風が各地域に甚大な被害を出すようになりました。猛烈な雨風により住宅に被害が及んでしまうのはメンテナンスで防げるケースがある一方、強い勢力の前では防ぎようがないというケースが当然あります。

台風時に一番恐ろしいのは風によって屋根に被害を受けることですが、中でもたくさんお問い合わせをいただくのは屋根頂部にある【棟】です。瓦であれば棟瓦が崩れ、スレートや金属屋根では棟板金と呼ばれる鋼板が吹き飛んでしまうこともあります。何かで覆い被害を最小限に抑えるような対策ができない為、棟に求められるのは堅強な固定です。

良く屋根メンテナンスとして皆さんがチェックしているのは最頂部にある「大棟」ですが、強風で被害を受けることが多い部位として四隅にのびている「隅棟」も注意が必要です。また住宅によってはその隅棟を覆う板金の形状もメンテナンス方法も違います。そこで今回は隅棟の構造と仕様、そしてメンテナンス方法を点検の様子と合わせてご紹介したいと思います。

本日は横浜市中区本郷町T様宅にて、屋根調査の様子をお伝えいたします。T様宅は築30以上は経っている建物です。屋根に関しては過去に一度メンテナンスを行い、今までに雨漏りなどの不具合はなかったそうです。今回は改めて屋根全体のメンテナンスを含めた調査のご依頼になります。

隅棟とは

まず棟とは平瓦やスレートといった屋根材では保護しきれない面同士の継ぎ目を保護する部位になります。アスファルトシングルは柔らかい為屋根材でも保護できますが、セメント系・粘土瓦などはそう簡単に形状を変えることができない為、専用の瓦や板金を取り付け雨水の浸入を防いでいます。地面と平行にある棟は最頂部を保護する「大棟」と呼ばれますが、屋根には勾配(傾斜)がありますので大棟から各方面の隅までを「隅棟」とし、大棟同様の施工方法で保護しています。

隅棟(差し棟仕様)の飛散

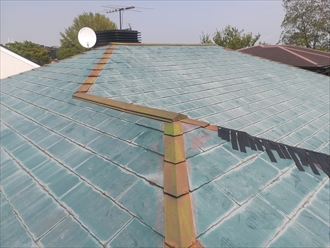

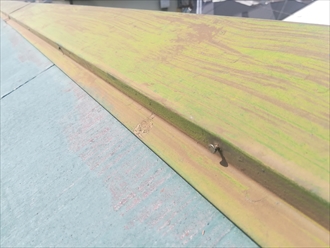

メンテナンスを考えたきっかけは、去年の台風時に隅棟(差し棟仕様)が飛散する被害がございました。現在は防水テープで仮の補修を行っている状態の様です。外れた原因は経年による劣化も伴っての様で、他の箇所でも浮きや外れかかったところが見受けられます。T様のご要望は棟部分の復旧と屋根全体の塗装です。しかし、差し棟仕様の場合、外れた途中の部分だけの復旧は困難です。新たに上から貫板を設置して棟包仕様にする方法がございますが、飛散箇所だけですと、バランスが宜しくありません。

棟包みと差し棟の違い

瓦屋根の場合はのし瓦と冠瓦と呼ばれる専用の瓦を積み施工しますが、スレートや金属屋根の場合は棟板金と呼ばれる鋼板を使用しています。

大棟は直線ですので棟包みと呼ばれる大きな板金を使用し、隅棟も棟包みを使用するケースが多いです。が、本来斜めになっている部分に大きな板金を取り付けても隙間が生じ、飛散してしまう可能性があります。そこで注目されたのが【差し棟】と呼ばれる板金です。これは屋根材の隅に1枚ずつ三角状の板金を取り付けることで、風の影響を受けにくくなるという特徴を持っています。スタイリッシュなデザインも住宅の美観性を損ないませんので、棟包みよりは若干コストが上がりますが、差し棟を選択される方は非常に多いです。

強風の影響を受けない為のメンテナンス方法

強風の影響を受けやすい隅棟ですが、瓦かそれ以外の屋根材かによってメンテナンス方法は異なりますので、簡単にご紹介したいと思います。

瓦の場合

瓦屋根の隅棟は冠瓦のみの場合とのし瓦数段と冠瓦の仕様とで分かれます。

冠瓦のみの場合は下地木材に対してしっかり固定するだけで飛散を免れますが、釘で固定している場合は強風の揺れで抜け外れてしまうこともあります。メンテナンスの際には抜けにくいビスを使用して飛散や外れを防ぎましょう。乾式工法によるメンテナンスも一つの手です。

のし瓦を積んでいる場合は漆喰や土で土台を造り、瓦を積んでいるケースが非常に多いです。漆喰のメンテナンスはもちろん、棟のずれ等を棟取り直し工事で改善する必要があります。隅棟は上部と下部の高さが違い、屋根形状によっては婉曲しているケースもあります。いかに瓦の隙間を作らないかというのが大事ですので大棟よりも施工が難しくなります。

スレート・金属屋根の場合

棟板金が飛散してしまう原因は

①錆による板金自体の劣化

②釘の抜け・浮き

がほとんどを占めます。

定期的な塗装メンテナンスを行うことで錆びはたいてい防ぐことができますが、錆が著しく進行し板金強度が低下してしまった場合、変形してしまっている場合は交換を検討しましょう。

また釘の抜け・浮きによる被害は新築時の施工が問題ともいえます。新築時はトータルコストを抑えるために板金をビスではなく釘で固定しています。しかし強風の影響で抜けやすくなってしまうため、屋根塗装メンテナンスの際にでもビス補強を行っておく必要があるといえます。

実際に台風等で隅棟が被害を受けた場合も火災保険を利用した補修が可能です。しかし皆さん大棟に目が行く一方、隅棟の被害を見落としてしまうこともあります。そのため私たち街の屋根やさんはお住まい無料調査時に必ず住宅全体を見回し、他にも被害が出ていないかを確認したうえで火災保険の申請等準備を行います。そうすることで申請の回数も減りますし、工事までの期間を短縮することが可能です。

お住まいに台風被害があった、状態が確認できず不安だという方はぜひ私たち街の屋根やさんへご相談ください。

棟部分のサビ、釘浮き

他の隅棟部分もサビが顕著で浮きや外れかけてる箇所もございます。また、棟部分の板金の釘浮きもございます。棟に関しては部分的ではなく、全体的に改めるのが賢明です。また、築年数を考慮に入れ、屋根全体の下地(防水紙)の寿命も気になります。現在雨漏りなどはないとのことですが、屋根全体の劣化具合からもカバー工事か葺き替えを行うのが最善と判断いたします。

プラスチック製の貫板とステンレス製のネジで耐久性アップ

棟板金の下には、貫板と呼ばれる板があります。棟板金を固定している釘の緩みや抜けの原因は、温度の変化による板金の収縮や釘の錆などがありますが、貫板の腐食も原因の一つです。釘穴にできた隙間から雨が入り込み、木材の貫板を腐食させてしまいます。腐食した貫板を交換せずに釘を再び固定しても、すぐにまた釘が抜けてしまいますので、10〜15年を目安に貫板も含めた棟板金の点検、メンテナンスをおすすめします。

貫板には木材が使われるのが一般的ですが、現在はプラスチック樹脂製の貫板が登場しています。プラスチックの貫板は、木材のように雨による腐食を起こしにくいため釘の緩みや抜けを防ぐことができます。また、棟板金を固定する釘も従来より劣化しにくいステンレス製のネジ(SUSビス)があります。釘は貫板に打ち込んで固定するのですが、SUSビスはねじ込み式なので緩みにくくなります。またステンレスでできているため、錆に強いといった特徴もあります。

棟板金の交換の際には、耐久性の高いプラスチック樹脂性の貫板とステンレス製のビスを合わせて使用することで長い間安心してお過ごしいただけます。

隅棟に関するまとめ

隅棟とは屋根の部位でも比較的強風の影響を受けやすい場所です。にもかかわらず、隅棟の劣化や交換・補修への関心は低くなりがちで被害を受けてから対処をするケースが非常に多いように見受けられます。棟部分が被害を受けると雨漏りのリスクも高くなりますので、しっかり定期点検・塗装・交換等を行うよう心がけましょう

部分的な補修を繰り返すにも二度手間、三度手間になり、余計にコストが掛かります。また、下地の劣化を放ってしまい、雨漏りが発覚したからではカバー工事は困難になります。T様はご予算を抑えたメンテナンスとして塗装を検討しておりますが、現状からご予算を抑えた最善のメンテナンスは、棟部分も改められるカバー工事が選択肢の一つになるとのご提案をいたします。街の屋根やさんでは点検調査は無料です。屋根に関してのご相談はお気軽にお声がけください。

記事内に記載されている金額は2021年01月21日時点での費用となります。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

横浜市中区ではたくさんのお客様にご依頼をいただいております!

関連動画をチェック!

工場・倉庫の屋根修理は屋根カバー工法がお得!【街の屋根やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

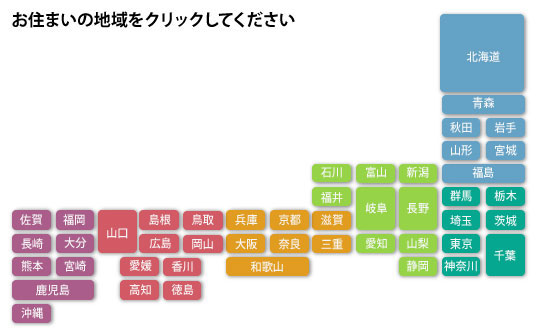

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

横浜市中区のその他のブログ

横浜市中区のその他の施工事例

屋根カバー工法を行った現場ブログ

屋根カバー工法を行った施工事例

- 施工内容

- 屋根カバー工法

- 築年数

- 約25年

- 使用材料

- IG工業 スーパーガルテクト Sシェイドブラック

お問い合わせフォーム

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問合せ下さい!

お電話でのお問い合わせは

通話料無料

0120-989-936

8時30分~20時まで受け付け中!