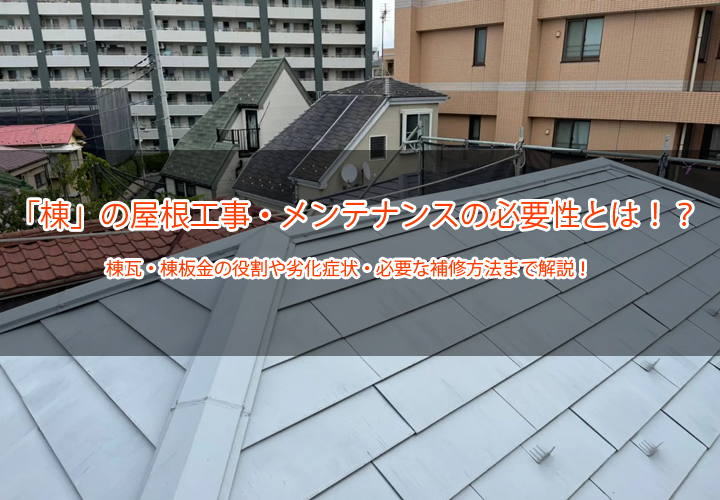

HOME > 施工事例 > 寒川町田端で令和元年東日本台風で破損した瓦屋根を、棟瓦取り直.....

寒川町田端で令和元年東日本台風で破損した瓦屋根を、棟瓦取り直し工事で復旧しました

【施工前】

【施工後】

施工内容棟瓦取り直し

築年数34年

平米数11.4m

使用材料シルガード(黒)

費用30.3万円

ハウスメーカーハウスメーカー不明

【お問い合わせのきっかけ】

担当:佐々木

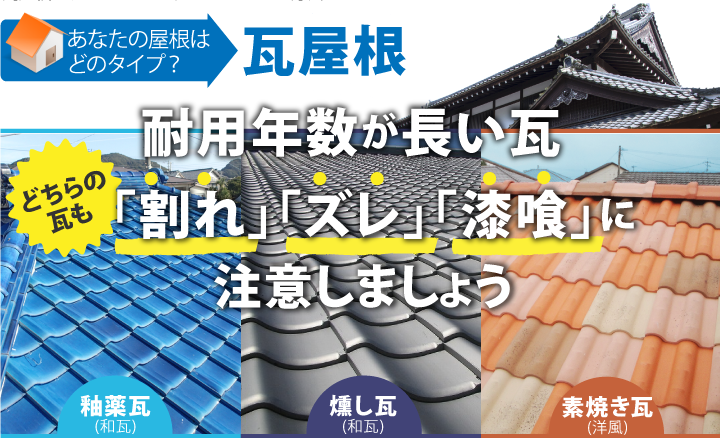

令和元年東日本台風は神奈川県に大きな爪痕を残しました。特に建物外部に関しては建物の色々な箇所が破損する事象が起こり、その中で屋根も大きな被害を受けたお宅も多かったようです。瓦屋根は屋根材の中でも重い部類に入りますが、瓦が投下ししたり飛ばされたりするお宅が多かったありました、築年数の経過した瓦屋根では、瓦と瓦に隙間が出来ており、その隙間に強い風が入り込むことで被害が大きくなっておりました。

寒川町田端にお住いになられているA様のお宅の屋根は、築34年の和風な建築ですがリンベーションされており、そのタイミングでA様はご入居されたようです。室内は綺麗になって外壁は綺麗な色に塗り替えられておりました。リノベーションされるタイミングでのままにされやすいのが屋根です。寒川町田端A様のお宅の瓦屋根もリノベーションされたときにメンテナンスされていなかったようです。

瓦屋根も普段からメンテナンスが必要なところがあるにも関わらず、メンテナンスされていないことが多く、リノベーションされたタイミングでもメンテナンスされずに引き渡されるケースが多くあります。その結果、強風や台風による破損や大雨による雨漏りに繋がります。瓦屋根の棟は複数の種類の瓦から造られており複雑な造りをしております。寒川町田端A様のお宅でも同じ状態あったようです。

令和元年東日本台風の影響により棟瓦に使用されている巴瓦(ともえかわら)がズレてしまっておりました。鬼瓦(おにかわら)の下に入り込んでいる巴瓦を元に戻すためには、棟瓦取り直し工事を行う必要がありました。

新型コロナウイルス(covid-19)の影響が再び拡大しておりまいす。街の屋根やさんでは、これまでと同様にマスク着用やソーシャルディスタンス、zoomを使用した打合せなど対策の徹底を行って参ります。

寒川町田端にお住いになられているA様のお宅の屋根は、築34年の和風な建築ですがリンベーションされており、そのタイミングでA様はご入居されたようです。室内は綺麗になって外壁は綺麗な色に塗り替えられておりました。リノベーションされるタイミングでのままにされやすいのが屋根です。寒川町田端A様のお宅の瓦屋根もリノベーションされたときにメンテナンスされていなかったようです。

瓦屋根も普段からメンテナンスが必要なところがあるにも関わらず、メンテナンスされていないことが多く、リノベーションされたタイミングでもメンテナンスされずに引き渡されるケースが多くあります。その結果、強風や台風による破損や大雨による雨漏りに繋がります。瓦屋根の棟は複数の種類の瓦から造られており複雑な造りをしております。寒川町田端A様のお宅でも同じ状態あったようです。

令和元年東日本台風の影響により棟瓦に使用されている巴瓦(ともえかわら)がズレてしまっておりました。鬼瓦(おにかわら)の下に入り込んでいる巴瓦を元に戻すためには、棟瓦取り直し工事を行う必要がありました。

新型コロナウイルス(covid-19)の影響が再び拡大しておりまいす。街の屋根やさんでは、これまでと同様にマスク着用やソーシャルディスタンス、zoomを使用した打合せなど対策の徹底を行って参ります。

担当:佐々木

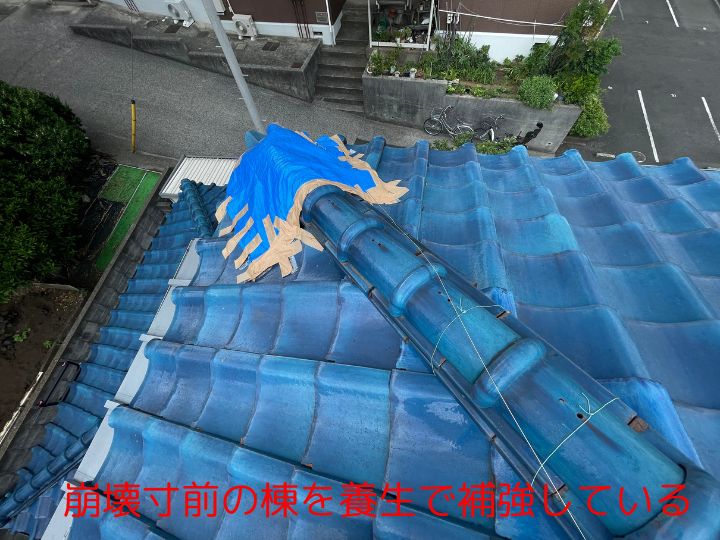

【施工の様子】

寒川町田端A様のお宅の瓦屋根では、令和元年東日本台風の影響により棟瓦に損害が出ておりました。棟瓦の先端にあたる巴瓦(ともえかわら)がズレてしまったのと、逆側の先端に当たる部分が崩れてしまっておりました。元々は固定されているためズレたり崩れたりすることはありません。

過去に棟瓦取り直し工事をさせていただいたお宅からも、令和元年東日本台風とその前に通過した令和元年房総半島台風の影響で被害を受けたご連絡は1件もございませんでした。メンテナンスをしていなかったということも絡んでいるようです。

棟瓦取り直し工事にあたっては、束ねている銅線を切断した後、まず一番上に積まれている冠瓦(かんむりかわら)と取り外していきます。接着してあるというよりは積まれてある感じですので簡単に取り外しが可能です。そのあとは3段分積まれている熨斗瓦(のしかわら)を上から順番に取り外していきます。熨斗瓦には土や泥などが付着してありますので、落としながら取り外していきます。一度棟の上に瓦が全くない状態にします。

巴瓦を固定し直してから鬼瓦(おにかわら)を新しい銅線で吊り直して、桟瓦(さんかわら)の上に詰め物を載せていきます。寒川町田端A様のお宅の棟瓦取り直し工事で使用する詰め物は、シルガードと呼ばれる現代版の漆喰のような材料です。南蛮漆喰の一種で漆喰に防水性や強度を高くするためにシリコンなどを含めて製造されております。

通常の漆喰を使用する際は、外部に面した部分だけ漆喰を使用して、内部は土や泥を使用するケースが多いですが、シルガードを使用する際は内部も外部に面する部分もシルガードを使用して工事を進めます。

桟瓦の上に載せたシルガードは、鏝(こて)を使用して形成します。そのうえで熨斗瓦を綺麗に並べていきます。シルガードを形成するときも熨斗瓦を載せて並べていくときも、予め糸を張っておいて綺麗な形に仕上がるように進めていきます。見てのとおり、瓦屋根の棟は造りが複雑です。昔から伝わる瓦を使用した屋根は現代にも受け継がれており、材料自体の性能に変化はあるものの、瓦を使用した屋根を好んでいる方も今だに多いようです。

熨斗瓦の段数は屋根によって違います。昔は熨斗瓦の段数が多いとお金を使っているということで、段数の多さがステータス的な役割があったそうです。漁師町に行くと今でも熨斗瓦が何段も積まれている屋根を見かけます。ただ、熨斗瓦の段数の多さによって雨漏りしづらいとか、熨斗瓦の段数が多いからといって屋根が頑丈であるといったことはありません。熨斗瓦の段数が多い方が屋根の重量があるということは間違いありません。

熨斗瓦を載せてシルガードを詰めて、またその上に熨斗瓦を載せてシルガードを詰める作業を繰り返していきます。寒川町田端A様のお宅の熨斗瓦は3段でしたので、3段分繰り返すようなかたちで作業を進めていきます。

この作業の途中で新しい銅線を仕込んでおいて、冠瓦を被せてから銅線を結びます。巴瓦の下にもシルガードが詰まっております。巴瓦がある逆側の端部は断面になっておりますので、断面全体にシルガードを詰めて均して仕上げます。

【完成】

新しくなった棟瓦を横から見てみると、真っすぐに造られていることが分かります。寒川町田端A様のお宅の棟瓦取り直し工事が終わりました。工事が終わって瓦の表面は解体した際に落とした土やシルガードなどで汚れてしまいます。最後は瓦の表面を綺麗に拭きとって終わります。瓦屋根の棟は普段からメンテナンスが必要な箇所です。

棟瓦取り直し工事は既存の瓦を再利用することが可能で、瓦よりも先に劣化しやすい銅線や詰め物を新しくするが出来る工事です。これからは台風シーズンが到来しますので、棟瓦取り直し工事を行って台風に備えるのも良いのではないでしょうか。

この度はご利用いただきまして、誠にありがとうございました!!

記事内に記載されている金額は2020年08月16日時点での費用となります。

街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。

そのほかの料金プランはこちらからご確認いただけます。

関連動画をチェック!

棟瓦からの雨漏りは取り直し工事で解決【アメピタ!】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

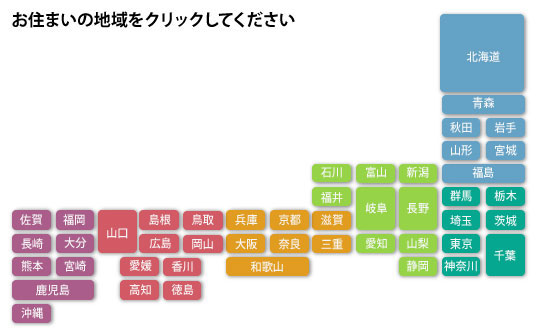

あなたの近くの街の屋根やさんはこちら

街の屋根やさんは神奈川県以外にも東京都、千葉県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方のお住まいの街の屋根さんをお選びください。

このページと共通する工事内容の新着施工事例

寒川町と近隣地区の施工事例のご紹介

同じ工事のブログ一覧

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問合せ下さい!

お電話でのお問い合わせは

通話料無料

0120-989-936

8時30分~20時まで受け付け中!